Wetterlage und Entwicklung

Trotz einer nahezu ausgeglichenen Sonnenscheinbilanz und einer im Flächenmittel positiven Temperaturabweichung von +1,1 K

verlief der Juli 2008 in Deutschland überwiegend wechselhaft. Auf beständige Hochdruckwetterlagen wartete man

vergeblich. Hochsommerliche Wetterphasen mit heißen Temperaturen gab es sowohl am Anfang des Monats als auch am Ende. Zu

Beginn der letzten Dekade wurden dagegen zum Teil nicht einmal +15 °C erreicht. Die größten Temperaturabweichungen von

bis zu +2,2 K (List/Sylt) gab es im Norden und Nordosten des Landes. In der Südwesthälfte entsprach die Temperaturverteilung

recht gut dem klimatologischen Mittel der Jahre 1961 bis 1990, dort war es oftmals nur wenige Zehntel Grad wärmer als im

Schnitt. Wie im Sommer wegen dem meist schauerartigen Charakter der Niederschläge üblich, fiel auch in diesem Monat die

Niederschlagsverteilung differenziert aus. Allerdings lässt sich festhalten, dass es im Nordwesten und im Süden zu

feucht (z.B. Düsseldorf 135,9 mm/191 Prozent vom Mittel) und im Südwesten eher zu trocken war (z.B. Öhringen 41,8 mm/55

Prozent vom Mittel). Die Sonnenscheindauer lag landesweit um 100 Prozent verglichen mit dem Mittel von 1961 bis 1990; etwas

mehr Sonne als im Juli üblich bekam der Nordosten (Rostock 287,0 h/123 Prozent) ab.

In Karlsruhe war der Juli 2008 mit einer Monatsmitteltemperatur von +20,8 °C 1,2 K bzw. 0,7 K wärmer als im Mittel der

Jahre 1961 bis 1990 bzw. 1971 bis 2000. Da viele Schauer und Gewitter Karlsruhe verfehlten, summierten sich bis zum

Monatsende nur 46,9 mm Niederschlag - das macht 67 Prozent verglichen mit dem Durchschnitt. Die Sonne schien 247,4 Stunden

und damit nur unwesentlich länger als normal (101 Prozent).

|

01.07., 05:20 UTC, NOAA-15 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

Zu Beginn des Monats stellte sich die großräumige Wettersituation über Europa grundlegend um. War in den Tagen zuvor noch

eine Westwetterlage vorherrschend, richtete sich das Strömungsmuster nun meridional aus. Dabei baute sich vorderseitig eines

mächtigen Langwellentroges über dem mittleren Nordatlantik und eines darin eingebetteten, kräftigen Bodentiefs ("Renate")

ein Hochdruckrücken über West- und Mitteleuropa auf. Dieser Rücken stützte am Boden eine eigenständige Hochdruckzelle

("Thomas"), die aus einem Keil des Azorenhochs hervorging. Am 2. erstreckte sich die Rückenachse vom zentralen Mittelmeer

über die Osthälfte Deutschlands bis zur Norwegischen See. Von Südwesten her wurde subtropische Warmluft nach Mitteleuropa

geführt, in der die Temperaturen am 2. bis auf +36,4 °C in Bendorf und +36,2 °C in Karlsruhe stiegen - das bedeutete

bis dahin den heißesten Tag des Jahres. Mit +33,0 °C verzeichnete u.a. die Nordseeinsel Norderney einen neuen Rekord für

die erste Julidekade. Doch noch am Abend des gleichen Tages griff im Vorfeld der sich von Westen langsam annähernden

Kaltfront von "Renate" eine Konvergenzlinie auf den Westen Deutschlands über, an der sich erste kräftige Gewitter

ausbildeten (z.B. Schwäbisch Hall 22 mm/1 h). Auch an der eigentlichen Kaltfront im äußersten Westen entwickelten sich

Gewitter (z.B. Bitburg 34 mm/1 h). Am 3. kam die Kaltfront ostwärts voran, davor schien aber in der Osthälfte noch einmal

verbreitet die Sonne und erhitzte die Luft bis auf +35,7 °C am Flugplatz Holzdorf in Brandenburg. Unmittelbar an der

Konvergenzlinie entstand über dem Osten ein flaches Hitzetief ("Sabine"). Ab dem Mittag gingen kräftige Schauer und Gewitter

nieder, in Schierke fielen innerhalb von einer Stunde 51 mm. Ebenfalls kräftige Gewitter zogen von den Alpen heraus in

Richtung Oberschwaben und Allgäu. Die nachrückende Kaltfront nahm über dem Nordosten Deutschlands eine quasistationäre Lage

an. Der Südteil des atlantischen Langwellentroges schwenkte als kurzwelliger Anteil nordostwärts und lieferte zusätzliche

Hebungsantriebe im Fronbereich. Somit regnete es in der Nacht zum 4. und am 4. in einem Streifen von der Deutschen Bucht bis

nach Ostsachen anhaltend und ergiebig; in Nordholz fielen binnen 48 Stunden 85 mm. Mehr zu den Gewittern Anfang Juli und

deren Auswirkungen kann in diesem Artikel nachgelesen werden.

|

04.07., 10:22 UTC, NOAA-17 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Am 5. und 6. löste sich Tief "Renate" auf. Ihr folgte aber ein neues, ebenso kräftiges Tief ("Tomina") nach, das mit seinem

Zentrum am 6. über Irland lag. An der Ostflanke des Tiefs strömte aus Südwesten erneut Warmluft nach Mitteleuropa, was den

Aufbau eines allerdings nicht sehr kräftigen Hochdruckrückens zur Folge hatte. Am Boden wanderte das Zwischenhoch "Uli" über

die Alpen ostwärts. Während am 5. bei sommerlichen Temperaturen bundesweit die Sonne schien und nur in Sachsen noch einige

Schauer unterwegs waren, überquerte am 6. die Kaltfront von "Tomina" Deutschland von West nach Ost und brachte vor allem

der Südhälfte schauerartigen Regen, der in Bayern auch von Gewittern durchsetzt war. Am 7. hielten sich Reste der Kaltfront

in Form von dichten Wolken und Regen am Alpenrand, sonst lenkte das in allen Höhenschichten der Troposphäre gut ausgeprägte

Tief "Tomina" - inzwischen über der Nordsee angekommen - mit einer strammen Westströmung kühle bis allenfalls mäßig warme

Meeresluft nach West- und Mitteleuropa. In dieser traten hauptsächlich über der Nordhälfte Deutschlands zahlreiche Schauer

und kurze Gewitter auf.

|

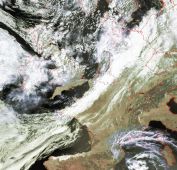

08.07., 11:17 UTC, NOAA VIS

Quelle: DLR |

Am 8. und 9. verlagerte sich "Tomina" unter Abschwächung über Südschweden nach Finnland, das zugehörige Höhentief über

Dänemark und die Ostsee Richtung Baltikum. So fielen weiterhin zahlreiche und zum Teil gewittrige Schauer; im Süden konnte

sich aber zum 9. immer mehr der Einfluss eines Hochs über Südfrankreich durchsetzen, das die konvektive Aktivität

dämpfte. Es hatte sich unter einem Hochdruckrücken etabliert, der sich wiederum stromab eines neuen Troges über dem

Ostatlantik nach Norden aufwölbte. Vor dem korrespondierenden Bodentief "Viola" gelangte aus Südwesten einmal mehr warme

Luft nach Deutschland; die Temperaturen stiegen am 9. immerhin schon auf +25,8 °C in Karlsruhe, am 10. wurde im

Rhein-Main-Gebiet die +30-Grad-Marke an mehreren Stationen überschritten. In der Nordhälfte brachte die Warmfront von

"Viola" bei im Schnitt 10 K niedrigeren Temperaturen dagegen großflächig Regen.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 01.07.2008, 00 UTC |

04.07.2008, 00 UTC |

08.07.2008, 00 UTC |

|

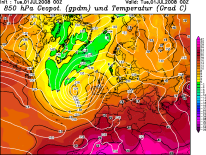

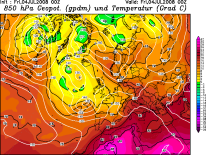

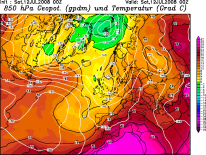

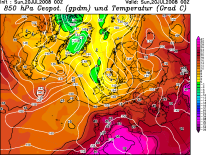

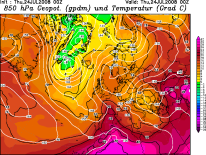

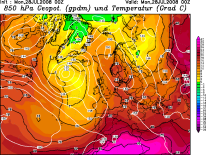

850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 01.07.2008, 00 UTC |

04.07.2008, 00 UTC |

08.07.2008, 00 UTC |

Die Kaltfrontpassage von "Viola" und damit der nächste Tag mit verbreitet schweren Gewittern stand am 11. an. Schon in der

Nacht zogen erste Gewitter über die Nordhälfte Deutschlands, am frühen Morgen auch über den Nordwesten Baden-Württembergs

hinweg. Diese ließen sich einer Konvergenzlinie vor der Kaltfront zuordnen. Direkt vor und an der Kaltfront intensivierte

sich ein in der Nacht zuvor über Südfrankreich entstandener Gewitterkomplex und bewegte sich am frühen Nachmittag als

linienförmig angeordnete Gewitterzone über Baden und den Norden Baden-Württembergs hinweg nach Franken. An einigen Orten

wurden dabei Sturm- und schwere Sturmböen bis 97 km/h (Coburg) gemessen. An der schleifenden Kaltfront formierten sich am

Abend nochmals kräftige Gewitter über dem mittleren und südlichen Baden-Württemberg sowie über Südbayern. Mehr zu den

Ereignissen am 11. Juli gibt es hier.

|

12.07., 12:29 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Am 12. floss rückseitig der Front erwärmte Meereskaltluft nach Deutschland. Im Norden kam es zu Schauern und einzelnen

Gewittern; im Süden tat sich die Front schwer, die Alpen zu überqueren. Ein in die südwestliche Höhenströmung eingelagerter

Kurzwellentrog sorgte zudem noch einmal für eine Aktivierung der Front, sodass es dort bis zum Abend leicht bis mäßig

regnete. Die 12-stündigen Regenmengen hielten sich mit meist weniger als 10 mm aber vorerst im Rahmen.

Anders sah dies an den beiden Tagen danach aus. Während "Viola" am 14. bereits über Nowaja Semlja im Nordpolarmeer

analysiert werden konnte, überdeckte der Langwellentrog in der Höhe noch immer Mitteleuropa. Über dem Ärmelkanal hatte sich

ein kleines Höhentief abgespalten, das über Frankreich und die Alpen bis zum 15. nach Ungarn wanderte. Zugleich ging aus

einer Welle an der Kaltfront von "Viola" ein Randtief ("Wolfhilde") hervor, das sich am 13. von Südfrankreich nach Polen

verlagerte. Ein noch kräftigeres Randtief zog am 14. über Oberitalien zur nördlichen Adria. Vor allem im Alpenraum regnete

es länger anhaltend und ergiebig (siehe Artikel), aber die Regenfälle griffen

auch bis ins deutsche Alpenvorland aus. In Oberstdorf fielen innerhalb von 24 Stunden knapp 60 mm.

Am 15. hatte sich der Höhentrog endgültig nach Osten verabschiedet. Von Westen her schob sich ein Keil des Azorenhochs nach

Mitteleuropa vor, in der Höhe wirkte ein Hochdruckrücken. Dies galt jedoch nur für den Süden Deutschlands, im Norden wurden

die durch den Rücken induzierten Absinkvorgänge von kräftiger Warmluftadvektion überkompensiert. Dort dominierten viele

Wolken und etwas Regen.

|

16.07., 10:52 UTC, NOAA-17 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

Die Kaltfront des dafür verantwortlichen Tiefs mit Zentrum über dem Nordmeer zog am 16. mit einem Regenband von Nordwest

nach Südost über Deutschland hinweg. Im Bereich des nachfolgenden, umfangreichen Höhentroges fiel am 17. in Süddeutschland

noch längere Zeit Regen, im Norden gingen Schauer nieder. Auch der 18. präsentierte sich deutschlandweit wechselhaft mit

einigen Schauern und recht verhaltenen Temperaturen meist zwischen +20 und +25 °C.

Zum 19. hatte sich ein neues, hochreichendes und für Mitte Juli recht kräftiges Tief ("Yvonne") über der Nordsee

eingenistet. Die Kaltfront passierte das Bundesgebiet von Nordwest nach Südost mit schauerartigem und teilweise gewittrigem

Regen.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 12.07.2008, 00 UTC |

16.07.2008, 00 UTC |

20.07.2008, 00 UTC |

|

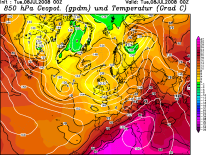

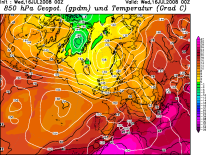

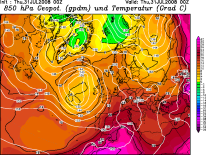

850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 12.07.2008, 00 UTC |

16.07.2008, 00 UTC |

20.07.2008, 00 UTC |

|

20.07., 09:05 UTC, NOAA VIS

Quelle: DLR |

Am 20. schlug "Yvonne" einen südöstlichen Kurs ein und lag zum Tagesende über Dänemark. Die um den Tiefkern herumgewundene

Okklusion brachte vielen Orten zu Beginn der letzten Monatsdekade dichte Wolken und Regen; dazu für einen Hochsommermonat

ziemlich unterkühlte Höchsttemperaturen von weniger als +15 °C in einem Streifen von Nordrhein-Westfalen bis nach

Mecklenburg-Vorpommern sowie Böen bis Stärke 11 an der Nordseeküste (Alte Weser Leuchtturm 104 km/h). An der Südwestflanke

von "Yvonne" war zwar in den unteren Schichten erwärmte, aber eben dennoch kalte Luft polaren Ursprungs eingeflossen.

|

24.07., 12:04 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Am 22. löste sich "Yvonne" in Bodennähe auf, das übrig gebliebene Höhentief zog über das östliche Mitteleuropa zum

Balkan. Dieses Höhentief umrundende Randtröge ließen es in der Osthälfte Deutschlands, später nur noch in Bayern regnen. Im

übrigen Land übernahm Hoch "Volker" die Regie, das sich zum 24. über Südskandinavien positionierte. In der Höhe wölbte sich

ein Rücken auf, der über Spanien und Frankreich bis zur Mitte Skandinaviens reichte. Er wurde von einem Langwellentrog über

dem Nordatlantik und dem Höhentief über Südosteuropa flankiert. Diese Umstellung der Großwetterlage von "frühherbstlich" zu

"hochsommerlich" vollzog sich in gerade einmal 48 Stunden. Dabei wurde sowohl von Südwesten als auch von Nordosten her in

zunehmendem Maße Warmluft nach Mitteleuropa gelenkt. Am 23. stiegen die Temperaturen schon verbreitet bis

nahe +25 °C, einen Tag später bis fast +30 °C. Dazu schien ausgiebig die Sonne, lediglich der Nordwesten

musste - neben dem bereits erwähnten Osten und Südosten - am 23. mit etwas Regen vorlieb nehmen, der einem schwachen

Tiefdruckausläufer zugeschrieben werden konnte.

|

|

28.07., 13:04 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

31.07., 12:31 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Doch so stabil die omegaförmige Anordnung auf den ersten Blick auch erschien - über Mitteleuropa wies sie eine Schwachstelle

in Form einer Rinne tiefen Geopotentials in der Höhe auf. Die Rinne konnte als Verbindung zwischen dem atlantischen

Langwellentrog und dem Höhentief im Osten betrachtet werden. Dabei wurde zunächst, ausgehend von dem Höhentief, von Osten

her Feuchtigkeit nach Deutschland geführt. Am 26. lief aus dem atlantischen Trog ein kurzwelliger Anteil über Frankreich

nach Nordosten ab und transportierte von Südwesten her ebenfalls feuchte Luft heran. Der 26. bildete den Auftakt zu einer

hochsommerlichen Woche mit hohen Temperaturen, in der aber auch an fast jedem Tag teilweise unwetterartige Gewitter in der

Bundesrepublik auftraten. Die geringen Luftdruckgegensätze und demzufolge Verlagerungsgeschwindigkeiten einmal entstandener

Gewitterzellen resultierte in der Problematik länger anhaltender Starkregenfälle. Am Nachmittag jenes 26. registrierte eine

private Wetterfirma in Dortmund innerhalb von drei Stunden nahezu unglaubliche 203 mm. Entsprechend groß waren die

Schäden. Im Tagesgang entwickelten sich vorwiegend Multizellensysteme, deren Intensität in den Abend- und Nachtstunden

abnahm. Betroffen war in erster Linie die Westhälfte; der Nordosten profitierte dagegen von trockenerer Luft, die am Rande

von Hoch "Volker" aus Nordosten einsickerte. Mit Temperaturen von deutlich über +30 °C kam der Hochsommer vor allem im

Norden des Landes so richtig in Schwung. Aber auch im Südwesten konnten am 28. in Karlsruhe +34,2 °C gemessen

werden. Während sich die Gewittertätigkeit an diesem Tag vorübergehend nach Südwesten verlagerte, näherte sich am 29. die

Kaltfront eines weiteren Randtiefs ("ex-Cristobal") des umfangreichen atlantischen Tiefdrucksystems an. Somit gewann die

feuchte und gewitteranfällige Luft wieder nach Nordosten an Raum. Die Kaltfront selbst brachte indes nur im Norden eine

kurze Erfrischung, wo die Höchsttemperaturen am 30. die +30-Grad-Marke nicht erreichten. In sämtlichen Höhenschichten der

Troposphäre blieb auf der Vorderseite des atlantischen Tiefdrucksystems aber eine südwestliche Strömung erhalten, mit der

auch zum Monatsende wieder feuchtwarme Luft advehiert wurde. Unmittelbar vor dessen Kaltfront, die erst am 01.08. über

Deutschland ostwärts schwenkte, erreichte die Warmluftzufuhr ihren Höhepunkt. In Karlsruhe zeigte das

Thermometer +34,3 °C, Mühlacker kam auf +34,1 °C. Auch sonst traten verbreitet Werte zwischen +30 und +32 °C

auf. Eine chronologische Aufarbeitung der Gewitterlage vom 26. Juli an findet

sich hier.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 24.07.2008, 00 UTC |

28.07.2008, 00 UTC |

31.07.2008, 00 UTC |

|

850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 24.07.2008, 00 UTC |

28.07.2008, 00 UTC |

31.07.2008, 00 UTC |

Monatswerte

Nachstehend Monatswerte vom Juli 2008 für ausgewählte Stationen in Deutschland.

"Temp." steht dabei für die Monatsmitteltemperatur, "Nds." für die Niederschlagssumme

und "Sonne" für die Sonnenscheindauer. "Vgl." gibt für die jeweilige Größe den Vergleich

mit dem Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 des Ortes an (Quelle: DWD):

| Ort |

Temp. |

Vgl. |

Nds. |

Vgl. |

Sonne |

Vgl. |

Fichtelberg (1213 m)

Zugspitze (2960 m)

Karlsruhe |

+12,5 °C

+2,7 °C

+20,8 °C |

+1,3 K

+0,5 K

+1,2 K |

78,5 mm

280,1 mm

46,9 mm |

70%

153%

67% |

188,2 h

156,1 h

247,4 h |

98%

89%

101% |

|

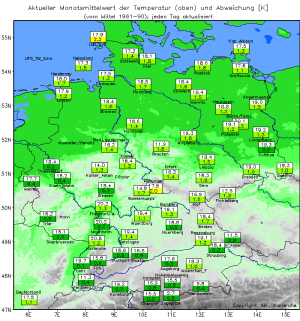

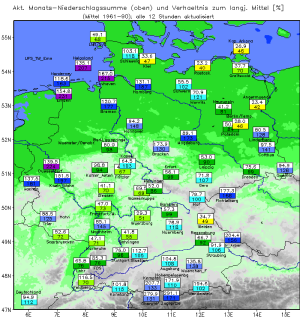

Monatsmittel Temperatur und Niederschlag

|

|

Monatsmittelwert der Temperatur und Abweichung

Quelle: IMK, Uni Karlsruhe |

Monats-Niederschlagssumme und Verhältnis zum langj. Mittel

Quelle: IMK, Uni Karlsruhe |

Text und Gestaltung: CE

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|