Den bislang heißesten Tagen des Jahres in Deutschland folgten am 3. und 4. Juli teilweise kräftige Gewitter und starke

Regenfälle mit hohen Niederschlagsmengen. Überflutungen richteten vor allem in Norddeutschland Schäden an.

Wetterlage und Entwicklung

Insgesamt wechselhaftes Wetter ohne längere und beständige Hochdruckphasen kennzeichnen den bisherigen mitteleuropäischen

Sommerverlauf. Stattdessen strömt von Südwesten her vorderseitig von diversen Höhentrögen über dem Nordatlantik meist nur

in kurzen Schüben feuchte und warme Luft heran, die aber alsbald wieder durch kühlere Meeresluft ersetzt wird. So auch

Anfang Juli: Am 01.07. lag das für die Jahreszeit ungewöhnlich kräftige Tief "Renate" mit einem Kerndruck von unter 985 hPa

einige hundert Kilometer westlich von Irland unter einem langwelligen Höhentrog, der fast den gesamten Nordatlantik

überdeckte. Stromab bewegte sich, gestützt durch einen sich nach Norden aufwölbenden Hochdruckrücken, Hoch "Thomas" über

Deutschland hinweg ostwärts. Zwischen den beiden Systemen wurde am 2. und 3. warme und feuchte Luft subtropischen Ursprungs

nach Norden geführt.

Der 2. avancierte dabei zum bislang heißesten Tag des Jahres mit Temperaturen, die deutschlandweit über die +30-Grad-Marke

hinaus stiegen. Ausnahmen stellten - wenig überraschend - die Gipfel der Mittelgebirge sowie die Küsten dar, und auch im

Alpenvorland wurden Hitzetage an manchen Orten knapp verfehlt. Spitzenreiter im bundesweiten Ranking der heißesten Orte war

Bendorf am Rhein - +36,4 °C bedeuteten bis dato gleichzeitig auch Jahreshöchstwert. Nur zwei Zehntel dahinter folgte

Karlsruhe mit +36,2 °C; Jena und Bückeburg teilten sich mit respektvollem Abstand, aber nicht unbedingt angenehmeren

+35,2 °C den dritten Platz. Neue Rekordtemperaturen für die erste Julidekade wurden auf der Nordseeinsel Norderney

(mit +33,0 °C!), in Oldenburg (+33,8 °C) und am Flughafen Münster-Osnabrück (+33,9 °C) beobachtet.

Die Kaltfront von "Renate" hatte sich bis zum Abend bis zur Mitte Frankreichs vorgearbeitet, östlich von ihr konnte eine

Konvergenzlinie analysiert werden. An dieser Konvergenz formierten sich über Benelux linieförmig angeordnete Gewitter

(z.B. Antwerpen/B 21 mm in 24 Stunden bis zum 3., 06 UTC), die auch den Westen Deutschlands erfassten. Über den Vogesen, dem

Schwarzwald und im Alpenvorland sowie zwischen dem Kraichgau und Franken entwickelten sich ebenfalls Gewitter. In Schwäbisch

Hall fielen in einer Stunde bis 17 Uhr MESZ 22 mm, im fränkischen Dietenhofen summierten sich binnen zwei Stunden 30 mm. Aus

dem Südosten Bayerns wurden einstündige Mengen von 29 mm (Jachenau-Tannern) und 15 mm (Berchtesgaden) gemeldet. Im Westen

verzeichnete Bitburg mit 34 mm die höchste Summe innerhalb von 60 Minuten, bis zum nächsten Morgen fielen dort insgesamt 51

mm. In der Nacht zum 3. verlagerten sich Schauer und Gewitter unter Abschwächung ostwärts.

Am 3. verdunkelten in der Westhälfte bereits am Vormittag Wolken der sich annähernden Kaltfront den Himmel und verhinderten

eine Aufheizung der bodennahen Luftschichten. Gegen Mittag setzte Regen ein, sodass hier Unwetter von vorneherein kein Thema

waren. Anders die Lage im Osten: Viel Sonne ließ das Quecksilber in den Thermometern noch einmal bis auf +35,7 °C an der

wegen ihrer Lage allerdings nicht unumstrittenen Station Holzdorf/Flugplatz in Brandenburg steigen. An der mittlerweile über

Ostdeutschland liegenden Konvergenzlinie, wo sich zudem noch ein flaches Tief ("Sabine") ausgebildet hatte, entwickelten

sich ab den Mittagsstunden erneut Gewitter (z.B. Schierke 51 mm/1 h). In Hof (Oberfranken) brachte ein Gewitter zwischen 17

und 18 Uhr MESZ 36 mm Regen. Kräftige Gewitter kamen am Nachmittag von den Alpen her auch im Bodenseeraum auf (z.B. Lindau

29 mm/1 h). Begleitet waren sie dort zudem von Böen bis Stärke 10 (Weingarten, Kreis Ravensburg 90 km/h). Im Süden wie im

Norden ballten sich die Gewitter rasch zu größeren Niederschlagsgebieten zusammen, die verbreitet für hohe Regenmengen

sorgten (z.B. Kraftisried/Ostallgäu und Uetze/NDS je 38 mm/1 h).

Derweil nahm die nachrückende Kaltfront über dem Nordosten Deutschlands eine quasistationäre Lage ein. Nordostwinde am Rande

eines nordeuropäischen Hochdruckgebietes hinderten sie am Vorwärtskommen. Der Südteil des nordatlantischen Langwellentroges

schwenkte als kurzwelliger Anteil nordostwärts und verstärkte die Hebung im Frontbereich. Zwischen dem kurzwelligen

Troganteil im Westen, einem kleinen Höhentief über der Ostsee sowie dem ostwärts abwandernden Hochdruckrücken über Südeuropa

und hohem Geopotential über dem Nordmeer herrschte im Bereich eines Sattelpunktes über Norddeutschland zudem eine

frontogenetische Situation vor. Diese Umstände ließen ein von der Deutschen Bucht bis nach Ostsachsen reichendes Band mit

starken und anhaltenden Regenfällen entstehen, die erst in der Nacht zum 5. allmählich abklangen. In nur 48 Stunden erfüllte

beispielsweise Nordholz mit 85 mm Regen nahezu das komplette Soll für den Monat Juli. In Hamburg läpperten sich im gleichen

Zeitraum 56 mm zusammen.

Die Gewitter und Regenfälle richteten zum Teil schwere Schäden an. Im Raum Hannover war die Feuerwehr im Dauereinsatz, um

vollgelaufene Keller leer zu pumpen. Straßen standen stellenweise bis zu 20 cm unter Wasser. In Halstenbek

(Schleswig-Holstein) stürzte unter dem Druck der Wassermassen das Dach eines Autohauses ein. Mitarbeiter und Besucher

retteten sich rechtzeitig ins Freie. In Northeim und Hildesheim konnte die Kanalisation das viele Wasser nicht

aufnehmen - mehrere Gullydeckel wurden aus ihren Verankerungen gerissen und meterweit geschleudert. In Bremen blieb ein Mann

mit seinem Auto in einem überfluteten Tunnel stecken und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Auch in Baden-Württemberg und Bayern kam es zu Schäden: In Straubing schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein, in Augsburg

musste ein Tunnel wegen Überflutung geschlossen werden. Kräftige Böen entwurzelten mehrere Bäume in den Landkreisen

Passau, Rottal/Inn und Freyung-Grafenau und blockierten Straßen. Im Kreis Ravensburg stand das Wasser bis zu einem halben

Meter hoch in den Straßen. Auch dort stürzten durch Gewitterböen zahlreiche Bäume um, die Feuerwehr wurde zu rund 500

Einsätzen gerufen.

Text: CE

Bodendruckanalysen vom 02. bis 04.07.2008, jeweils 00 UTC

Quellen: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 02.07.2008, 00 UTC |

03.07.2008, 00 UTC |

04.07.2008, 00 UTC |

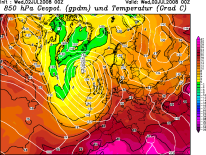

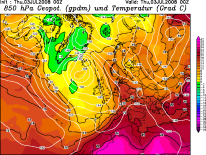

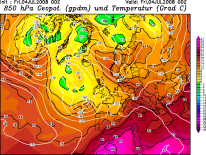

850 hPa-Geopotential und -Temperatur vom 02. bis 04.07.2008, jeweils 00 UTC

Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 02.07.2008, 00 UTC |

03.07.2008, 00 UTC |

04.07.2008, 00 UTC |

Wetterwerte

Nachstehend die jeweils fünf höchsten gemessenen Temperaturen und 24-stündigen Niederschlagsmengen in Deutschland am

02. und 03.07. bzw. vom 02., 06 UTC bis 03., 06 UTC, vom 03., 06 UTC bis 04., 06 UTC und vom 04., 06 UTC bis 05., 06 UTC.

Quelle: DWD.

| Ort |

Tmax, 02. |

Bendorf

Karlsruhe

Jena/Sternwarte

Bückeburg

Bad Kreuznach |

36,4 °C

36,2 °C

35,2 °C

35,2 °C

35,1 °C |

|

| Ort |

Tmax, 03. |

Holzdorf/Flugplatz

Klitzschen bei Torgau

Langenlipsdorf

Bernburg/Saale (Nord)

Baruth |

35,7 °C

35,2 °C

35,1 °C

35,0 °C

35,0 °C |

|

| Ort |

02./03. |

Bitburg (RP)

Bonn-Roleber (NRW)

Aachen (NRW)

Newel (RP)

Densborn (RP) |

51 mm

43 mm

42 mm

39 mm

38 mm |

|

| Ort |

03./04. |

Kreuth-Glashütte (BY)

Schwanewede-Neuenk. (NDS)

Uetze (NDS)

Steingaden-Riesen (BY)

Schierke (SA) |

68 mm

65 mm

63 mm

62 mm

62 mm |

|

| Ort |

04./05. |

Quickborn (SH)

Nordholz (NDS)

Schollene (SA)

Freiburg/Elbe (NDS)

Cuxhaven (NDS) |

47 mm

44 mm

41 mm

39 mm

39 mm |

|

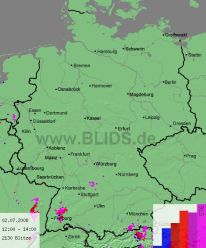

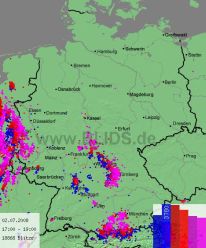

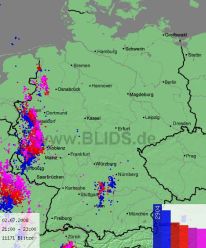

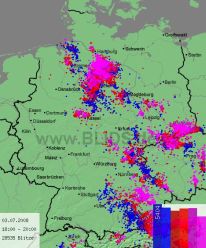

Radarbilder und Blitzkarten

2. Juli 2008:

|

Quelle: wetter.com

|

|

|

|

| 02.07.2008, 14 Uhr MESZ |

02.07.2008, 19 Uhr MESZ |

02.07.2008, 23 Uhr MESZ |

|

Quelle: BLIDS

|

|

|

|

| 02.07.2008, 12 bis 14 Uhr MESZ |

02.07.2008, 17 bis 19 Uhr MESZ |

02.07.2008, 21 bis 23 Uhr MESZ |

3. Juli 2008:

|

Quelle: wetter.com

|

|

|

|

| 03.07.2008, 13 Uhr MESZ |

03.07.2008, 17 Uhr MESZ |

03.07.2008, 20 Uhr MESZ |

|

Quelle: BLIDS

|

|

|

|

| 03.07.2008, 11 bis 13 Uhr MESZ |

03.07.2008, 15 bis 17 Uhr MESZ |

03.07.2008, 18 bis 20 Uhr MESZ |

4. Juli 2008:

|

Quelle: wetter.com

|

|

|

|

| 04.07.2008, 08 Uhr MESZ |

04.07.2008, 12 Uhr MESZ |

04.07.2008, 20 Uhr MESZ |

Satellitenbilder

|

|

|

02.07., 16:21 UTC, NOAA-15 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

03.07., 15:56 UTC, NOAA-15 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

04.07., 05:49 UTC, NOAA-15 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|