Wetterlage und Entwicklung

Das Hauptaugenmerk in der diesjährigen Wintersaison liegt auf den Sturmereignissen.

Nur knapp zwei Wochen, nachdem die Orkantiefs „Karla“ und „Lotte“ weite Teile Deutschlands

zu Silvester und Neujahr mit Sturm- und Orkanböen beeinflusst hatten - siehe

Artikel -

kam es zu weiteren intensiven Tiefdruckentwicklungen.

Am Donnerstag, 11.01.2007, 00 UTC hatte sich über West- und Mitteleuropa

eine Westwetterlage etabliert. Ein Tief über der Ostsee zog nach Nordosten ab,

über Deutschland setzte sich kurzzeitig Zwischenhocheinfluss durch.

Währenddessen verstärkten sich die Luftdruckgegensätze über dem mittleren Nordatlantik.

Ein auf den Namen „Franz“ getauftes Tief hatte sich mit einem Kerndruck von

unter 950 hPa in den isländischen Raum verlagert. Dem gegenüber stand ein

ausgedehntes Hochdruckgebiet, das sich von den Azoren bis zur Iberischen

Halbinsel erstreckte. Am Okklusionspunkt von „Franz“ begann etwa sechs Stunden

später eine neue Zyklogenese, die von einem sowohl im 500 hPa- als auch

im 300 hPa-Niveau erkennbaren Maximum positiver Vorticity-Advektion

initiiert bzw. begünstigt wurde. Das entstandene Teiltief erhielt den

Namen „Franz II“. Sein okkludierendes Frontensystem überquerte bis zum

Morgen des 12. Deutschland mit zum Teil starkem Regen südostwärts.

Bis zum 12., 07 Uhr MEZ summierten sich die 24-stündigen Niederschlagsmengen

im Norden und in der Mitte des Bundesgebietes verbreitet auf über 10 l/m²,

Spitzenwerte verzeichneten Braunlage und der benachbarte Brocken im Harz mit 32 bzw. 29 l/m².

Innerhalb der kräftigen westlichen Strömung erreichten die Windgeschwindigkeiten

bereits in den Frühstunden des 11. an der Nordseeküste sowie auf den

Mittelgebirgsgipfeln Beaufort 9 und 10. Mit Annäherung des Frontensystems

legte der Wind weiter an Stärke zu. Um 12 Uhr MEZ meldeten der Brocken

(1142 m) 158 km/h, Helgoland/Düne und der Fichtelberg (1215 m) je 119

km/h sowie der Feldberg im Schwarzwald (1493 m) 115 km/h. Im Norden und

in der Mitte des Landes traten verbreitet Sturmböen auf. Am späten

Nachmittag registrierten auch immer mehr Flachlandstationen im

süddeutschen Raum Sturm- bzw. schwere Sturmböen (z.B. um 15 Uhr MEZ: Karlsruhe 90 km/h, Würzburg 76 km/h).

Während am frühen Abend im Norden der Wind vorübergehend nachließ, wurden in der Mitte

und im Süden die stärksten Böen gemessen (z.B. Weinbiet/Pfälzer Wald (557 m) 140 km/h um 18 Uhr MEZ).

Um 20 Uhr MEZ kam es in der gesamten Mitte und im Süden zu Sturm- und schweren Sturm-,

auf vielen Berggipfeln zu Orkanböen (z.B. Chemnitz und Zinnwald je 97 km/h,

Zugspitze (2962 m) und Fichtelberg (1215 m) je

137 km/h). Nach Frontpassage am späten Abend flaute der Wind

in diesen Regionen allmählich ab, im Norden lebte er mit einem nachfolgenden

Boden- und Höhentrog, der kräftige Schauer und einzelne Gewitter brachte,

nochmals deutlich auf. Einige Orte an der Nord- und Ostseeküste verbuchten

Orkanböen (z.B. Kap Arkona/Rügen und Rostock-Warnemünde je 122 km/h, Alte Weser

Leuchtturm 119 km/h). Gegen Morgen war „Franz II“ zum Baltikum gewandert und auch

in Norddeutschland wurde der Wind allmählich schwächer.

Kaum hatte sich „Franz II“ nach Nordosten verabschiedet,

nahte vom Atlantik am 13. bereits Tief „Gerhard“.

Seine Zugbahn über die Nordsee und Südnorwegen hinweg zur Ostsee

verlief geringfügig nördlicher als die seines Vorgängers.

Allerdings wies „Gerhard“ beim Erreichen der norwegischen Küste bereits

eine senkrechte Achsenneigung zu dem korrespondierenden Höhentrog auf

und hatte damit den Höhepunkt seiner Entwicklung überschritten.

Gleichwohl sorgte auch dieses Tief im Norden für schwere Sturm-,

direkt an den Küsten für orkanartige Böen (z.B. Kiel Leuchtturm 115 km/h,

Kap Arkona/Rügen 112 km/h). Im Harz (Brocken, Wernigerode) und im Erzgebirge (Fichtelberg)

konnten erneut Orkanböen gemessen werden.

An der langgezogenen und weit auf den Atlantik hinaus reichenden Kaltfront von „Gerhard“

formierte sich am Mittag des 12. vorderseitig eines Höhentroges eine Wellenstörung,

die bis zum 13., 00 UTC, zum Tief „Hanno“ heranreifte.

Der niedrigste Kerndruck wurde mit unter 970 hPa am 14., 00 UTC vor der Küste

Südnorwegens analysiert. Nachdem die zugehörige Warmfront Norddeutschland am 13.

Richtung Osten verlassen hatte, rückte von Nordwesten am 14. die Kaltfront nach.

An diese Front, die am Nachmittag die Alpen erreichte, waren vor allem nach Osten

hin Sturm- und schwere Sturmböen gekoppelt (z.B. Angermünde 104 km/h,

Berlin-Tempelhof 94 km/h). In der Südwesthälfte

beschränkten sich Sturmböen auf höhere Lagen (z.B. Weinbiet 86 km/h).

Im Nordosten blieb der Wind auch in der zweiten Tageshälfte sehr kräftig, ein nachfolgender Höhentrog sorgte

im direkten Ostseeumfeld für orkanartige Böen (z.B. Greifswalder Oie 112 km/h um 16 Uhr MEZ).

Schäden verursachte in Deutschland besonders das Orkantief „Franz II“.

In Berglagen wurden zahlreiche Bäume entwurzelt und

stellenweise Dächer abgedeckt. Bei witterungsbedingten Unfällen

wurden mehrere Menschen verletzt. Im Hochsauerlandkreis fielen Bäume

auf Fahrbahnen, einige Straßen mussten gesperrt werden. Auf

Autobahnen in Thüringen stürzten mehrere Lastwagen um. In Hamburg

löste „Franz II“ eine Sturmflut aus, die mit 2,70 m über dem mittleren

Hochwasser allerdings glimpflicher ausfiel als zunächst erwartet.

Dennoch standen weite Teile des Fischmarktes sowie der Speicherstadt

unter Wasser. Wegen des Sturms musste auch der Fährverkehr zu einigen

Nordsee-Inseln eingestellt werden. In der Nordsee verlor ein Container-Schiff

einen Teil seiner Ladung. In Baden-Württemberg entstanden keine größeren Schäden.

Umgestürzte Bäume blockierten nur kurzzeitig einige Straßen im Raum Freudenstadt.

Örtlich fiel der Strom aus, z.B. im Ortenaukreis.

Auch in anderen Ländern hinterließen „Franz II“ und „Hanno“ ihre Spuren.

In Großbritannien wurden am 11. verbreitet orkanartige und gebietsweise

Orkanböen gemessen. Den höchsten Wert verzeichnete dabei das auf den

Shetland-Inseln gelegene Foula mit 133 km/h. Ebenso betroffen waren

die Benelux-Länder mit Windgeschwindigkeiten bis 112 km/h in Vlissingen (Niederlande).

Von den Stürmen nicht verschont blieben auch die südlichen Teile Skandinaviens.

Besonders „Hanno“ knickte in Südschweden Strommasten um und richtete zahlreiche

Schäden an. Das südnorwegische Utsira meldete am 14. eine Spitzenböe von 144 km/h.

Text: CE, BM

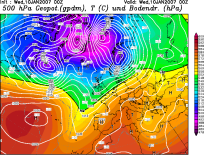

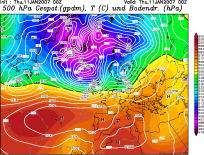

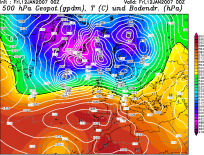

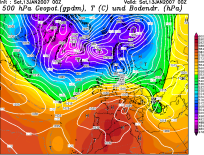

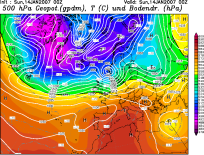

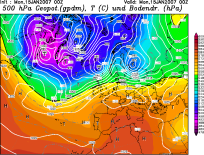

Bodendruckanalysen vom 10.1.2007 bis zum 15.1.2007 und 500 hPa-Geopotential,

jeweils 00 UTC:

Quelle: FU Berlin / DWD / Wetterzentrale

|

|

|

|

| 10.1.2007, 00 UTC |

11.1.2007, 00 UTC |

12.1.2007, 00 UTC |

|

|

|

| 13.1.2007, 00 UTC |

14.1.2007, 00 UTC |

15.1.2007, 00 UTC |

|

|

|

| 10.1.2007, 00 UTC |

11.1.2007, 00 UTC |

12.1.2007, 00 UTC |

|

|

|

| 13.1.2007, 00 UTC |

14.1.2007, 00 UTC |

15.1.2007, 00 UTC |

Windspitzen

Nachstehend eine Auswahl gemessener Spitzenböen vom 11. bis zum 14.1.2007

an einigen deutschen Stationen:

| Ort |

Bö, 11.01. |

Wendelstein

Brocken

Zugspitze

Feldberg/Schw.

Weinbiet

Fichtelberg

Hohenpeißenberg

Wasserkuppe

Wernigerode

Helgoland

List

Großer Arber

Alte Weser Leuchtturm |

187 km/h

173 km/h

151 km/h

144 km/h

140 km/h

137 km/h

133 km/h

122 km/h

119 km/h

119 km/h

119 km/h

119 km/h

119 km/h |

|

| Ort |

Bö, 12.01. |

Wendelstein

Zugspitze

Feldberg/Schw.

Brocken

Fichtelberg

Hohenpeißenberg

List

Weinbiet

Greifswalder Oie

Kap Arkona

Warnemünde

Wasserkuppe

Wernigerode

Großer Arber

Alte Weser Leuchtturm |

187 km/h

151 km/h

144 km/h

140 km/h

137 km/h

133 km/h

130 km/h

130 km/h

126 km/h

122 km/h

122 km/h

122 km/h

119 km/h

119 km/h

119 km/h |

|

| Ort |

Bö, 13.01. |

Brocken

Fichtelberg

Großer Arber

Wernigerode |

133 km/h

126 km/h

119 km/h

119 km/h |

| Ort |

Bö, 14.01. |

Brocken

List

Barth |

133 km/h

130 km/h

119 km/h |

|

Niederschlag

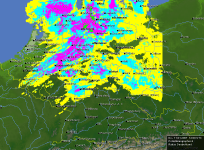

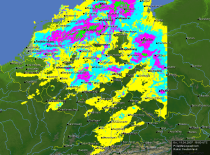

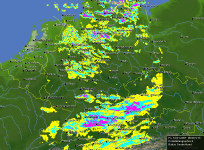

Radarbilder vom 11.1.2007:

Quelle: DWD

|

|

|

|

| 11.1.2007, 09 UTC |

11.1.2007, 12 UTC |

11.1.2007, 15 UTC |

|

|

|

| 11.1.2007, 18 UTC |

11.1.2007, 21 UTC |

12.1.2007, 00 UTC |

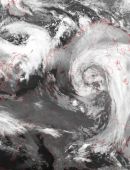

Satellitenbilder

|

|

|

13.1.07, 20:40 UTC, N17 IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

14.1.07, 5:53 UTC, N15 IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

14.1.07, 20:17 UTC, N17 IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

|

14.1.07, 10:33 UTC, N17 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

10.1.07, 13:26 UTC, N18 VIS

Quelle: B. J. Burton |

11.1.07, 11:37 UTC, N18 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

11.1.07, 13:17 UTC, N18 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

11.1.07, 13:16 UTC, N18 VIS

Quelle: B. J. Burton |

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|