Wetterlage und Entwicklung

Ungewöhnlich rasch vollzog sich im September 2008 in Deutschland der Übergang vom Spätsommer zum Herbst. Nach einer

recht warmen ersten Monatshälfte ließ eine über fast zwei Wochen andauernde Nordost- bis Ostströmung die Temperaturen ab

der Monatsmitte sinken und kehrte den anfänglichen Wärmeüberschuss noch in eine deutlich negative Abweichung um. Erstmals

seit dem November des vergangenen Jahres verlief damit ein Monat im deutschlandweiten Durchschnitt wieder zu kalt. Am Ende

standen im Flächenmittel -0,9 K zu Buche. Während es im Norden örtlich sogar um einige Zehntel Grad wärmer als im Schnitt

der Jahre 1961 bis 1990 war (z.B. Hamburg +13,7 °C, +0,2 K), wichen die Temperaturen im Süden deutlich nach unten von

den langjährigen Mittelwerten ab. In Saarbrücken beispielsweise konnte nur eine Monatsmitteltemperatur von +12,1 °C

errechnet werden - das sind ganze 2,0 K weniger als sonst im September üblich. Ein inhomogenes Bild gab die

Niederschlagsverteilung ab, hauptsächlich im Norden fiel jedoch teilweise deutlich weniger Niederschlag als im Schnitt

(z.B. Bremen 24,9 mm, 44 Prozent des Mittels der Jahre 1961 bis 1990). Höhere Mengen als normalerweise im September zu

verzeichnen sind hatte das Saarland zu bieten (z.B. Trier 79,5 mm, 134 Prozent). Mit Ausnahme einiger Regionen im Nordwesten

schien die Sonne sehr viel seltener als im Klimamittel. Als besonders benachteiligt ging aus dieser Statistik die Mitte und

der Süden hervor, in Augsburg zeichnete der Sonnenscheinautograph gerade einmal 106,1 Sonnenscheinstunden auf

(62 Prozent).

In Karlsruhe handelte es sich beim September 2008 um den ersten zu kalten Monat seit April. Waren die Abweichungen damals

nur unbedeutender Natur (-0,1 K), konnte man in diesem Monat doch von einer signifikanten Anomalie (-1,3 K) sprechen. Mit

49,2 mm wich die Niederschlagssumme nur unwesentlich vom Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 ab (92 Prozent). Dagegen schien

die Sonne mit 115,3 Stunden längst nicht so häufig wie das in einem Septembermonat zu erwarten wäre (67 Prozent).

|

01.09., 11:55 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Pünktlich zum meteorologisch definierten Herbstanfang am 1. September beendete die von West nach Ost über Deutschland hinweg

ziehende Kaltfront von Tiefdruckgebiet "Karla" eine rund einwöchige sommerliche Witterungsphase. Die Kaltfrontpassage selbst

ging am frühen Morgen vor allem in Baden-Württemberg mit zum Teil kräftigen Gewittern einher, die am Vormittag unter

Abschwächung auch den Norden und die Mitte Bayerns erfassten. In Lahr fielen binnen sechs Stunden 56 mm Regen, auf dem

Schnarrenberg in Stuttgart waren es 26 mm. In der Ortenau kam es zu örtlichen Überschwemmungen. Eine weitere Gewitterzone

verlagerte sich gleichzeitig über Schleswig-Holstein ostwärts, dazwischen blieb es in der Mitte Deutschlands stellenweise

sogar trocken.

Bei den Britischen Inseln lag am 2. ein umfangreiches und hochreichendes Tiefdrucksystem, zu dem letztendlich auch "Karla"

gehörte. Ein Kern dieses Systems erhielt den Namen "Lieselotte". Auf der Vorderseite des gesamten Systems wurde über

Mitteleuropa mit einer südwestlichen Strömung erneut warme Luft wetterwirksam. Dies spiegelte sich beim Wetter und in den

Höchsttemperaturen wider; bei viel Sonne wurden in der Mitte und im Süden des Landes verbreitet Werte bis +25 °C

gemessen, in Karlsruhe sogar +26,2 °C. Lediglich der Nordwesten musste unter dichten Wolken und bei etwas Regen mit

knapp +20 °C vorlieb nehmen. Am Abend erreichte die Kaltfront von Tief "Lieselotte", das inzwischen über Südskandinavien

analysiert werden konnte, den Nordwesten Deutschlands und wanderte am 3. langsam über das Bundesgebiet hinweg

südostwärts. Dabei regnete es vor allem in einem breiten Streifen quer über der Mitte kräftig, vereinzelt waren auch

Gewitter mit von der Partie. Bis zum Abend meldeten beispielsweise Lahr und Freiburg/Flugplatz je 19 mm Regen in zwölf

Stunden. Im Süden und Osten Bayerns blieb es bis zum Abend trocken, dort kam der Regen erst in der Nacht zum 4. an.

|

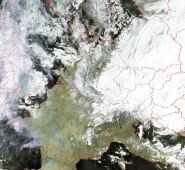

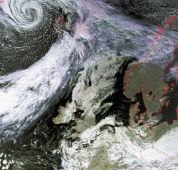

04.09., 12:55 UTC, NOAA VIS

Quelle: DLR |

Am 4. hatte sich "Lieselotte" über der Mitte Skandinaviens eingefunden. Von dort aus erstreckte sich die ursprüngliche

Kaltfront des Tiefs als langgezogene Luftmassengrenze über Nordfinnland, das Baltikum, Osteuropa und die Alpen hinweg zur

Iberischen Halbinsel. Sie trennte subtropische Warmluft im Süden von deutlich kühlerer Meeresluft im Norden. An der

Luftmassengrenze liefen, meist gepaart mit kurzwelligen Trögen, in der südwestlichen Strömung Wellen nach Nordosten

ab. Dabei wurde auch über dem Süden Deutschlands die Luft großräumigen Hebungsprozessen unterworfen. In Baden-Württemberg

und Bayern resultierte daraus vielerorts etwas Regen, im fränkischen Roth gingen bis zum Abend 12-stündig 13 mm nieder. Im

Norden herrschte dagegen oft heiteres Wetter.

Reste der Luftmassengrenze konnten am 5. anfangs noch in Form von dichten Wolken über Süddeutschland identifiziert

werden, die aber bald immer mehr der Sonne wichen. Vor einem weiteren kräftigen Tief ("Mattea"), das sich mit seinem Zentrum

zu den Britischen Inseln bewegte, drehte die Strömung über Mitteleuropa auf südliche Richtungen. Damit wurde erneut

kurzzeitig sehr warme Subtropikluft herangeführt, in Kempten stiegen die Temperaturen bis auf +29,5 °C. Am späten Abend

näherte sich jedoch die Kaltfront samt vorlaufender Konvergenz des Tiefs, im Westen Deutschlands konnten einzelne Gewitter

beobachtet werden. Die Front des nahezu ortsfesten Tiefs kam einen Tag später wiederum nur zögernd ostwärts voran. In

mehreren Staffeln und verbunden mit schauerartigen Regenfällen floss am Wochenende 6./7. von Westen her kühlere Luft

ein. Besonders in Bayern konnte sich die Warmluft allerdings noch einige Zeit halten. Regensburg verzeichnete am 6. noch

einmal hochsommerliche +30,4 °C, ehe dort am 7. - nach Kaltfrontdurchgang - nurmehr +17,0 °C gemessen wurden.

|

08.09., 12:23 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Der zu Tief "Mattea" gehörende Höhentrog schwenkte mit seiner Achse am 8. über Deutschland nach Osten. Vor einem weiteren

Trog, der von Grönland bis zu den Azoren reichte, wölbte sich über West- und Mitteleuropa ein Hochdruckrücken auf. Am Boden

wanderte korrespondierend dazu Hoch "Charlie" über Südfrankreich und die Alpen ostwärts. Während am 8. noch letzte kurze

Regenschauer niedergingen, setzte sich am 9. nach morgendlichem Nebel verbreitet die Sonne durch und ließ die Temperaturen

entlang des Rheins und örtlich in Bayern auf sommerliche Werte steigen (z.B. Karlsruhe +26,6 °C).

Im Vorfeld des Höhentroges, der die Britischen Inseln nordostwärts passierte, begann es bereits am späten Abend des 9. im

Westen Deutschlands zu regnen. Das okkludierte Frontensystem des zugehörigen Bodentiefs überquerte das Bundesgebiet in der

ersten Tageshälfte des 10. mit etwas Regen im Süden ostwärts. Zwar schien am Nachmittag immer öfter die Sonne, jedoch

reichte es trotzdem nur zu Tageshöchsttemperaturen um +20 °C.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 01.09.2008, 00 UTC |

04.09.2008, 00 UTC |

08.09.2008, 00 UTC |

|

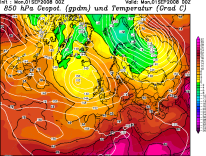

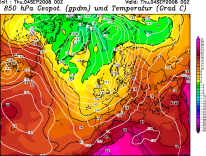

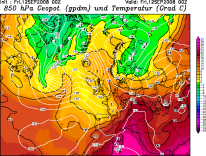

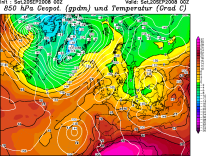

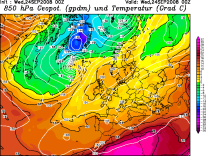

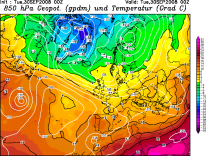

850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 01.09.2008, 00 UTC |

04.09.2008, 00 UTC |

08.09.2008, 00 UTC |

Zum 11. hatte sich über Skandinavien das ausgeprägte Hochdruckgebiet "Dieter" breit gemacht. In der Höhe etablierte sich

hohes Geopotential ebenfalls über dem nordeuropäischen Raum, ein Hochdruckrücken erstreckte sich vom westlichen Mittelmeer

nordwärts bis zur Nordsee. Der ehemalige Hurrikan "Hanna" lag knapp nordwestlich der Britischen Inseln inmitten eines

langwelligen Höhentroges. Aus einem weiteren Höhentrog über Südwesteuropa lief ein kurzwelliger Anteil am Abend nach

Nordosten ab. Die damit verbundenen Hebungsprozesse führten zur Bildung eines ausgedehnten Wolkengebietes, aus dem es nach

einem sonnigen und mit Ausnahme des Nordens und Nordostens bundesweit sommerlich warmen Tag am späten Nachmittag im

Südwesten leicht regnete. Im Süden Bayerns kamen aus den Alpen heraus am Abend kräftige Gewitter auf, auf dem Wendelstein

fielen 20 mm innerhalb von sechs Stunden.

|

12.09., 11:36 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

Der Südteil des Langwellentroges vor Westeuropa war am 12. bei den Britischen Inseln einem Abschnürungsprozess

unterworfen. Das daraus hervorgegangene Höhentief verlagerte sich bis zum Abend des 13. über die Mitte Frankreichs nach

Oberitalien. Am Süd- und Ostrand von Hoch "Dieter" stellte sich indes über Osteuropa eine stramme Nordostströmung ein, mit

der zunehmend kalte Festlandsluft nach Mitteleuropa gelenkt wurde. Da auch von Südwesten kühlere Meeresluft nach Nordosten

verfrachtet wurde, geriet die warme Luftmasse über der Mitte Deutschlands immer mehr in die Enge. An der so entstandenen

Luftmassengrenze regnete es am 12. von Nordrhein-Westfalen über Hessen bis nach Bayern ergiebig, Roth meldete 52 mm binnen

eines halben Tages. Letztendlich behielt die Nordostströmung die Oberhand, sodass die Luftmassengrenze am 13. nach Südwesten

in Bewegung kam. Entsprechend regnete es dort an diesem Tag am meisten, dabei traten des öfteren Mengen über 20 mm in zwölf

Stunden auf (z.B. Freiburg/Flugplatz 31 mm). Ansonsten schien vor allem in der Mitte des Landes häufig die Sonne.

Insgesamt markierten die Tage um die Monatsmitte eine grundlegende Umstellung der großräumigen Wettersituation. Verlief der

Monat bis dahin fast überall teilweise deutlich zu warm, so kehrten sich die Abweichungen von nun an langsam ins Gegenteil

um. Zwischen dem immer mächtiger werdenden Hoch "Dieter" über Skandinavien und Tief "Olivia" über Mittelitalien wurde mit

einer östlichen Strömung am 14. und 15. von Nordosten her immer kältere Luft nach Mitteleuropa transportiert. Ein in dieser

Strömung mitschwimmendes kleines Höhentief, ein sogenannter "Kaltlufttropfen", bewegte sich am 14. über die Mitte

Deutschlands hinweg zu den Alpen. Warmluftadvektion auf seiner Rückseite ließ es am 14. besonders im Nordosten, am 15. in

der Mitte und im Südosten regnen. Im Dauerregen wurden hauptsächlich in Bayern nur noch einstellige Höchsttemperaturen

gemessen, beispielsweise in Straubing +8,7 °C.

|

|

16.09., 10:14 UTC, NOAA-17 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

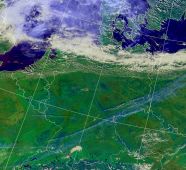

20.09., 10:07 UTC, NOAA VIS

Quelle: DLR |

Vom 16. bis zum 19. blieb die östliche Strömungskomponente erhalten. Zwar verschob sich "Dieter" mit seinem Schwerpunkt

langsam nach Nordwestrussland; allerdings ging von dem Hoch noch immer ein mächtiger Keil nach Westen aus, der am 19. in

eine weitere Hochdruckzelle ("Erich") bei den Britischen Inseln mündete. An den vier Tagen herrschte ruhiges Herbstwetter

mit zum Teil zäher hochnebelartiger Bewölkung im Osten und Nordosten Deutschlands sowie mehr Sonne in der

Westhälfte. Stellenweise - in erster Linie im Nordosten - fiel etwas Regen. Die Temperaturen stiegen im Westen auf Werte

um +15 °C, im Osten konnten vielfach nur einstellige Maxima notiert werden. In den Nächten gab es vielerorts ersten

Bodenfrost.

Daran änderte sich auch am 20. und 21. noch nichts Wesentliches. Hoch "Erich" setzte sich vor der Deutschen Bucht fest und

sorgte für teils heiteres, teils wolkiges und ruhiges Wetter mit kalten Nächten und frischen bis milden

Tagestemperaturen. Wie kalt die Luft tatsächlich war, zeigen insgesamt 18 ein- bzw. neu aufgestellte Dekadenrekorde für die

Tiefsttemperatur zwischen dem 17. und 22. Ein gesonderter Artikel dazu

ist hier abrufbar.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 12.09.2008, 00 UTC |

16.09.2008, 00 UTC |

20.09.2008, 00 UTC |

|

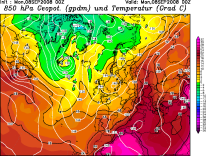

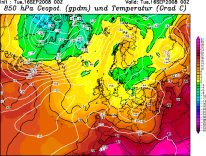

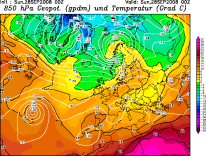

850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 12.09.2008, 00 UTC |

16.09.2008, 00 UTC |

20.09.2008, 00 UTC |

|

24.09., 13:01 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

Ein Beleg für die Beständigkeit der Wetterlage war das hochreichende Tiefdrucksystem "Olivia", das auch am 22. noch über

Südosteuropa ausgemacht werden konnte. Ein kleiner Kern des flächenmäßig ausgedehnten Komplexes zog tagsüber von Nord nach

Süd über Deutschland hinweg. Verbreitet gingen schauerartige Regenfälle und sogar einzelne Gewitter - beispielsweise in

Ulm - nieder. Am 23. und 24. verlagerte sich das kleine Höhentief nach Kroatien und übernahm dort die Funktion des

steuernden Zentrums des Höhentiefkomplexes, der dann vom Schwarzen Meer bis nach Südfrankreich reichte. Über dem nördlichen

Mitteleuropa rückte Hoch "Fody" an die Stelle seines Vorgängers "Erich". Somit waren die Voraussetzungen für weitere

Kaltluftzufuhr aus Osten gegeben, wenngleich es sich nicht mehr um so extrem kalte Luft wie um die Monatsmitte

handelte. Während am 23. die weit zurückhängende Okklusion von "Olivia" dem Norden und der Mitte der Bundesrepublik länger

anhaltenden Regen mit Mengen meist zwischen 10 und 20 mm binnen zwölf Stunden brachte, konnte sich am 24. die Sonne wieder

öfter behaupten.

Erst gegen Ende des Monats begann ein Umbau an den großräumigen Strukturen. Der südosteuropäische Tiefdruckkomplex

verlagerte sich weiter südwärts und verlor den Bezug zum mitteleuropäischen Wettergeschehen. Hoch "Fody" arbeitete sich bis

zum 27. mit seinem Schwerpunkt nach Deutschland voran, sodass der Zustrom kalter Luft aus Osten endgültig unterbunden

wurde. Abgesehen von einigen dichteren Wolkenfeldern und letztem Regen im Süden am 25. schien an den beiden anderen Tagen

ausgiebig die Sonne und es wurde auch im Norden und Osten bis nahe +20 °C warm. In den windschwachen und sternenklaren

Nächten kühlte die Luft jedoch wiederum stark aus - Tiefsttemperaturen zwischen +5 und 0 °C waren in der Mitte und im

Süden des Landes die Regel.

|

|

28.09., 12:15 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

30.09., 09:50 UTC, NOAA-17 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

Am 28. schien in nahezu ganz Deutschland die Sonne, in den Norden drang mit der Kaltfront von Tief "Pelagia" über

Nordskandinavien nach langer Zeit wieder ein atlantischer Tiefausläufer ein. Aus dichten Wolken fiel dort etwas Regen. Da

der korrespondierende Höhentrog rasch nach Osten schwenkte, fehlten für größere Mengen aber die dynamischen

Hebungsantriebe.

Stück für Stück rückte die nordatlantische Frontalzone von Norden her an den europäischen Kontinent heran; unter

Wellenbildung erreichte die Kaltfront von "Pelagia" am 29. auch die Mitte und den Süden Deutschlands. Teilweise regnete es

dabei etwas. Am 30. näherte sich mit Tief "Quinta", das sich bei Island entwickelt hatte, der erste Herbststurm des

Jahres. Das okkludierende Frontensystem griff bereits am Morgen auf den Nordwesten über, bis zum Abend breitete sich der

länger anhaltende Regen auf das ganze Land aus. Der Südwestwind frischte merklich auf, auf den Gipfeln der Mittelgebirge

konnten erste schwere Sturmböen beobachtet werden. Mit 126 km/h blies der Wind auf dem Brocken im Harz gar schon in

Orkanstärke.

|

Bodendruckanalysen | Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 24.09.2008, 00 UTC |

28.09.2008, 00 UTC |

30.09.2008, 00 UTC |

|

850 hPa-Geopotential und -Temperatur | Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 24.09.2008, 00 UTC |

28.09.2008, 00 UTC |

30.09.2008, 00 UTC |

Monatswerte

Nachstehend Monatswerte vom September 2008 für ausgewählte Stationen in Deutschland.

"Temp." steht dabei für die Monatsmitteltemperatur, "Nds." für die Niederschlagssumme

und "Sonne" für die Sonnenscheindauer. "Vgl." gibt für die jeweilige Größe den Vergleich

mit dem Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 des Ortes an (Quelle: DWD):

| Ort |

Temp. |

Vgl. |

Nds. |

Vgl. |

Sonne |

Vgl. |

Westermarkelsdorf

Konstanz

Karlsruhe |

+14,2 °C

+13,3 °C

+14,1 °C |

+0,3 K

-1,4 K

-1,3 K |

28,4 mm

59,2 mm

49,2 mm |

54%

84%

92% |

128,1 h

140,1 h

115,3 h |

80%

82%

67% |

|

Text und Gestaltung: CE

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|