Der Winter 2013/2014 war und ist bis in den Februar 2014 hinein geprägt von einer Serie teilweise heftiger Sturm- und Orkantiefs

über dem Nordatlantik, die vor allem in Westeuropa und zeitweise auch in Südwest- und Mitteleuropa außerordentlich viel Wind

und Regen brachten. Besonders auf den Britischen Inseln gab es in der ersten Februarhälfte weitere Schäden durch Sturm,

heftige Regenfälle und Überschwemmungen, im walisischen Aberdaron fegten Orkanböen bis zu 174 km/h hinweg. Auch am

westlichen und zentralen Mittelmeer entluden sich ergiebige Niederschläge, extrem hohe Wellen trafen auf die europäische Atlantikküste.

Hintergrund der Sturmtiefserie, Großwetterlage und Entwicklung

Mit Beginn des nordhemisphärischen Winters und damit größer werdenden Temperaturgegensätzen zwischen den Tropen und der

Arktis intensivieren sich im Bereich der mittleren Breiten alljährlich die Starkwindbänder in der oberen Troposphäre (Polarfront-Jetstreams),

die bevorzugt in den Herbst- und Wintermonaten den Antrieb für die Entwicklung von kräftigen Sturm- und Orkantiefs liefern.

Die Starkwindbänder kommen in der Regel sehr variabel und mit gehäuften Maxima in prädestinierten Gebieten daher.

Neben dem asiatisch-pazifischen Raum ist auf der Nordhalbkugel der Nordatlantik zwischen der Ostküste der USA und Europa eine favourisierte

Region, wo sich starke horizontale

Temperaturgegensätze konzentrieren, die in der oberen Troposphäre einen Jetstream generieren. Besonders im linken

Auszug eines Jetstreammaximums (Jetstreaks) treten starke Höhendivergenzen auf, die den Luftdruck an der Erdoberfläche

rasch fallen und somit kräftige Winterstürme entstehen lassen können. Je stärker ein Jetstreak ausfällt, desto größer

ist die Höhendivergenz und das Potential für die Genese von Sturm- und Orkanzyklonen.

Der Winter 2013/2014 war über dem Nordatlantik und dem angrenzenden Westeuropa geprägt von einem überdurchschnittlich

starken nordatlantischen Jetstream und damit verbundener reger Tiefdrucktätigkeit. Reanalysen zeigen, dass über die Wintermonate hinweg

die mittleren Windgeschwindigkeiten des Nordatlantik-Jets gegenüber dem langjährigen Mittel um knapp ein Drittel stärker ausfielen.

Der Grund dafür liegt nach ersten

Analysen des Met Office

maßgeblich im pazifischen Raum. Überdurchschnittliche Konvektionstätigkeit und konvektive Regenfälle über dem Maritimen

Kontinent (Indonesischer Raum) und über dem Westpazifik stützten demnach einen mächtigen Höhenrücken über dem ostpazifischen

Raum sowie über Alaska und Nordwestamerika. Der Einfluss der starken Konvektion reichte bis zum nordpazifischen Jetstream,

wo Wellenstörungen generiert wurden, die sich ostwärts über Nordamerika fortpflanzten und bis zum Nordatlantik vorankamen.

Stromab des hiesigen Höhenrückens überdeckte als Pendant ein weit südwärts vorstoßender Langwellentrog weite Teile Kanadas, unter dem

sich die großen polaren Kaltluftreservoire süd- bis südostwärts verschoben und der Mitte und dem Osten der USA starke

Kältewellen brachten.

Damit verschärften sich über dem Nordatlantik die Temperaturgegensätze, die eine bestens ausgeprägte Frontalzone

aufrecht erhielten und ständig regenerierten. Ein starker Polarwirbel, also überdurchschnittlich starke Westwinde in der Stratosphäre,

trug dazu bei, dass auch der in der oberen Troposphäre anzutreffende Nordatlantik-Jet überdurchschnittlich lebhaft ausfiel.

|

500-hPa-Geopotential Höhenwetterkarten und Bodendruckanalysen |

Quellen: wetter3.de,

DWD / FU Berlin

|

|

|

|

|

|

|

| 07.02.2014, 00 UTC |

09.02.2014, 00 UTC |

10.02.2014, 00 UTC |

|

|

|

|

|

|

| 11.02.2014, 00 UTC |

13.02.2014, 00 UTC |

15.02.2014, 00 UTC |

Die Folge des außergewöhnlich starken und mit zahlreichen Wellenstörungen und Kurzwellentrögen durchzogenen Nordatlantik-Jets

war eine hohe Sturm- und Niederschlagsaktivität über Westeuropa und etwas abgeschwächt auch in Mitteleuropa und

in Südwesteuropa. Häufig stellte sich über dem europäischen Kontinent eine persistente winkelförmige Westlage ein, bei der etliche kräftige Tiefdruckgebiete

zunächst ostwärts vorankamen und anschließend der Höhenströmung folgend entweder Richtung Nordpolarmeer oder zum westlichen

Mittelmeer abbogen. Weiter im Osten hielt ein gut ausgeprägtes kontinentales Kältehoch gegen die Westströmung und verhinderte

in Ost-, Südost- oder auch in Nordeuropa weitgehend ein Durchgreifen der Tiefdrucksysteme. Am schwersten traf es über den gesamten

Winter hinweg die Britischen Inseln. Nach Orkan "Xaver"

und den Orkantiefs "Dirk" und "Erich"

im Dezember 2013 waren über Westeuropa auch im Januar und Februar 2014 zahlreiche kräftige Tiefdruckgebiete aktiv.

Von Anfang Dezember 2013 bis Mitte Februar 2014 streiften oder zogen insgesamt 21 Tiefdruckgebiete über die

Britischen Inseln hinweg, die einen Kerndruck von 960 hPa oder niedriger aufwiesen.

Außergewöhnlich nass fiel der Winter auf den Britischen Inseln aus, sehr viel Regen gab es auch in Galizien und in

Nordwestfrankreich. Gründe hierfür liegen einerseits am persistent leicht nach Süden deformierten Polarwirbel über dem amerikanisch-kanadischen Raum,

der den ohnehin ungewöhnlich weit nach Westen reichenden Nordatlantik-Jet weit im Süden verlaufen ließ, womit vermehrt feuchtwarme subtropische Luftmassen

in die Zirkulation der Tiefdruckgebiete einbezogen werden konnten. Andererseits lagen die Meeresoberflächentemperaturen im

subtropischen Nordatlantik über dem langjährigen Durchschnitt, was die Verdunstungsraten und den Wasserdampfgehalt der

Luft erhöhte. Der Süden und Osten Englands erlebte im Dezember und Januar die nasseste Periode von 2 Monaten

seit dem Jahr 1910. Allein im Januar regnete es beispielsweise in Charlwood (England) mit 273 mm 346 % der sonst

üblichen Monatssumme. Bis zum 10. Februar 2014 erreichte Wales im Flächenmittel einen rekordverdächtigen Winterniederschlag

von 619 mm. Die nassesten Wintermonate ereigneten sich in den Jahren 1994/1995, als in derselben Region von Anfang

Dezember bis Ende Februar 684 mm fielen. Gemittelt über das gesamte Vereinigte Königreich gab es in diesem Winter bis zum 10.02.

429 mm Niederschlag. Der rekordnasse Winter geht auch hier auf die Jahre 1994/1995 zurück, als im Flächenmittel 485 mm

registriert wurden. Viele Regionen Großbritanniens, besonders nach Süden hin, kämpfen in diesem Winter mit anhaltenden

Überschwemmungen, zahlreiche Orte mussten evakuiert werden, in Tausenden Haushalten fiel der Strom aus.

|

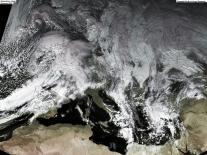

VIS-Satellitenbilder der Stürme im Februar 2014 jeweils um 12 UTC |

Quelle: EUMETSAT / F. Valk |

|

|

|

| 07.02.2014, "Ruth" & "Qumaira" |

09.02.2014, "Stephanie" & "Ruth" |

10.02.2014, "Stephanie" |

|

|

|

| 12.02.2014, "Tini" |

13.02.2014, "Tini II" |

14.02.2014, "Ulla" |

In der ersten Februarhälfte setzte sich die sehr windige und wechselhafte Witterung über der Westhälfte Europas fort und gipfelte

in einer erneuten Sturmtiefserie, die in vielen Regionen weitere Schäden verursachte. Nach sehr windigen Vortagen auf den Britischen Inseln

erreichte am 06.02. das Sturmtief "Qumaira" als Shapiro-Keyser-Zyklone den Golf von Biskaya. An der Südflanke des langgestreckten

Tiefdruckkerns entwickelte sich ein kleinräumiges Sturmfeld, das im Laufe des 07.02. über Nordfrankreich, Belgien und

Nordwestdeutschland hinwegzog. Der Flughafen Charles de Gaulle in Paris maß orkanartige Böen bis zu 111 km/h, in Deutschland

gab es im Flachland schwere Sturmböen, so in Friesoythe-Altenoythe in Niedersachsen mit 97 km/h oder am Düsseldorfer

Flughafen mit 94 km/h. Mit einsetzendem Druckfall nördlich der Alpen und auflebender südwestlicher Höhenströmung

setzte in den Alpen einmal mehr in diesem Winterhalbjahr Föhnsturm ein, der auf dem Jungfraujoch Böen bis 159 km/h

brachte und sich örtlich bis in die Föhntäler durchsetzte, beispielsweise in Altdorf mit einer Spitzenböe von 119 km/h.

Einen Tag später entwickelte sich am 08.02. über dem Ostatlantik bereits das nächste hiesige Orkantief namens "Ruth",

das in Großbritannien und auf den zentraleuropäischen Mittelgebirgsgipfeln einzelne Orkanböen brachte, vor allem aber entlang der

Atlantikküste mit bis zu 15 Meter hohen Wellen und mit Spitzenböen bis zu 166 km/h in Estaca de Bares an der nordspanischen

Küste aufwartete. An den Küsten gab es mit "Ruth" nach zahlreichen vorangegangenen Sturmtiefs erneut teilweise schwere Erosionsschäden und Überschwemmungen.

|

1-h-Regen Ligurien

10.02., © ARPAL |

Vom 09. bis 11.02. entwickelte sich auf einer südlicheren Zugbahn das Tief "Stephanie", das nach

"Qumaira" als zweite Shapiro-Keyser-Zyklone der Sturmtiefserie daherkam und heftige Wettererscheinungen auf der Iberischen Halbinsel

sowie nachfolgend im westlichen und zentralen Mittelmeerraum auslöste. "Stephanie" zapfte auf ihrer Vorderseite energiereiche und

feuchte Subtropenluft an, in der sich über Portugal und Spanien teilweise kräftige Gewitter entwickelten. Mit

einem durchschwenkenden Rückseitensturm und mit örtlicher Verstärkung durch konvektive Böen, gab es im spanischen Binnenland

orkanartige Windböen, in exponierten Lagen und an den Küsten teilweise auch Orkanböen. Machichaco in der Provinz

Bizkaia registrierte eine Orkanböe von 143 km/h gefolgt von Láujar de Andarax in der Provinz Almería mit 131 km/h. Kräftige Regenfälle

und Gewitter brachten in Grazalema in der Provinz Cadiz innerhalb 24 Stunden 192 mm, in El Bosque waren es 75 mm.

Über dem westlichen Mittelmeerraum angekommen sorgte das Tief mit einem breiten südwestlichen Zustrom feuchtmilder Luft

für ergiebige Regenfälle in Ligurien, in der Toskana und weiter nordöstlich in Kroatien, in Slowenien und

im Süden Österreichs. Über der Adria und an den Dinariden wurden die Regenfälle durch Labilisierung und orographische

Hebung mit Gewittern verstärkt. Karbolag in Kroatien meldete eine 48-stündige Niederschlagsmenge von 175 mm, Pag

maß 127 mm. Oberhalb etwa 1000 m kamen in den Südostalpen nach den vorangegangenen

Starkniederschlägen

weitere 30 bis 80 cm Neuschnee hinzu. Im Bergland Südösterreichs, Sloweniens, Nordostitaliens und Kroatiens wuchs die

Gesamtschneehöhe örtlich auf rund 5 Meter an. Am 10.02. kam an "Stephanies" Vorderseite in den Alpen erneut Föhnsturm auf, dieses Mal mit

Schwerpunkt in Österreich, wo der Patscherkofel eine Spitzenböe von 166 km/h erreichte. In diesem Winter maß der

für Föhn bekannte 2246 Meter hohe Berg bis Mitte Februar bereits an 29 Tagen Spitzenböen über 100 km/h. Während

eines durchschnittlichen Winters treten dort lediglich nur 11 solche Tage auf.

|

Spitzenböen [km/h]

GB, 12.02., 16 UTC |

Einer der kräftigsten Orkanwirbel dieses Winters bildete sich zum 12.02. über dem Ostatlantik, als

"Tini" mit weiteren ergiebigen Regenfällen und schweren Orkanböen über Irland und Großbritannien hinwegzog.

Shap Cumbria bekam 46 mm Regen ab, in Bainbridge waren es 41 mm. Besonders südlich des Tiefkerns generierten

große Luftdruckgegensätze ein starkes Sturmfeld, in dem der Radiosondenaufstieg über Valentia (IRL) 850-hPa-Mittelwinde

von 90 kt (167 km/h) zeigte. Aberdaron an der walisischen Küste verbuchte bei Mittelwinden in Orkanstärke

eine Spitzenböe von 174 km/h, Mumbles Head und Shannon Airport in Irland kamen jeweils auf 154 km/h.

Mit 3-stündigen Drucktendenzen von -17,2 hPa und +15,8 hPa im irischen Mace Head liegt "Tini" etwa gleichauf mit

"Xaver" oder auch mit

"Christian". Am 13.02.

konnte sich unter einem kräftigen Jetstream am Südrand von "Tini" das Randtief "Tini II" entwickeln, das seinen Weg von

Zentralfrankreich bis nach Mitteldeutschland fand. Südlich des Tiefkerns frischte der Wind nach vorangegangenen Regenfällen

im Bereich anschließend eingeflossener labiler Kaltluft stürmisch auf. Im Schweizer Jura gab es auf dem Chasseral Orkanböen bis zu 154 km/h,

im Flachland erreichte der Wind in Böen Sturmstärke, so beispielsweise in Rheinstetten bei Karlsruhe mit 86 km/h.

Vor einer durchgreifenden Wetterberuhigung in Westeuropa setzte am 14. und 15.02. das Orkantief "Ulla" den

Schlusspunkt der Sturmtiefserie. Mit einem Kerndruck unter 960 hPa sorgte "Ulla" in Nordwestfrankreich und im

Süden Großbritanniens für einzelne Orkanböen. Am heftigsten fiel der Sturm in der Bretagne aus, wo in Camaret 9 Stunden

lang durchgängig mittlere Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke und Spitzenböen bis zu 179 km/h gemessen wurden. Orkanböen

gab es auch in Nordspanien in Estaca de Bares mit 169 km/h oder im etwas geschützteren bretonischen Brest-Guipavas mit 132 km/h, wo mit "Ulla"

ein neuer absoluter Windrekord aufgestellt werden konnte. Auf der Tiefvorderseite gelangte mit südwestlichen Winden

sehr milde Luft nach Mitteleuropa, die in Süddeutschland einige Dekadenrekorde der Höchsttemperatur möglich machte. Am

15.02. übertrafen die bayerischen Wetterstationen in Straubing (13,9 °C), München-Flughafen (16,8 °C), Kempten (17,6 °C),

Oberstdorf (17,3 °C) und auf dem Hohenpeißenberg (17,9 °C) ihre bisherigen Bestmarken.

Spitzenböen Spanien/"Stephanie" (links, 09./10.02.), Britische Inseln/"Tini" (Mitte, 12.02.), Frankreich/"Ulla" (rechts, 14.02.)

Datenquellen: DWD,

Met Office,

AEMET,

Infoclimat |

| Ort Spanien |

Windböe |

Machichaco (Bizkaia)

Láujar de Andarax (Almería)

Garrucha, Puerto (Almería)

Puerto Alto del León Madrid

Lekeitio (Bizkaia)

Villadepera (Zamora)

|

143 km/h

131 km/h

127 km/h

125 km/h

124 km/h

118 km/h

|

|

| Ort Britische Inseln |

Windböe |

Aberdaron (GB)

Shannon Airport (IRL)

Mumbles Head (GB)

Capel Curig (GB)

Aberporth (GB)

Cork Airport (IRL)

|

174 km/h

154 km/h

154 km/h

150 km/h

141 km/h

130 km/h

|

|

| Ort Frankreich |

Windböe |

Camaret - Pointe du Toulinguet

Barfleur

Ouessant

Plovan

Landivisiau

Brest-Guipavas

|

179 km/h

156 km/h

152 km/h

143 km/h

133 km/h

132 km/h

|

|

48-h-Niederschlagssummen Kroatien bis 12.02., 6 UTC (links),

Britische Inseln während "Tini" (Mitte, 12.02.),

Britische Inseln im Winter 2013/2014 (01.12.13-10.02.14) (rechts)

Datenquellen: DHMZ,

Met Office

|

| Ort Kroatien |

RR |

Karbolag

Pag

Delnice

Gospic

Otocac

Zavizan

|

175 mm

127 mm

110 mm

100 mm

87 mm

84 mm

|

|

| Ort GB |

RR |

Shap Cumbria

Bainbridge

Ballypatrick

Capel Curig

Banagher

Bala Gwynedd

|

46 mm

41 mm

39 mm

37 mm

36 mm

33 mm

|

|

| GB Winter 2013/2014 |

RR |

England

Wales

Schottland

Nordirland

UK

|

328 mm

619 mm

559 mm

360 mm

429 mm

|

|

Text: DK

18. Februar 2014

|