Ergiebige Dauerregenfälle an der Ostseite eines quasistationären Höhentiefs über dem nahen Südosteuropa führten

Ende Mai und Anfang Juni 2013 zu Überschwemmungen und teilweise katastrophalem Hochwasser im nördlichen Alpenraum,

in Tschechien und im Süden und Osten Deutschlands. Regenmengen bis zu 400 mm binnen 4 Tagen am Alpennordrand verursachten

an der Donau eine Jahrhundertflut. In den neuen Bundesländern führte die Saale ein Jahrhunderthochwasser. Abschnittsweise war

die Situation an Elbe und Vereinigter Mulde kritischer als beim großen Elbehochwasser 2002.

GROSSWETTERLAGE UND EINORDNUNG

Vom 30.05. bis 03.06.2013 gingen über Südostdeutschland, Tschechien,

Nordösterreich und der Nordostschweiz ergiebige Starkregenfälle nieder und verursachten an vielen Flüssen starkes Hochwasser.

In Deutschland waren besonders die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern,

in Österreich vor allem der Vorarlberg, Nordtirol, das Salzburger Land und Oberösterreich betroffen.

In Bayern führte die Donau, in Sachsen-Anhalt die Saale ein Jahrhunderthochwasser. Verantwortlich für die heftigen Niederschläge

war ein nur zögerlich ostwärts propagierendes Cut-Off-Höhentief über dem europäischen Kontinent, das auf seiner Ostseite beständig

feuchtlabile Luft subtropischen Ursprungs in weitem Bogen über Nordosteuropa bis nach Mitteleuropa führte. Mehrere, um den

abgeschnürten Höhentrog kreisende Kurzwellentröge leiteten über dem nahen Südost- und Osteuropa wiederholt Zyklogenesen ein.

Dort etablierte sich tiefer Luftdruck, während im Verlauf des Starkregenereignisses von

Westen her mit einem heranrückenden Hoch Druckanstieg erfolgte. Damit baute sich über Mitteleuropa eine starke Nordströmung auf,

in der gebietsweise stürmische Böen oder Sturmböen auftraten. Da das Erdreich durch die Niederschläge stark aufgeweicht war,

sorgten bereits Sturmböen für etliche umgestürzte Bäume. Mit dem kräftigen Nordwind stellten sich besonders in den Luvlagen der

Mittelgebirge und der Nordalpen ergiebige Stauniederschläge ein. Dies war am Erzgebirge, am Thüringer Wald, am Fichtelgebirge,

an Fränkischer und Schwäbischer Alb, am Schwarzwald und an den Nordalpen der Fall. Zusätzlich waren die Niederschläge in der

feuchtlabilen Luftmasse konvektiv verstärkt, besonders in Ostdeutschland zeitweise auch gewittrig.

In den Alpen lag die Schneefallgrenze im Zeitraum der stärksten Niederschläge zwischen 1700 und 2200 Meter, so dass

in den hohen Lagen zumindest ein Teil der Niederschläge als Schnee gebunden wurde. In Stützengrün-Hundshübel in Sachsen

regnete es bis 03.06., 6 UTC in 96 Stunden 224 mm, in Burladingen-Hausen auf der Schwäbischen Alb waren es 159 mm.

Spitzenreiter war Aschau-Stein am Bayerischen Alpenrand mit 405 mm in nur 4 Tagen (weitere Niederschlagssummen

siehe Chronologie).

Die erste Tiefdruckentwicklung startete ab dem 29.05., als über dem nördlichen Balkan Tief "Frederik" entstand, das

unter Verstärkung zum 31.05. nach Nordtschechien geführt wurde. Vor allem von Osteuropa und Polen her

einsetzende Warmluftadvektion führte zu kräftigen Niederschlägen, die sich über Südostdeutschland ausbreiteten.

Danach verlagerte sich das Tief an den dazugehörigen Kurzwellentrog gekoppelt wieder nach Süden und dissipierte am 02.06. über dem Alpenraum.

Gleichzeitig trat das nächste Tiefdruckgebiet "Günther" in Erscheinung, das seine Existenz einem weiteren Kurzwellentrog

verdankte und am 01.06. über Polen analysiert wurde. "Günther" schlug auf der Nordseite des Höhentiefs eine westliche bis

südwestliche Zugbahn ein, führte analog zu "Frederik" die herumgeholte feuchtwarme Luft auf seiner Rückseite südwärts und

hielt damit das Herbeiführen niederschlagsträchtiger Luftmassen aufrecht. Erst als "Günther" zum 03.06.

nach Osteuropa abzog und sich abschwächte ließen die ergiebigen Regenfälle in Mitteleuropa und im Nordalpenraum nach

(detaillierterer Wetterablauf siehe Chronik).

Alternativ kann die wiederholte Entwicklung mehrerer Bodentiefdruckgebiete im Bereich des abgeschnürten Höhentroges mit Hilfe der potentiellen

Vorticity beschrieben werden. Die potentielle Vorticity (PV) ist eine meteorologische Größe, die thermodynamische Prozesse mit

dynamischen Vorgängen in der Troposphäre verknüpft. Zu Beginn des Starkregenereignisses herrschten im Zentrum des Höhentiefs

im 500-hPa-Niveau (etwa 5.5 Kilometer Höhe) Temperaturen zwischen -22 und -25 °C, ein für Ende Mai in diesen Breitenkreisen

außergewöhnlich tiefer Temperaturbereich. Die Höhenkaltluft begünstigte starke Konvektion, welche in der mittleren

Troposphäre zu verstärkter Freisetzung latenter Wärme führte. Dabei entstand in der Höhe eine positive PV-Anomalie, die am Boden die

Entwicklung von Tiefdruckgebieten begünstigte.

Bereits vor den Starkregenfällen waren die Bedingungen für Hochwasser in Mitteleuropa günstig. Im Mai

häuften sich über Europa Cut-Off-Tiefs, die lange Zeit relativ ortsfest verweilten und überdurchschnittlich viel Regen

brachten. Der Monat fiel in Deutschland im bundesweiten Flächenmittel mit 178 % der langjährigen

Niederschlagssumme deutlich zu nass aus. Insgesamt war der Mai 2013 der zweitnasseste seit 1881. Thüringen verbuchte

mit einer flächengemittelten Monatssumme von 180 mm sogar einen neuen Monatsrekord. Daher waren die Böden weitgehend

gesättigt und die Flüsse führten bereits viel Wasser. Der abgeschnürte Höhentrog am Monatsende und Anfang Juni, welcher für das starke Hochwasser

verantwortlich war, sollte das vorläufig letzte Cut-Off-Tief in der Reihe der Abtropfvorgänge sein. Somit war die

Großwetterlage als "Trog/Mitteleuropa" einzustufen und nicht als klassische Vb-Wetterlage, bei der Tiefdruckgebiete vom Ligurischen Meer

über die Ostalpen bis zum Baltikum ziehen und häufig schadenträchtige Hochwasserlagen in Mitteleuropa auslösen.

Höhen- und Bodenwetterkarten zur Großwetterlage

500-hPa-Geopotential/Bodendruck, 850-hPa-Temperatur, 850-hPa-Pseudopotentielle Temperatur, Bodendruckanalysen

Quellen: wetter3.de,

DWD / FU Berlin |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 30.05.2013, 00 UTC |

31.05.2013, 00 UTC |

01.06.2013, 00 UTC |

02.06.2013, 00 UTC |

03.06.2013, 00 UTC |

Satellitenbilder

|

VIS-Satellitenbilder |

Quelle: B.J. Burton |

|

|

|

|

|

| 30.05.2013, 12 UTC |

31.05.2013, 12 UTC |

01.06.2013, 12 UTC |

02.06.2013, 12 UTC |

03.06.2013, 12 UTC |

Niederschlagsradarbilder

|

Niederschlagsradarbilder Deutschland und Umgebung |

Quelle: DWD |

|

|

|

|

| 30.05.2013 |

|

|

|

|

| 31.05.2013 |

|

|

|

|

| 01.06.2013 |

|

|

|

|

| 02.06.2013 |

|

|

|

|

| 03.06.2013 |

Vergleich mit früheren Hochwasserereignissen

Brennpunkt der Hochwasserlage 2013 waren Bayern sowie Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Zurückliegende

markante Hochwasserereignisse in diesen Gebieten gehen in Ostdeutschland auf das Elbehochwasser 2002, in Bayern

auf das Alpenhochwasser 2005 zurück. Beide Hochwasser waren einer Vb-Wetterlage geschuldet. Beim Elbehochwasser 2002 lag

der Niederschlagsschwerpunkt mehr im zentralen und östlichen

Erzgebirge und auch in Tschechien. Damals wurden in Zinnwald-Georgenfeld binnen 24 Stunden 312 mm gemessen - bis heute

die deutschlandweit höchste gemessene Tagesniederschlagssumme. In 4 Tagen summierte sich dort der Regen sogar auf 407 mm.

2013 fiel der meiste Regen weiter westlich entlang des Thüringer Waldes und des Westerzgebirges. Spitzenreiter war der Ort Stützengrün-Hundshübel in Westsachsen

mit einer 96-stündigen Niederschlagssumme von 224 mm, verglichen mit den 407 mm weitaus weniger, allerdings verliefen

dort die Wochen vor dem Starkregenereignis überdurchschnittlich nass. Dadurch stiegen die

Pegel an einigen Flüssen in Westsachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt (z.B. an der Saale) höher als im Jahr 2002.

An der Vereinigten Mulde war die Situation abschnittsweise auch kritischer als beim großen Elbehochwasser 2002.

Dagegen konnten in Sachsen entlang der Elbe die Pegelstände von 2002 nicht erreicht werden, da der Wassereintrag

aus Tschechien und aus dem östlichen Erzgebirge geringer ausfiel. Verglichen mit 2002 registrierte Zinnwald-Georgenfeld

nur eine verhaltene 4-tägige Niederschlagssumme von 154 mm.

In Bayern ereignete sich das letzte große Hochwasser im August 2005. Verglichen mit 2013 lag damals der Schwerpunkt weiter westlich

von der Ostschweiz bis zum Inntal und nicht vom Karwendel bis ins Salzburger Land. Daher fiel 2005 der 96-h-Niederschlag in

Balderschwang mit 260 mm höher, an den weiter östlich gelegenen Stationen Kreuth-Glashütte und Aschau-Stein dagegen

deutlich niedriger aus. Vor allem Iller und Lech und auch der Oberlauf des Inn führten damals mehr Wasser.

Im Juli 1954 führte ein noch markanteres Niederschlagsereignis zu einem weiteren starken Hochwasser, vor allem an der Donau. Damals regnete

es in Aschau-Stein binnen 4 Tage 487 mm, mehr als 2013 mit 407 mm. Dieses Starkregenereignis hat maßgeblich

zur deutschlandweit höchsten monatlichen Niederschlagssumme von 777 mm beigetragen, die einmal im Juli 1954 in Aschau-Stein

und ein zweites Mal in Oberreute (BY) im Mai 1933 beobachtet wurde.

Vergleich der 96-h-Niederschlagssummen vom Hochwasser 2013 mit früheren markanten Hochwasser

im Jahr 2002 (Elbe) sowie im Jahr 2005 und 1954 (Alpen/Donau) an ausgewählten Stationen

Datenquelle: DWD |

| Ort |

Jahr/Zeitraum |

RR |

Vergleich |

RR |

Vergleich |

RR |

Donaueinzugsgebiet:

Aschau-Stein (BY)

Kreuth-Glashütte (BY)

Balderschwang (BY)

Elbeeinzugsgebiet:

Zinnwald-Georgenfeld (SN)

Dippoldiswalde-Reinberg (SN)

Stützengrün-Hundshübel (SN) |

2013

30.05.-03.06., 6 UTC

30.05.-03.06., 6 UTC

30.05.-03.06., 6 UTC

2013

30.05.-03.06., 6 UTC

30.05.-03.06., 6 UTC

30.05.-03.06., 6 UTC |

405 mm

373 mm

203 mm

154 mm

145 mm

224 mm |

2005

20.08.-24.08., 6 UTC

20.08.-24.08., 6 UTC

20.08.-24.08., 6 UTC

2002

11.08.-15.08., 6 UTC

11.08.-15.08., 6 UTC

10.08.-14.08., 6 UTC |

120 mm

221 mm

260 mm

407 mm

240 mm

175 mm |

1954

07.07.-11.07., 6 UTC

07.07.-11.07., 6 UTC

07.07.-11.07., 6 UTC

|

487 mm

258 mm

136 mm

|

|

|

500-hPa-Geopotential/Bodendruck |

Quelle: wetter3.de |

|

|

| Situation am 13.08.2002 |

Situation am 23.08.2005 |

CHRONOLOGIE DES EREIGNISSES (zum Ereignis begleitend täglich erstellte Texte)

Freitag, 31. Mai 2013, 18:00 MESZ

Ende Mai 2013 ist die synoptische Situation über Europa geprägt von einem quasistationären und kräftigen

Höhentief über dem Ostalpenraum und dem nahen Südosteuropa. In dessen Zentrum werden im 500-hPa-Niveau

(etwa 5,5 Kilometer Höhe) zwischen -22 und -25 °C erreicht, ein für Ende Mai in diesen Breitenkreisen

außergewöhnlich tiefer Temperaturbereich. Ein korrespondierendes Bodentief konnte zum Nachmittag des 31.05.

mit recht kräftigem Kern unter 1000 hPa über Tschechien ausgemacht werden. Entgegen dem Uhrzeigersinn (auf der Nordhalbkugel zyklonal)

wird um das Höhen- und Bodentief beständig feuchte Warmluft subtropischen Ursprungs von Südosteuropa in weitem Bogen über Nordosteuropa bis

nach Mitteleuropa geführt. Mitteleuropa und der Alpenraum liegt rückseitig der Drucksysteme in einer kräftigen Nord- bis Nordostströmung.

Vorderseitig eingelagerter Kurzwellentröge entstehen unter Hebungsprozessen wiederholt Tiefdruckgebiete und dazugehörige Frontensysteme

mit ausgedehnten und ergiebigen Niederschlagsgebieten, die besonders die Südosthälfte Deutschlands und die angrenzenden Nachbarländer erfassen.

Nach Osten hin fallen diese in der eingebundenen Warmluft häufig gewittrig aus, Richtung

Westen und Süden überwiegen stratiforme, aber nicht selten konvektiv verstärkte Regenfälle. Mit der

nördlichen Anströmung treten vor allem an den quer zur Strömung ausgerichteten Mittel- und Hochgebirgen orographische Staueffekte

auf, die zur Verstärkung der Niederschlagsintensität führen. Dies ist besonders am Erzgebirge, am Thüringer Wald, am Fichtelgebirge, an Fränkischer und

Schwäbischer Alb, am Schwarzwald und an den Nordalpen der Fall.

| Top-10 der 24-h-Regenmengen Deutschland, 30.05.-31.05.2013, 06 UTC |

| Aschau-Stein (BY) | 70,8 mm |

| Obere Firstalm/Schlierseer Berge (BY) | 57,4 mm |

| Bobeck (TH) | 57,2 mm |

| Stuetzengruen-Hundshuebel (SN) | 56,2 mm |

| Neuhaus am Rennweg (TH) | 49,3 mm |

| Carlsfeld (SN) | 47,9 mm |

| Marktschellenberg (BY) | 47,1 mm |

| Frankenberg-Altenhain (SN) | 47,1 mm |

| Reit im Winkl (BY) | 45,1 mm |

| Langenwetzendorf-Goettendorf (TH) | 45,1 mm |

|

|

6-h-RR [mm] bis 31.05., 12 UTC

Quelle: DWD Ninjo |

|

Bis zum Nachmittag des 31.05. kamen über Südostdeutschland bereits beträchtliche Regenmengen zusammen. In Sachsen, Thüringen,

Bayern und Baden-Württemberg fielen verbreitet über 40 mm, in der Spitze auch über 70 mm (Aschau-Stein/BY).

Vielerorts ist das Erdreich mit Wasser vollständig gesättigt und kann weitere Regenfälle nur noch sehr schlecht oder

garnicht mehr aufnehmen. Die Folge sind hohe oberflächige Abflüsse und massive Wassereinträge in die Bäche, Flüsse und

später auch in die großen Ströme wie Elbe, Rhein oder Donau. Zur Stunde führen in Baden-Württemberg vor allem die

Neckarzuflüsse und die Tauber 2-jähriges, örtlich auch 10-jähriges Hochwasser (z.B. die Lauter bei Wendlingen). Auch

an einigen Schwarzwaldflüssen melden die Pegel 2-jähriges Hochwasser. In Bayern ist der Norden betroffen an den Oberläufen

des Mains und an den Zuflüssen der Regnitz und Pegnitz. Sachsen meldet an Mulde und Elster hohe Pegelstände, in Thüringen

führen Saale, Werra, Unstrut und Ilm Hochwasser. Die nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick zur aktuellen Lage.

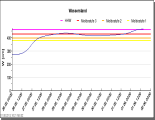

Niederschlagssummen Deutschland, Bundesländer und ausgewählte Stationen

|

|

|

|

Baiersbronn-Ruhestein (BW)

Quelle: HVZ

|

Oberstenfeld-Prevorst (BW)

Quelle: HVZ

|

Colmberg-Binzwangen (BY)

Quelle: HND

|

Aschau-Stein (BY)

Quelle: HND

|

Kritische Flusspegel (Auswahl) in Südostdeutschland

|

|

|

Erfurt-Möbisburg (TH), Gera

Quelle: TLUG

|

Golzern (SN), Vereinigte Mulde

Quelle: Sachsen Wasserwirtschaft

|

Bockenfeld (BW), Tauber

Quelle: HVZ

|

|

|

|

Schorndorf (BW), Rems

Quelle: HVZ

|

Emskirchen (BY), Aurach

Quelle: HND

|

Erlangen (BY), Schwabach

Quelle: HND

|

Prognosen für die Folgetage

Aktuell (18:00 MESZ) liegt ein weiteres Starkregenband von Brandenburg über Sachsen-Anhalt und Thüringen bis

zum Alpenrand quer über Deutschland. Darin eingelagert sind nach Nordosten hin einzelne kräftige Gewitter mit

stündlichen Niederschlagssummen über 10 mm. Auch über Oberbayern hat es sich in einer Linie Donau-München-Karwendel

eingeregnet mit Stundensummen zwischen 6 und 10 mm. Bis Sonntagmorgen werden in der Südosthälfte weitere ergiebige Regenfälle

erwartet. Der Schwerpunkt wird erneut in einem Streifen vom Thüringer Wald und Erzgebirge bis zum Bayerischen Alpenrand verlaufen.

Prognostizierte Niederschlagssummen ausgewählter Modelle sind in den angehängten Grafiken zu finden.

Detaillierte Warnungen erfolgen im

Warnlagetext.

Bilder

Weitere Informationen:

Aktuelles Niederschlagsradar

Stündliche Wettermeldungen

Aktuelle Pegelstände (Hochwasserzentralen)

Samstag, 01. Juni 2013, 17:30 MESZ

Am Spätnachmittag und Abend des 31.05. zogen von Osten und Nordosten her mit einem neuen Kurzwellentrog und

zugehörigem Bodentief wiederum kräftige Regenfälle auf, die sich während der Nacht und am 01.06. weiter Richtung

Südwesten bis nach Baden-Württemberg und in die Nordschweiz ausbreiteten. Über Ostdeutschland waren anfangs

noch kräftige Gewitter mit dabei, weiter nach Südwesten blieb es bei gewitterfreien, aber dennoch

konvektiv verstärkten Niederschlägen. Bis Samstagmorgen kamen in einem Streifen von Thüringen und vom Harz

bis nach Baden-Württemberg und Südwestbayern ergiebige Niederschlagssummen zustande. Verbreitet regnete

es in diesen Gebieten 20 bis 30 mm, mit orographischer Unterstützung an Harz, Thüringer Wald, Rhön,

Odenwald, Pfälzer Wald, Schwarzwald, Schwäbischer Alb, Oberschwaben, Oberbayern, Schweizer Alpen und

am Bayerischen Alpenrand auch bedeutend mehr. Auf dem Säntis in den Appenzeller Alpen reichte es für eine

24-stündige Niederschlagssumme von knapp 130 mm, aber auch sonst konnten rund 40 und 70 mm an Regen

gemessen werden. Am Vormittag hielt der kräftige Dauerregen vor allem nach Südwesten hin Richtung

Baden-Württemberg weiter an, bevor sich das Regenband mit den ergiebigsten Niederschlägen im Tagesverlauf zögerlich ostwärts

verlagerte und gegen Nachmittag und Abend wiederum Sachsen, große Teile Bayerns und Tschechiens, den Osten Baden-Württembergs

sowie den gesamten Alpennordrand von der Ostschweiz bis ins Berchtesgadener Land vereinnahmte. Aktuell (17:30 MESZ)

regnet es am ergiebigsten in Südbayern mit stündlichen Niederschlagsmengen zwischen 5 und 13 mm. Allein die

3-stündige Niederschlagssumme bis 01.06., 17 MESZ fiel im Raum Bad Tölz in Kreuth-Glashütte oder in Jachenau-Tannern

mit 28 mm bzw. 26 mm üppig aus. Besonders am Alpennordrand muss bis Montagmorgen mit heftigen Starkregenfällen

gerechnet werden. Mehr dazu im

Warnlagetext.

Die ergiebigen Niederschläge verschärften bis zum Nachmittag des 01.06. die Hochwasserlage vor allem in Westthüringen,

Osthessen und in Baden-Württemberg. Die Werra führt am Pegel Heldra mit einem Stand von

aktuell 463 cm Rekordhochwasser. Auch die Saale, Ilm und Unstrut schwellen zur Stunde weiter an.

An vielen Pegeln wird dort die höchste Alarmstufe 3 überschritten. In Sachsen sind die Weiße Elster sowie Flüsse

im Zittauer Gebirge betroffen. In Nordbayern ist besonders die Altmühl stark angestiegen. Auch sonst führen die

Pegnitz, Regnitz, die Zuflüsse und der Oberlauf des Mains viel Wasser. Erste Pegel in Südbayern reagieren auf

die dort eingesetzten Starkniederschläge, besonders in Bayrisch Schwaben, aber auch entlang der Isar und der Donau.

In Baden-Württemberg führen etliche Flüsse 2-jähriges oder gar 10-jähriges Hochwasser, z.B. Neckar, Dreisam, Schussen,

Eschach, Fils, Lauter, Kocher, Jagst, Tauber, Bühlot oder die Oos. Die Starzel auf der Schwäbischen Alb steuert auf

ein 50-jähriges Hochwasser zu. Erst im Jahr 2008 gab es dort aufgrund stationärer Gewitter verheerende Überschwemmungen.

Auch die Pfinz bei Berghausen zwischen Nordschwarzwald und Kraichgau führt zur Stunde 50-jähriges Hochwasser. Zeitverzögert

werden die Pegel am Oberrhein weiter ansteigen. Mit bereits von Westen her einsetzender Wetterberuhigung gehen

die Pegel aber in Baden-Württemberg ab heute Abend zunächst an den kleinen, ab Morgen auch an den mittelgroßen Flüssen langsam zurück.

Niederschlagssummen Mitteleuropa (ME), Bundesländer BRD und ausgewählte Stationen

| Top-20 der 24-h-Regenmengen ME, 31.05.-01.06., 06 UTC |

| Saentis (CH) | 129,7 mm |

| Muenstertal (BW) | 93,3 mm |

| Malsburg-Marzell (BW) | 81,4 mm |

| Klippeneck (BW) | 80,9 mm |

| Burladingen-Hausen (BW) | 72,9 mm |

| Jachenau-Tannern (BY) | 72,7 mm |

| Albstadt-Badkap (BW) | 72,0 mm |

| Feldberg/Schwarzwald (BW) | 69,8 mm |

| Balderschwang (BY) | 67,0 mm |

| Kreuth-Glashuette (BY) | 66,3 mm |

|

| Top-20 (Fortsetzung) |

| Sonnenbuehl-Genkingen (BW) | 65,4 mm |

| Gaggenau-Bad Rotenfels (BW) | 64,7 mm |

| Stoetten (BW) | 62,8 mm |

| Sigmarszell-Zeisertsweiler (BW) | 61,2 mm |

| Deggenhausertal-Azenweiler (BW) | 60,9 mm |

| St. Gallen (CH) | 59,2 mm |

| Schoenberg/Niederbayern (BY) | 59,0 mm |

| Aschau-Stein (BY) | 58,9 mm |

| Westerheim (BW) | 58,6 mm |

| Achern-Fautenbach (BW) | 57,5 mm |

|

|

| 24-h-Niederschlag bis 01.06., 06 UTC,

Quelle: DWD JavaMAP

|

|

|

|

|

Jachenau-Tannern (BY)

Quelle: HND

|

Schoppernau, Vorarlberg (A)

Quelle: HND

|

Klippeneck (BW)

Quelle: HVZ

|

Malsch (BW)

Quelle: HVZ

|

Kritische Flusspegel (Auswahl) in Südostdeutschland

|

|

|

|

Kleindalzig (SN), Weiße Elster

Quelle: Sachsen Wasserwirtschaft

|

Berghausen (BW), Pfinz

Quelle: HVZ

| Bad Mergentheim (BW), Tauber

Quelle: HVZ

| Plochingen (BW), Neckar

Quelle: HVZ

|

|

|

|

|

Landshut (BY), Isar

Quelle: HND

|

Thann (BY), Altmühl

Quelle: HND

|

Heldra (HE), Werra

Quelle: HLUG

|

Rudolstadt (TH), Saale

Quelle: TLUG

|

|

| Pegelvorhersage Rhein bei Karlsruhe-Maxau (BW),

Quelle: HVZ

|

Bilder

|

|

Raum Chemnitz, Auerswalde (SN), 31.05.

© twitter/KrenDavid

|

Neckar bei Mannheim (BW), 01.06.

© Timo Böhm

|

|

|

| Baden-Baden (BW), Oos, 10-jähriges Hochwasser, 01.06., 15:00 MESZ,

© Daniel Köbele

|

Weitere Informationen:

Warnlagetext

Aktuelles Niederschlagsradar

Stündliche Wettermeldungen

Aktuelle Pegelstände (Hochwasserzentralen)

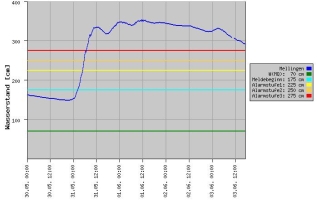

Sonntag, 02. Juni 2013, 14:00 MESZ

Mit der zögerlichen Ostwärtsverlagerung des Höhentiefs wanderte auch das Gebiet der ergiebigen Dauerregenfälle zum

01. und 02.06. in die Osthälfte Deutschlands, nach Tschechien und nach Nordösterreich. Bis Sonntagmorgen kamen

besonders am Westerzgebirge, am Bayerischen Wald, im Nordstau der Bayerischen, Tiroler und Salzburger Alpen und in

Oberösterreich extreme Regenmengen zusammen. Einen Überblick und Zwischenstand der Lage geben die Tabelle,

Niederschlagskarten und -grafiken sowie Niederschlagssummenkurven ausgewählter Wetterstationen.

Zur Stunde halten die kräftigen Regenfälle über der Osthälfte Deutschlands weiter an, vor allem in den Luvlagen von

Westerzgebirge und Bayerischem Alpenrand. Dort werden stündliche Niederschlagssummen zwischen 3 und 9 mm gemessen.

Bis Montagmorgen muss in den betroffenen Gebieten mit der Fortdauer des sehr nassen Wetters gerechnet werden

(siehe auch Warnlagetext). Die

kritische Hochwasserlage in Bayern, Oberösterreich, im Salzburger Land, in Sachsen und in Thüringen verschärft sich

weiter. In Baden-Württemberg und in Westdeutschland bleibt die Situation besonders an den Albflüssen, am Neckar sowie

am Ober- und Mittelrhein angespannt. Eine Zusammenstellung der Hochwasserauswirkungen erfolgt in den nächsten Tagen, wenn

die Starkregenfälle langsam nachlassen und nach Osten abziehen.

Niederschlagssummen Mitteleuropa, Regionalkarten und ausgewählte Stationen

| 24-h-Regenmengen Bayr. Alpenrand, 01.06.-02.06., 06 UTC |

| Aschau-Stein (BY) | 170,5 mm |

| Kreuth-Glashuette (BY) | 160,1 mm |

| Bischofswiesen-Loipl (BY) | 159,6 mm |

| Marktschellenberg (BY) | 141,8 mm |

| Ruhpolding (BY) | 123,6 mm |

| Teisendorf-Neukirchen (BY) | 116,7 mm |

| Reit im Winkl (BY) | 114,1 mm |

| Samerberg-Geisenkam (BY) | 111,1 mm |

| Jachenau-Tannern (BY) | 110,8 mm |

| Balderschwang (BY) | 98,3 mm |

|

| Weitere Regenmengen (Auswahl) |

| Rechenberg-Bienenmuehle (SN) | 107,5 mm |

| Stuetzengruen-Hundshuebel (SN) | 100,4 mm |

| Sonnblick (A) | 94,0 mm |

| St. Wolfgang (A) | 90,0 mm |

| Viechtach-Buehling (BY) | 86,9 mm |

| Churanov (CZ) | 86,7 mm |

| Loferer Alm (A) | 85,0 mm |

| St. Gallen (CH) | 76,8 mm |

| Großer Arber (BY) | 67,7 mm |

| Stoetten (BW) | 44,5 mm |

|

|

| 24-h-Niederschlag bis 02.06., 06 UTC,

Quelle: DWD JavaMAP

|

|

|

|

24-h-RR BW bis 02.06., 09 UTC

Quelle: HVZ

|

24-h-RR BY bis 02.06., 09 UTC

Quelle: HND

|

24-h-RR OÖ bis 02.06., 10 UTC

Quelle: Land Oberösterreich

|

|

|

|

Stützengrün-Hundshübel (SN)

Quelle: Sachsen Wasserwirtschaft

|

Altaussee (A)

Quelle: eHYD

|

Griesner Alm (A)

Quelle: eHYD

|

|

|

|

Berchtesgaden (BY)

Quelle: HND

|

Marktschellenberg (BY)

Quelle: HND

|

Aschau-Stein (BY)

Quelle: HND

|

Kritische Flusspegel (Auswahl)

|

|

|

|

Rangendingen (BW), Starzel

Quelle: HVZ

|

Balingen (BW), Eyach

Quelle: HVZ

| Plochingen (BW), Neckar

Quelle: HVZ

| Laufermühle (BY), Aisch

Quelle: HND

|

|

|

|

|

Cham (BY), Regen

Quelle: HND

|

Kraiburg (BY), Inn

Quelle: HND

|

Unterjettenberg (BY), Saalach

Quelle: HND

|

Passau Ilzstadt (BY), Donau

Quelle: HND

|

|

|

|

|

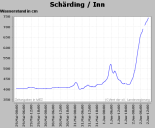

Schärding (A), Inn

Quelle: Land Oberösterreich

|

Steyr-Ortskai (A), Enns

Quelle: Land Oberösterreich

|

Oberndorf (A), Salzach

Quelle: eHYD

|

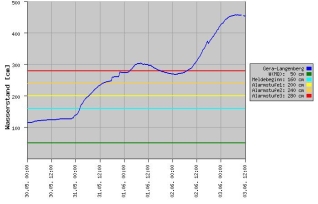

Gera Langenberg (TH), Weiße Elster

Quelle: TLUG

|

|

|

Wechselburg (SN), Zwickauer Mulde

Quelle: Sachsen Wasserwirtschaft

|

Mylau (SN), Göltzsch

Quelle: Sachsen Wasserwirtschaft

|

Weitere Informationen:

Warnlagetext

Aktuelles Niederschlagsradar

Stündliche Wettermeldungen

Aktuelle Pegelstände (Hochwasserzentralen)

Montag, 03. Juni 2013, 10:30 MESZ

Update: Dienstag, 04. Juni 2013, 14:00 MESZ

Das stationäre Regenband im Osten Deutschlands brachte bis Montagmorgen weitere 24-stündige Niederschlagssummen

zwischen verbreitet 20 und 40 mm. In Sachsen reichte es im Einflussbereich des Erzgebirges für

Regenmengen über 50 mm, örtlich sogar über 70 mm. Spitzenreiter war einmal mehr der

Bayerische Alpenrand, wo in Aschau-Stein knapp 105 mm Regen gemessen werden konnten. Nur geringfügig

weniger groß fiel die Niederschlagssumme in Kreuth-Glashütte aus. Das Starkregenband liegt aktuell (10:30 MESZ) immer noch

über Ostdeutschland, über Westpolen und über Tschechien. Allerdings lässt die Niederschlagsintensität im Tagesverlauf

allmählich nach. Auch die in den letzten Tagen lebhafte Nordströmung, die für den ergiebigen Stauregen im Luv der

Mittelgebirge und der Alpen verantwortlich war, ebbt spätestens zum morgigen Dienstag ab. Damit setzt in Mitteleuropa nach den

heftigen Dauerregenfällen zunächst einmal Wetterberuhigung ein. An den meisten Flüssen in Sachsen, Thüringen und in Bayern erreicht

das Hochwasser heute bis Donnerstag seinen Höhepunkt.

Niederschlagssummen 24-stündig bis 03.06., 06 UTC

| 24-h-Regenmengen Bayr. Alpenrand, 02.06.-03.06., 06 UTC |

| Aschau-Stein (BY) | 104,9 mm |

| Kreuth-Glashuette (BY) | 102,4 mm |

| Obere Firstalm/Schlierseer Berge (BY) | 98,9 mm |

| Jachenau-Tannern (BY) | 95,7 mm |

| Waakirchen-Demmelberg (BY) | 74,0 mm |

| Oberhaching-Laufzorn (BY) | 71,2 mm |

| Marktschellenberg (BY) | 67,7 mm |

| Holzkirchen (BY) | 66,1 mm |

| Rosenheim (BY) | 65,0 mm |

| Chiemsee-Herrenchiemsee (BY) | 62,7 mm |

|

| Weitere Regenmengen (Auswahl) |

| Sonnblick (A) | 88,0 mm |

| Wilsdruff-Mohorn (SN) | 72,2 mm |

| Lichtenberg (SN) | 71,7 mm |

| Lehnm (SN) | 67,5 mm |

| Dippoldiswalde-Reinberg (SN) | 64,6 mm |

| Frankenberg-Altenhain (SN) | 56,2 mm |

| Marienberg (SN) | 52,5 mm |

| Dresden-Strehlen (SN) | 49,1 mm |

| Lam-Lambach (BY) | 42,9 mm |

| Churanov (CZ) | 36,1 mm |

|

|

| 24-h-Niederschlag bis 03.06., 06 UTC,

Quelle: DWD Ninjo

|

Niederschlagssummen gesamt während des Starkregenereignisses

Quellen: DWD,

MeteoSchweiz,

ZAMG

| Top-20 96-h-Regenmengen Bayern, 30.05.-03.06., 06 UTC |

| Aschau-Stein | 405,1 mm |

| Kreuth-Glashuette | 372,8 mm |

| Obere Firstalm/Schlierseer Berge | 322,8 mm |

| Jachenau-Tannern | 321,2 mm |

| Marktschellenberg | 290,3 mm |

| Siegsdorf-Hoell | 238,0 mm |

| Reit im Winkl | 236,8 mm |

| Chiemsee-Herrenchiemsee | 223,0 mm |

| Kiefersfelden-Gach | 217,2 mm |

| Balderschwang | 202,9 mm |

|

| (Fortsetzung) |

| Mittenwald | 195,3 mm |

| Chieming | 192,5 mm |

| Ramsau-Schwarzeck/Schmuck | 187,9 mm |

| Brannenburg-Degerndorf | 183,8 mm |

| Teisendorf | 179,9 mm |

| Oy-Mittelberg-Petersthal | 172,3 mm |

| Oberreute | 170,5 mm |

| Holzkirchen | 166,9 mm |

| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 165,4 mm |

| Schaeftlarn-Kloster Schaeftlarn | 160,5 mm |

|

|

|

|

|

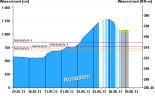

| Niederschlagsverlauf Station Aschau-Stein (BY),

Quelle: HND

|

Niederschlagsverlauf Station Kreuth-Glashütte (BY),

Quelle: HND

|

| Top-20 96-h-Regenmengen Sachsen, 30.05.-03.06., 06 UTC |

| Stuetzengruen-Hundshuebel | 224,0 mm |

| Carlsfeld | 194,3 mm |

| Marienberg | 169,1 mm |

| Deutschneudorf-Bruederwiese | 163,3 mm |

| Chemnitz | 159,5 mm |

| Frankenberg-Altenhain | 154,6 mm |

| Wilsdruff-Mohorn | 154,6 mm |

| Zinnwald-Georgenfeld | 153,8 mm |

| Treuen | 151,5 mm |

| Dippoldiswalde-Reinberg | 144,9 mm |

|

| (Fortsetzung) |

| Raschau | 142,1 mm |

| Lichtentanne | 132,4 mm |

| Ruebenau | 131,4 mm |

| Garsebach bei Meissen | 126,7 mm |

| Langenwetzendorf-Goettendorf (TH) | 119,0 mm |

| Nossen | 116,8 mm |

| Ponitz | 113,3 mm |

| Bobeck (TH) | 112,6 mm |

| Rosenthal-Bielatal | 110,2 mm |

| Dresden-Hosterwitz | 108,1 mm |

|

| Top-20 96-h-RR Baden-Württemberg, 29.05.-02.06., 06 UTC |

| Burladingen-Hausen | 159,2 mm |

| Bad Urach | 155,3 mm |

| Albstadt-Lautlingen | 147,8 mm |

| Stoetten | 144,6 mm |

| Klippeneck | 138,4 mm |

| Leutkirch-Herlazhofen | 131,0 mm |

| Westerheim | 128,0 mm |

| Malsburg-Marzell | 117,3 mm |

| Baden-Baden-Geroldsau | 110,4 mm |

| Baiersbronn-Ruhestein | 110,3 mm |

|

| (Fortsetzung) |

| Rheinau-Memprechtshofen | 108,9 mm |

| Pforzheim-Ispringen | 108,1 mm |

| Feldberg/Schwarzwald | 108,0 mm |

| Muehlacker | 104,7 mm |

| Bad Herrenalb | 102,4 mm |

| Oberstenfeld-Prevorst | 99,4 mm |

| Wildbad, Bad-Calmbach | 97,5 mm |

| Deggenhausertal-Azenweiler | 96,7 mm |

| Rheinstetten | 96,4 mm |

| Bruchsal-Heidelsheim | 96,0 mm |

|

|

|

|

| 96-h-RR-Summe 30.05.-03.06., 06 UTC,

Bayern (links), Baden-Württemberg (mitte), Sachsen (rechts),

Quelle: DWD Ninjo

|

| Top 10 96-h-RR Österreich, 30.05.-03.06., 06 UTC |

| Laterns-Gapfohl | 276 mm |

| Bad Ischl | 265 mm |

| Salzburg/Freisaal | 259 mm |

| Koessen | 238 mm |

| Mattsee | 232 mm |

| Kolomannsberg | 225 mm |

| Bregenz | 224 mm |

| Lofer/Ort | 222 mm |

| Rudolfshuette | 222 mm |

| Achenkirch | 221 mm |

|

| (Fortsetzung, Auswahl) |

| Bad Aussee | 211 mm |

| Soell | 204 mm |

| Schoppernau | 203 mm |

| Hochfilzen | 199 mm |

| Feldkirch | 189 mm |

| Windischgarsten | 188 mm |

| Zell am See | 157 mm |

| Bludenz | 141 mm |

| Kitzbuehel | 132 mm |

| Innsbruck/Flughafen | 117 mm |

|

|

|

Regen-/Schneemengen in Flusseinzugsgebieten

Quelle: VERA Universität Wien

|

Niederschlagsverläufe an österr. Stationen

Quelle: eHYD

|

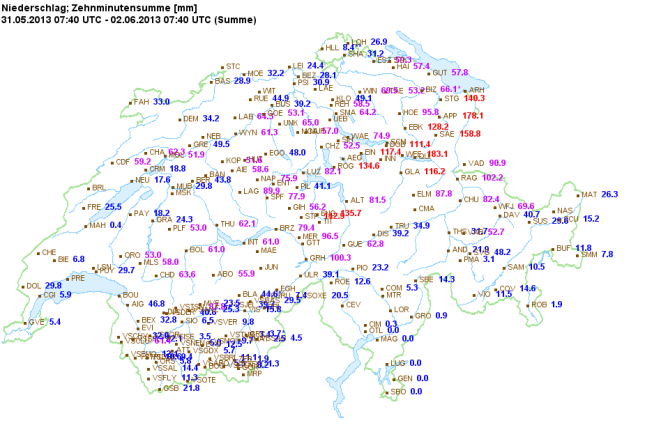

48-h-Regenmenge Schweiz, 31.05.-02.06., 07:40 UTC

(Auswahl) |

| Quinten | 183,1 mm |

| Appenzell | 178,1 mm |

| Säntis | 158,8 mm |

| St. Gallen | 140,3 mm |

| Engelberg | 135,7 mm |

| Einsiedeln | 117,4 mm |

| Glarus | 116,2 mm |

| Titlis | 112,9 mm |

| Weesen | 111,4 mm |

| Bad Ragaz | 102,2 mm |

|

|

| 48-h-Regenmenge Schweiz, 31.05.-02.06., 07:40 UTC,

Quelle: MeteoSchweiz

|

|

| 24-h-Niederschlagsmengenanalyse Tschechien bis 02.06., 15 UTC,

Quelle: CHMU

|

Mittwoch, 05. Juni 2013, 17:30 MESZ

Überblick zur Hochwassersituation

In den Hochwassergebieten Süd- und Ostdeutschlands, der Nordostschweiz und im Norden Österreichs gehen die Pegel seit gestern

und zur Stunde an den meisten kleinen und mittelgroßen Flüsse nach teilweise historischen Höchstständen langsam zurück. Entlang der

großen Ströme Donau und Elbe kommt es aber immer noch aufgrund enormer Wassereinträge der Zuflüsse und dem stromabwärtigen

Voranschreiten des Hochwasserscheitels zu steigenden Pegeln.

An der Elbe spitzt sich die Situation in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Tschechien weiter zu. An der Donau steigt der Wasserstand

in Österreich weiter an, zwischen Regensburg und Passau herrscht zur Stunde Jahrhunderthochwasser, während sich die Lage am Oberlauf entspannt. In Passau

wurde am Montagabend, 03.06., 21 MESZ am Pegel Passau/Donau ein Höchststand von 1289 cm vermeldet.

Nach Beschädigung des regulären Pegels musste dort ein Hilfspegel errichtet werden. Für Passau ist dies der höchste

Wasserstand seit dem Jahr 1501. Auch bisherige Bestmarken der jüngeren Vergangenheit, beispielsweise vom Hochwasser

im August 2002 mit einem maximalen Pegel von 1081 cm am 13.08.2002 oder vom Julihochwasser im Jahr 1954

mit einem Höchststand von 1220 cm, wurden deutlich in den Schatten gestellt. In Sachsen-Anhalt erreichte in Halle-Trotha

der Pegel der Saale am Morgen des 05.06. einen historischen Höchststand von 810 cm und lag damit etwas über einen Meter höher als

der bisherige Rekordpegel aus den 40er-Jahren. In vielen Hochwasserregionen gilt Katastrophenalarm, auch die Bundeswehr ist

im Einsatz. Im Folgenden ein Abriss zur

bisherigen Hochwassersituation in der Südosthälfte Deutschlands, in Nordösterreich, in der Nordostschweiz, und in Tschechien.

Deutschland, Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg waren vor allem die kleinen und mittelgroßen Flüsse entlang der Schwäbischen Alb, in Oberschwaben und

im Nordschwarzwald und Kraichgau betroffen. Zeitverzögert führte auch der Oberrhein Hochwasser. Im benachbarten

rheinland-pfälzischen Worms stand bei einem Höchststand von 708 cm der Festplatz unter Wasser, was zuletzt im Jahr 1988

vorkam. Weiter südlich wurde in Karlsruhe-Maxau ein Pegel von 869 cm registriert und damit 10-jähriges Hochwasser

erreicht. Der Rekord von 884 cm vom 14.05.1999 bleibt weiter bestehen. In Mannheim blieb der Wasserstand nur wenig

unter dem Rekord von 1955 stehen. Polder zwischen Karlsruhe und Mannheim

wurden zur Entlastung geflutet. Allgemein war die Hochwasserlage entlang des Ober- und Mittelrheins kritisch, aber

nicht dramatisch. Weiter stromab gab es einige Überflutungen wie beispielsweise in Linz oder Koblenz. Der Fährbetrieb

wurde vielerorts eingestellt. Dramatischer gestaltete sich die Lage entlang vieler kleiner Flüsse im Nordschwarzwald,

auf der Schwäbischen Alb und im Nord- und Südosten des Bundeslandes. Etliche führten 10-jähriges Hochwasser, darunter Kocher,

Jagst, Dreisam, Schussen, Eschach, Fils, Lauter, Bühlot oder die Oos. Die Tauber erreichte in Archshofen 50-jähriges Hochwasser,

ebenso die Pfinz bei Berghausen zwischen Kraichgau und Nordschwarzwald. Die Alb verfehlte bei Ettlingen knapp 20-jähriges Hochwasser.

Neue Rekordmarken wurden an der Würm bei Pforzheim aufgestellt und auch die Starzel bei Rangendingen auf der Schwäbischen Alb pulverisierte

ihren erst jüngst im Jahr 2008 aufgestellten Rekord. Viele der Hochwasser führenden kleinen Flüsse münden in den

Neckar, der dramatisch anschwoll und in Kirchentellinsfurt mit einem Pegel von 591 cm einen neuen Rekordwasserstand

aufstellte. Die bisherige Bestmarke stammte vom Mai 1978, als der Pegel 590 cm zeigte. Besonders kritisch war

die Situation im Echaztal sowie im Raum Reutlingen, Pfullingen und Tübingen. Auf der Alb traten vor allem im Raum

Albstadt Hangrutschungen auf. Entlang des Neckars entstanden durch das Hochwasser Schäden in Millionenhöhe. 3 Menschen

kamen ums Leben.

Pegelverläufe und Bilder:

|

|

|

Rangendingen, Starzel

Quelle: HVZ

|

Plochingen, Neckar

Quelle: HVZ

|

Karlsruhe-Maxau, Rhein

Quelle: HVZ

|

|

|

|

Heidelberg-Karlstor, Neckar

Quelle: HVZ

|

Berghausen, Pfinz

Quelle: HVZ

|

Archshofen, Tauber

Quelle: HVZ

|

|

|

|

Flutfläche der Alb, Karlsruhe Rüppurr, 02.06.

© Julian Quinting

|

Rheinzufahrt, Neuburgweier, 02.06.

© Christian Ehmann

|

Bei Vaihingen/Enz, 02.06.

© Jasmin Hofgärtner

|

|

|

| Neckar, Heidelberg-Ziegelhausen, 02.06.,

© Stefan Karcher

|

Neckar, Reutlingen-Mittelstadt, 02.06.,

© Marco Kaschuba

|

|

| Neckar, Reutlingen-Mittelstadt, 02.06.,

© Marco Kaschuba

|

|

|

| Neckar, Webcam Edingen-Neckarhausen, 30.05./02.06. jeweils 12 MESZ,

Quelle: Gemeinde Edingen

|

Deutschland, Thüringen

In Thüringen trat zunächst das Hochwasser an der Werra in den Vordergrund, das im benachbarten osthessischen Heldra

rekordhoch ausfiel. Dort wurde am 03.06. ein maximaler Wasserstand von 488 cm gemessen, mehr als beim

Winterhochwasser 2011 mit 466 cm oder auch mehr als am 16.04.1994 mit 461 cm. Damit sah Heldra den

höchsten Pegel seit mindestens 1946. Auch an der Unstrut, an der Ilm, an der Saale und an der Weißen Elster war die Lage kritisch.

Viele Pegel lagen deutlich über der für das Bundesland höchsten Alarmstufe 3. Besonders dramatisch war das

Hochwasser in den Regionen Erfurt, Greiz, Gera und im Altenburger Land, wo Evakuierungen durchgeführt werden mussten.

In Gera galt Katastrophenalarm, Schulen blieben geschlossen. Einige Talsperren stießen an ihre Kapazitätsgrenzen und liefen über.

Pegelverläufe und Bilder:

|

|

| Gera-Langenberg, Weiße Elster,

Quelle: TLUG

|

Mellingen, Ilm,

Quelle: TLUG

|

|

|

| Hochwasser an der Werra, 03.06.,

© Carl-Heinz Greim, WZ-Forum

|

Überflutetes Stadion in Jena, 02.06.,

Quelle: www.fccam.de

|

Deutschland, Sachsen und Sachsen-Anhalt

Sachsen hatte es vor allem am Erzgebirge mit Hochwasser und Überschwemmungen zu tun. Sowohl die Freiberger Mulde als

auch die Zwickauer Mulde führte massives Hochwasser. An der Vereinigten Mulde fiel das Hochwasser teilweise heftiger

aus als beim großen Hochwasser im Jahr 2002. Sehr betroffen war entlang des Flussverlaufes einmal mehr der Ort Grimma.

Dort mussten tausende Einwohner ihre Häuser verlassen. In Zwickau und Leipzig wurde

Katastrophenalarm ausgelöst. Auch in Chemnitz gab es Überschwemmungen. Entlang der Weißeritz, am Oberlauf der

Weißen Elster und in der Region Flöha, wo die Flüsse Zschopau und Flöha zusammenfließen, gestaltete sich die

Hochwassersituation äußerst markant. Der Bahnverkehr zwischen Leipzig und Zwickau musste komplett eingestellt werden.

In Sachsen-Anhalt wurde in Halle-Trotha am 05.06., 7 MESZ ein Rekordpegel

von 810 cm erreicht. Damit stieg die Saale über einen Meter höher als bei ihrem bisherigen Höchststand von genau

700 cm in den 40er-Jahren. Der ganze Stadtteil Halle-Neustadt steht momentan unter Wasser.

Das letzte große Hochwasser in der Stadt trat 2011 auf. Damals wurden 692 cm

gemessen. An der Elbe steigen die Pegel zur Stunde weiter, sowohl in Dresden als auch weiter stromab in Sachsen-Anhalt.

Da die Saale ein Jahrhunderthochwasser führt, sind stromab ihrer Mündung entlang der Elbe sogar höhere Wasserstände

als beim großen Elbehochwasser 2002 möglich.

Pegelverläufe und Bilder:

Deutschland, Bayern

Besonders markant hinterließ die Hochwasserlage ihre Spuren in vielen Teilen Bayerns. Im Norden des Bundeslandes

lief es am Unterlauf des Mains noch glimpflich ab, da von der Fränkischen Saale kein

starker Wassereintrag ausging und die Tauberwelle bereits dem Mainscheitel vorausging. Außerdem fielen die Niederschlagsmengen

in Nordbayern verbreitet hoch, aber nicht extrem aus. Dennoch gab es an den

Zuflüssen des Obermains sowie auch der Regnitz und Pegnitz teilweise starkes Hochwasser, besonders an Schnaittach und

Röthenbach. Die Aisch und die Altmühl überschritten ebenso die höchste Hochwassermeldestufe 4. An den Zuflüssen

der Regnitz waren die Pegelstände vergleichbar mit der Hochwasserlage vom Jahr 2011, einige Orte meldeten Rekordwasserstände.

Im Bereich des Bayerischen Waldes stach die Regen und Naab hervor, extremes Hochwasser trat dort nicht auf, allerdings

leisteten die Flüsse große Wassereinträge in die Donau.

Brennpunkt der Hochwasserlage war der Südteil des Bundeslandes, wo nahezu an allen Flüssen aus den Alpen heraus teilweise

extremes Hochwasser auftrat. Trotz Sylvenstein-Speicher im Quellgebiet der Isar, trat an deren Verlauf in Platting

200-jähriges Hochwasser auf. Dort maß der Pegel am 04.06. einen Wasserstand von 397 cm und lag somit über den

bisherigen Bestmarken von den großen Hochwassern im Mai 1999 (378 cm) oder im August 2005 (374 cm). Sämtliche Seen entlang

der Bayerischen Alpen liefen über, darunter der Tegernsee, der Spitzingsee und auch der Chiemsee, woraufhin die

A8 München-Salzburg gesperrt werden musste. Im Berchtesgadener Land stellte die Saalach neue Rekorde auf, weiter westlich

wurde auch am Mangfall rekordverdächtiges Hochwasser beobachtet. Der Inn führte bei Wasserburg und bei Mühldorf zwar

weniger Wasser als bei den Höchstständen in den Jahren 1999 und 2005, allerdings relativierte sich das weiter stromab

am Pegel Schärding, wo der große Wassereintrag der Salzach zu tragen kam. Dort wurden am 03.06. 1059 cm gemessen,

deutlich mehr als 2002 (878 cm) oder 2005 (688 cm). Nur im Jahr 1899 konnte mit 1160 cm ein noch höherer Wasserscheitel registriert werden.

Eine erste Hochwasserwelle an der Donau, die ausgehend von den zuvor niedergegangenen Regenfällen stromab wanderte,

traf sich phasengleich mit der sehr hohen Innwelle an der Innmündung bei Passau. Die Folge war ein Jahrhunderthochwasser

an der Dreiflüssestadt. In Passau wurde am Montagabend, 03.06., 21 MESZ am Pegel Passau/Donau ein Höchststand von 1289 cm vermeldet.

Nach Beschädigung des regulären Pegels musste dort ein Hilfspegel errichtet werden. Für Passau ist dies der

höchste Wasserstand seit dem Jahr 1501. Auch bisherige Bestmarken der jüngeren Vergangenheit, beispielsweise vom Hochwasser

im August 2002 mit einem maximalen Pegel von 1081 cm am 13.08.2002 oder vom Julihochwasser im Jahr 1954 mit einem Höchststand von 1220 cm,

wurden deutlich in den Schatten gestellt. Mit einer zweiten Donauwelle und weiteren starken Wassereinträgen aus den Zuflüssen tritt aktuell zwischen Regensburg und Passau

ein Jahrhunderthochwasser auf. In Regensburg, Deggendorf und Straubing wurden in den letzten Stunden Wasserhöchststände von 682 cm,

795 cm bzw. 805 cm erreicht, überall höher als bei den Hochwasser im Jahr 2002 und 2005, in Deggendorf auch höher als im Jahr 1999.

Katastrophenalarm wurde ausgelöst, großflächige Evakuierungen waren nötig, einige Schutzdeiche brachen. Teilweise stehen ganze Landstriche

unter meterhohem Wasser.

Pegelverläufe und Bilder:

|

|

|

|

Unterjettenbach, Saalach

Quelle: HND

|

Landshut, Isar

Quelle: HND

|

Kraiburg, Inn

Quelle: HND

|

Passau/Donaupegel

Quelle: HND

|

|

|

Am Chiemsee, 03.06.

© Volker Eschenbach, WZ-Forum

|

Donau zwischen Regensburg und Passau

© Marco Kaschuba, marcokaschuba.com

|

Nordösterreich, Nordostschweiz, Tschechien

Auch in den Nachbarländern war und ist die Situation bis zur Stunde

sehr angespannt. Am glimpflichsten kam die Schweiz davon. Zwar gab es dort in den nordöstlichen Landesteilen auch

Hochwasser und Überflutungen, dennoch hielten sich die Ausmaße in Grenzen. Hochwasser trat besonders an

Reuss, Aare und an der Thur auf. Vor allem der Walensee, Bielersee, Thunersee, Sarnersee und Vierwaldstättersee traten

über die Ufer.

In Tschechien überschritten viele Pegel an der Moldau und an der Elbe die höchste Hochwasserwarnstufe 3. Die Moldau

führte in Prag 20-jähriges Hochwasser. In der tschechischen Hauptstadt galt der Notstand, einige Abschnitte der Metro

blieben geschlossen, aus dem Zoo wurden hunderte Tiere evakuiert. In Melnik, wo die Moldau in die Elbe mündet, war die

Lage bei einem Pegelhöchststand von 936 cm sehr kritisch. Ein noch höherer Wasserstand trat dort nur beim großen Elbehochwasser

im Jahr 2002 auf. Damals lag der Scheitel bei 1066 cm. Mindestens 7 Menschen kamen bis jetzt in den Fluten

ums Leben. An Moldau und Elbe bleibt die Hochwasserlage weiterhin angespannt.

Im Norden Österreichs wurde im Bundesland Oberösterreich in einigen Gebieten Katastrophenalarm ausgelöst. Betroffen waren

vor allem das Salzkammergut und das Innviertel. Die Flüsse Traun und Enns führten starkes Hochwasser, kamen aber nicht

an die Höchststände vom Jahr 2002 heran. In Steyr an der Enns lag der Pegel bei über 750 cm und damit weit unter den 1040 cm,

die am 12.08.2002 erreicht wurden. Dennoch treten im Stadtgebiet bereits ab einem Pegel von 510 cm Überschwemmungen auf.

In Vorarlberg, Nordtirol und im Salzburger Land gingen zahlreiche Muren und Gerölllawinen ab, die Orte von der Außenwelt

abschnitten und Straßensperrungen zur Folge hatten. Entlang der Salzach mussten die Orte Oberndorf und Ettenau evakuiert

werden. Aktuell ist die Lage entlang der Donau weiter kritisch. Auch Ungarn und die Slovakei bereiten sich auf das

Hochwasser vor.

Pegelverläufe und Bilder:

|

|

|

|

Kitzbühel (A), Kitzbüheler Ache

Quelle: eHYD

|

Golling (A), Salzach

Quelle: eHYD

|

Pergern (A), Steyr

Quelle: eHYD

|

Gmunden (A), Traun

Quelle: eHYD

|

|

|

|

| Am Traunsee (A), 01.-03.06., © Tina Hüller, Skywarn Austria Forum

|

Steyr-Kraftwerk (A), © Bernhard Mühr

|

|

|

| Hochwasser an der Enns in Steyr (A), 02.06., © Feli, Skywarn Austria Forum

|

|

| Greifensee bei Fällanden, Kanton Zürich (CH),

Quelle: MeteoSchweiz, P.S. Meyer

|

Text: DK

Juni 2013

|