Eine der prägnantesten Unwetterlagen des Sommers 2009 stellte sich in Mittel- und in Teilen Osteuropas vom 21. bis zum

25. Juli ein. Heftige Gewitter mit schweren Sturmböen und großem Hagel richteten verbreitet Schäden an; acht Menschen kamen

ums Leben, etwa hundert wurden verletzt.

Wetterlage und Entwicklung

Eingangs der letzten Julidekade wies die großräumige Strömungskonfiguration über dem Nordatlantik und Europa klassische

Merkmale einer sommerlichen Unwetterlage auf. Über dem Ostatlantik reichte ein ausgeprägter Langwellentrog nach Süden bis

zu den Kanaren, auf seiner Vorderseite kam kräftige Warmluftadvektion in Gang. Dabei wurde heiße Subtropikluft aus

Nordafrika nordostwärts geführt, am Abend des 21. konnten über Südfrankreich im 850-hPa-Niveau (ca. 1500 Meter Höhe) mehr

als +25 °C analysiert werden. Die Vordergrenze der Warmluft wurde am Boden durch die am 21. und 22. nordostwärts

ziehende Warmfront von Tiefdruckgebiet "Wolfgang" mit Zentrum bei den Britischen Inseln markiert. Im Bereich

der Warmluft wölbte sich ein Hochdruckrücken auf, dessen Achse am Morgen des 22. über Ostdeutschland zur Mitte

Skandinaviens verlief. West- und Mitteleuropa lagen zu diesem Zeitpunkt also bereits unter dem Einfluss der sich

annähernden Vorderseite des Langwellentroges.

Bodendruckanalysen vom 21. bis 25.07.2009, jeweils 00 UTC

Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

|

|

| 21.07.2009, 00 UTC |

22.07.2009, 00 UTC |

23.07.2009, 00 UTC |

24.07.2009, 00 UTC |

25.07.2009, 00 UTC |

850-hPa-Geopotential und -Temperatur vom 21. bis 25.07.2009, jeweils 00 UTC

Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

|

|

| 21.07.2009, 00 UTC |

22.07.2009, 00 UTC |

23.07.2009, 00 UTC |

24.07.2009, 00 UTC |

25.07.2009, 00 UTC |

Entsprechend entwickelten sich über Ostfrankreich und Benelux im Umfeld eines ersten markanten, aus dem Langwellentrog

herauslaufenden kurzwelligen Troganteils noch am Abend des 21. kräftige Gewitter, die über Nordrhein-Westfalen ostwärts

zogen und in der Nacht zum 22. über der Norddeutschen Tiefebene zu einem mesoskaligen konvektiven System (MCS)

verschmolzen. Dieses bewegte sich bis zum Morgen über Sachsen-Anhalt und den Süden Brandenburgs nach Südpolen. In Osnabrück

fielen zwischen 23 und 00 Uhr MESZ 23 mm Regen, in der Nähe von Paderborn wurden im selben Zeitraum Böen bis 102 km/h

gemessen. Gleichzeitig schoben sich entlang einer von Südwest nach Nordost ausgerichteten Konvergenzlinie Schauer und

Gewitter von der Mitte Frankreichs über Rheinland-Pfalz und Hessen in die Mitte Deutschlands, am Vormittag des 22. auch

nach Norddeutschland vor. Vertikale Windscherung (Änderung von Windgeschwindigkeit und -richtung mit der Höhe)

begünstigte langlebige und kräftige Gewitter, auch Superzellen (Gewitter mit rotierendem Aufwind) wurden beobachtet.

In Nordrhein-Westfalen entfachten Blitzeinschläge mindestens drei Brände, der Gesamtschaden belief sich auf ca. eine

halbe Million Euro. In einem Stall verendeten 120 Schweine. In Solingen rückte die Feuerwehr zu über 100 Einsätzen aus, um

vollgelaufene Keller leer zu pumpen. Auf der Bahnstrecke Aachen - Neuss kollidierte ein Güterzug mit einem umgestürzten

Baum, die Strecke war mehrere Stunden gesperrt.

|

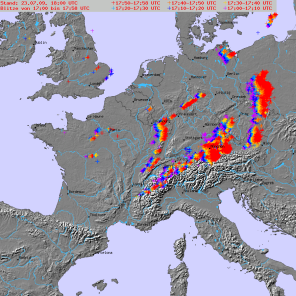

Radarbilder vom 21./22.07.2009 | Quelle: DWD |

|

|

|

|

| 21.07.2009, 21 Uhr MESZ |

22.07.2009, 00 Uhr MESZ |

22.07.2009, 03 Uhr MESZ |

22.07.2009, 06 Uhr MESZ |

|

Blitzkarten vom 21./22.07.2009 | Quelle: BLIDS |

|

|

|

|

| 21.07.2009, 19 bis 21 Uhr MESZ |

21., 22 bis 22.07., 00 Uhr MESZ |

22.07.2009, 01 bis 03 Uhr MESZ |

22.07.2009, 04 bis 06 Uhr MESZ |

An der Grenze zur kühleren Meeresluft im Westen wandelte sich die Kaltfront von "Wolfgang" in eine langgezogene

Luftmassengrenze um, die aufgrund ihrer nahezu höhenströmungsparallelen Lage zunächst kaum südostwärts vorankam und zur

Wellenbildung neigte. Im Vorfeld einer solchen Welle verstärkte sich im Laufe des 22. noch einmal die

Warmluftadvektion; ein daraus resultierender, flacher Rücken dämpfte tagsüber die Gewittertätigkeit vorübergehend. Mit

Passage der Welle kamen in der Nacht zum 23. in der Nordwesthälfte neue Gewitter auf.

Der nochmalige Warmluftvorstoß in Verbindung mit Föhn ließ die Temperaturen im Alpenraum sowie im Alpenvorland sowohl im

850-hPa-Niveau als auch am Boden kräftig steigen. Am 23. um Mittag war in den Karten über Ostösterreich sogar eine

+26-Grad-Blase in 850 hPa verzeichnet - ein für hiesige Breiten extremer Wert. Extrem waren auch die Nachttemperaturen

an einigen für starke Föhneffekte bekannten Stationen. In Altdorf im Schweizer Kanton Uri beispielsweise betrug die

Tiefsttemperatur (!) in der Nacht zum 23. +26,3 °C, ähnlich warm blieb es in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein mit

einem Minimum von +26,1 °C. Hinzu gesellte sich Föhnsturm mit Böen bis 87 km/h im Flachland (Altdorf). Weiter im Osten

setzte sich der Föhn erst in den Frühstunden und am Vormittag durch und überlagerte sich mit der tagesgangbedingten

Erwärmung. So wurden zum Beispiel in München um 10 Uhr MESZ schon +28,2 °C gemessen, bis zum Nachmittag kletterte das

Quecksilber dort bis auf +35,2 °C. Am Flughafen konnte mit einem Höchstwert von +34,7 °C sogar ein neuer

Julirekord gefeiert werden.

Noch etwas heißer mit Temperaturen verbreitet um +35 °C wurde es im Osten Österreichs. Den Spitzenplatz nahm Waidhofen

an der Ybbs in Niederösterreich mit +37,9 °C ein, der Rekord vom Juli 1950 (+39,3 °C) geriet aber nicht in

Gefahr. Neue Rekorde gab es dagegen in Bad Goisern (Oberösterreich, +37,3 °C), in Gmunden (Oberösterreich,

+36,8 °C) und in Zell am See (Salzburg, +35,1 °C).

Nachstehend die höchsten gemessenen Temperaturen in Deutschland im Messnetz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und in

Österreich am 23.07.2009. Quellen: DWD und ZAMG

| Orte Deutschland |

23. |

Mühldorf am Inn (BY)

München/Stadt (BY)

Chieming (BY)

München/Flgh. (BY)

Garmisch-Partenkirchen (BY) |

35,2 °C

35,2 °C

35,0 °C

34,7 °C

34,5 °C |

|

| Orte Österreich |

23. |

Waidhofen an der Ybbs (NÖ)

Bad Goisern (OÖ)

Salzburg-Freisaal (SBG)

Weyer (OÖ)

Gmunden (OÖ) |

37,9 °C

37,3 °C

36,9 °C

36,9 °C

36,8 °C |

|

Von Ostfrankreich her breiteten sich schon am Morgen des 23. im Umfeld einer Konvergenzlinie Schauer und Gewitter nach

Rheinland-Pfalz, Baden und Hessen aus, das konvektiv durchsetzte Regenband erreichte im Laufe des Nachmittags die

Ostseeküste. Im Südwesten folgten weitere Gewitter, die über den Norden Baden-Württembergs, Nordbayern und Thüringen

ostwärts zogen und sich zusammen mit aus den Alpen aufkommenden Gewittern zum Abend über Südpolen und Tschechien zu

einer mehreren hundert Kilometer langen Linie, einer sogenannten "squall line", verbanden. Der Durchzug dieser

Gewitterlinie ging mit schweren Sturm- und Orkanböen einher. In Ústí nad Labem, einer Stadt im Norden

Tschechiens, wurden 122 km/h registriert. Durch umstürzende Bäume starben in Polen sieben Menschen, in Tschechien kam

eine Person ums Leben. An die hundert Menschen wurden verletzt. Der Sturm entwurzelte zahlreiche Bäume, knickte

Strommasten um und deckte ganze Dächer ab.

Weitere Gewitterschwerpunkte waren am Nachmittag und Abend die Schweiz, der Süden Bayerns und in der Nacht zum 24.

auch Österreich. Hagelkörner mit Durchmesser bis 5 cm wurden im Schweizer Kanton Fribourg, noch größere Brocken im

Landkreis Traunstein in Oberbayern und in Oberösterreich beobachtet. Dort sollen sogar einzelne Schlossen mit 10 cm

Durchmesser gefunden worden sein. Zwischen 20 und 23 Uhr MESZ verbuchte der Flughafen Wien/Schwechat eine

115-km/h-Böe, Eisenstadt kam auf 100 km/h. Im niederösterreichischen Tulln wüteten Orkanböen (137 km/h). Auf deutscher

Seite stachen Lahr mit 87 km/h und Heilbronn mit 79 km/h hervor. Im Laufe des Abends gab es an der Luftmassengrenze

selbst dann hauptsächlich über der Mitte Deutschlands nochmals kräftige Gewitter, in Bad Hersfeld (Hessen) fielen 46 mm

in nur sechs Stunden.

Kleinere und größere Schäden wurden aus fast allen deutschen Landesteilen gemeldet. In Baden-Württemberg erwischte es am

Nachmittag besonders heftig den Ortenaukreis und die Rheintalautobahn zwischen Achern und Bühl, wo mehrere umgestürzte

Bäume für Behinderungen und lange Staus sorgten. In Passau wurden zwei Menschen leicht verletzt, als im Hafen ein

Aluminiumdach weggerissen wurde und auf Booten und Fahrzeugen landete. Blitzeinschläge verursachten unter anderem in

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Brände und hohe Schäden. In Niederösterreich entstanden allein in der

Landwirtschaft Schäden von rund drei Millionen Euro. Fast 4.000 Feuerwehrmänner waren dort die Nacht über im Einsatz.

Am 24. verlagerten sich die Luftmassengrenze und mit ihr die schweren Gewitter nach Osteuropa. In Minsk, der Hauptstadt

Weißrusslands, fielen innerhalb von zwölf Stunden 56 mm Regen. In der rückseitig einfließenden, mäßig warmen Meeresluft

entwickelten sich im Bereich des langsam durchschwenkenden Hauptteil des Höhentroges aber auch in der Mitte und im Norden

Deutschlands nochmals kurze, kräftige Gewitter. Dabei traten örtlich Sturmböen auf (z. B. Hannover/Flgh. 76 km/h).

Wetterwerte

Nachstehend die jeweils fünf größten 24-stündigen Niederschlagsmengen in Deutschland im Messnetz des Deutschen

Wetterdienstes (DWD) bis zum 22., 23. und 24.07.2009 (jeweils 06 UTC) sowie die stärksten Böen in Österreich vom

23./24.07.2009. Quellen: DWD und ZAMG

| Ort |

21./22. |

Salzkotten (NRW)

Osnabrück (NDS)

Mönchengladbach-Hilderath (NRW)

Großenlüder-Kleinlüder (HE)

Dinslaken (NRW)

Rheinstetten (BW) |

36 mm

33 mm

29 mm

29 mm

29 mm

0 mm |

|

| Ort |

22./23. |

Groß Berßen (NDS)

Bockhorn-Grabstede (NDS)

Glücksburg-Meierwik (SH)

Krempel (SH)

Emden (NDS)

Rheinstetten (BW) |

53 mm

47 mm

47 mm

46 mm

40 mm

<1 mm |

|

| Ort |

23./24. |

Bad Hersfeld (HE)

Großenlüder-Kleinlüder (HE)

Petersberg-Marbach (HE)

Jachenau-Tannern (BY)

Geisa (TH)

Rheinstetten (BW) |

52 mm

47 mm

43 mm

41 mm

38 mm

8 mm |

|

| Ort |

23./24. |

Tulln (NÖ)

Zwerndorf-Marchegg (NÖ)

Wien/Flgh. (W)

Enns (OÖ)

Leiser Berge (NÖ) |

137 km/h

131 km/h

115 km/h

114 km/h

113 km/h |

|

Niederschlag/Gewitter

|

|

Radaranimation vom 23.07., 06:00 MESZ bis 24.07., 06:00 MESZ

in 15-min-Schritten /

Größe ca. 4 MB | Quelle der Bilder: DWD |

Blitze in Europa am 23.07.2009, 17:00 bis 17:58 UTC.

Quelle: DWD |

|

Amateurvideo eines Hagelunwetters in Altenmarkt (Oberbayern)

am 23.07.2009 /

Größe ca. 5 MB | Quelle: YouTube |

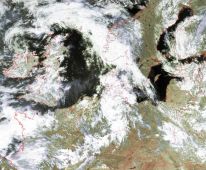

Satellitenbilder

|

|

21.07., 16:30 UTC, NOAA-15 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

22.07., 12:15 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

|

23.07., 10:13 UTC, NOAA-17 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

23.07., 15:42 UTC, NOAA-15 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

23.07., 19:57 UTC, NOAA-17 IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

24.07., 09:49 UTC, NOAA-17 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

24.07., 19:34 UTC, NOAA-17 IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

Text: CE

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|