Wetterlage und Entwicklung

Die Reihe der Starkregenereignisse des Sommers 2007 setzt sich weiter fort. Dieses Mal war der Alpenraum betroffen.

Dabei fiel vor allem in der Schweiz kräftiger Regen, der zu lokalen Überschwemmungen führte.

Mitverantwortlich für den vielen Regen zeigte sich eine Luftmassengrenze, die kalte Luft polaren Ursprungs im Norden von

subtropischer Warmluft im Süden trennte und für einige Tage quasistationär über dem äußersten Süden Deutschlands und den

Alpen zum Liegen kam. Ihre Entstehungsgeschichte begann am 26. August. An der Nordostflanke eines stabilen Hochdruckgebietes

mit Schwerpunkt westlich der Britischen Inseln zog die Kaltfront eines Tiefs über Nordwestrussland über Deutschland hinweg

nach Südosten. Sie erreichte am Nachmittag des 27. den Alpenrand. Ihr folgte etwa 24 Stunden später eine weitere Kaltfront

nach, die zu einem sich verstärkenden Tief über Südfinnland gehörte. Sie führte einen neuen Schwall kalter Meeresluft

heran.

Nahe der Iberischen Halbinsel befand sich indes ein Höhentief, welches das Relikt eines alten Höhentroges darstellte. Auf

dessen Vorderseite formierte sich im Bereich der Pyrenäen am 28. ein flaches Tief, das sich bis zum 31. zur Adria verlagerte.

Somit wurde von Südwesten her sehr warme Luft nach Nordosten gelenkt, die über dem Süden Deutschlands und den Alpen auf die

von Norden her einfließende kalte Luft traf. Die Temperaturgegensätze konzentrierten sich dabei auf engem Raum. Dieser

frontogenetische Prozess hatte als Resultat die ausgeprägte Luftmassengrenze zur Folge, auf deren warmer Seite sich die

wesentlichen Wettererscheinungen abspielen sollten.

Eine Luftmassengrenze alleine genügt jedoch noch nicht für markantes Wetter, es werden zusätzlich noch Hebungsantriebe

benötigt. In diesem Fall waren diese vorhanden: Das Höhentief gliederte sich am 29. in einen ganz Nordeuropa überdeckenden

Langwellentrog ein; das gesamte System schwenkte dann allmählich nach Osten. Vorderseitig liefen kurzwellige Anteile nach

Nordosten ab, die für die dynamischen Komponenten der Hebung sorgten. Überlagert wurden diese durch Phasen verstärkter

Warmluftzufuhr, die ihrerseits einen wesentlichen Beitrag zur Ausbildung großräumiger Niederschlagsgebiete lieferten. Zum

30. schwächte sich das gesamte Höhentrogsystem ab und wanderte nach Südosten, gleichzeitig ließen sowohl die Zufuhr kühler

Luftmassen aus Nordwesten als auch der Warmlufttransport von Südwesten her nach - die Luftmassengrenze war somit Frontolyse

unterworfen.

Erste kräftige Regenfälle setzten am Nachmittag des 28. in der Schweiz von Südwesten her ein und erfassten auch den

süddeutschen Raum. Teilweise waren diese von Gewittern begleitet. Nach vorübergehendem Nachlassen begann es in der Nacht

zum 29. von Südwesten her erneut zu regnen, örtlich wurden dabei wiederum einzelne Blitze registriert. Am Vormittag

erreichten die Niederschläge ihre nördlichste Ausdehnung und kamen etwa bis zur Mitte Baden-Württembergs und Bayerns voran.

Weitere Regengebiete betrafen am Abend des 29. sowie am 30. dann hauptsächlich noch den westlichen und zentralen

Alpenraum.

Große Regenmengen gingen in erster Linie in den westlichen Teilen der Schweiz nieder. Beispielsweise registrierten Chasseral

und Neuchâtel binnen 48 Stunden bis zum Abend des 30. 131 mm und 119 mm. Aber auch in Luzern sowie am Flughafen Zürich-Kloten

kamen in diesem Zeitraum über 60 mm zusammen. In Österreich reichten die Mengen nicht an die Spitzenwerte aus der Schweiz

heran: In Bregenz und Dornbirn waren es 75 mm bzw. 71 mm. Im Süden Deutschlands stachen im 48-stündigen Zeitraum vom 28.,

06 UTC bis 30., 06 UTC Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen mit 59 mm bzw. 48 mm hervor.

Schäden in Höhe von mehreren Millionen Schweizer Franken richteten die Wassermassen im schweizerischen Lyss nordwestlich der

Hauptstadt Bern an. Dort entwickelte sich der Lyssbach zum reißenden Strom und trat über die Ufer. Nach Agenturberichten

wurde mindestens ein Viertel des Siedlungsgebietes mit 11.000 Einwohnern von Überschwemmungen in Mitleidenschaft gezogen.

Auch in anderen Teilen des Kantons Bern führten die anhaltenden Regenfälle zu Behinderungen. Stellenweise waren Bahn- und

Straßenverbindungen von Erdrutschen blockiert. Mit den Auswirkungen der Regenfälle hatten außerdem die Kantone Solothurn,

Aargau und Luzern zu kämpfen.

Text: CE

Bodendruckanalysen vom 28. bis 30.08.2007, jeweils 00 UTC

Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 28.08.2007, 00 UTC |

29.08.2007, 00 UTC |

30.08.2007, 00 UTC |

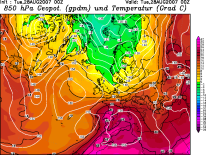

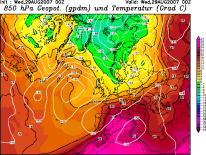

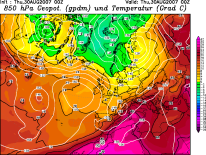

850 hPa-Geopotential und -Temperatur vom 28. bis 30.08.2007, jeweils 00 UTC

Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 28.08.2007, 00 UTC |

29.08.2007, 00 UTC |

30.08.2007, 00 UTC |

Wetterwerte

Nachstehend ausgewählte 12-stündige Niederschlagsmengen aus der Schweiz und Österreich vom 28.

bis 30.08.2007, jeweils bis zum angegebenen Zeitpunkt (Quelle: DWD):

| Ort |

28.,

18 UTC |

29.,

06 UTC |

29.,

18 UTC |

30.,

06 UTC |

30.,

18 UTC |

Summe |

Chasseral (CH)

Neuchâtel (CH)

Wynau (CH)

Luzern (CH)

Zürich-Kl./Flgh. (CH)

St. Gallen (CH)

Bregenz (A)

Dornbirn (A)

St. Anton (A)

Landeck (A) |

16 mm

-

8 mm

11 mm

10 mm

5 mm

k.M.

11 mm

k.M.

9 mm |

16 mm

26 mm

11 mm

7 mm

13 mm

11 mm

21 mm

12 mm

11 mm

7 mm |

77 mm

74 mm

53 mm

20 mm

25 mm

21 mm

39 mm

32 mm

10 mm

15 mm |

16 mm

13 mm

18 mm

8 mm

10 mm

k.M.

9 mm

7 mm

21 mm

24 mm |

6 mm

6 mm

4 mm

15 mm

6 mm

12 mm

6 mm

9 mm

5 mm

13 mm |

131 mm

119 mm

94 mm

61 mm

64 mm

49 mm

75 mm

71 mm

47 mm

68 mm |

|

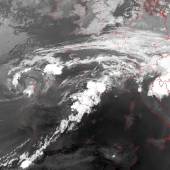

Satellitenbilder

|

|

|

28.08., 21:50 UTC, NOAA-17 IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

29.08., 10:02 UTC, NOAA-17 VIS/IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

30.08., 12:08 UTC, NOAA-18 VIS/IR

Quelle: B. J. Burton |

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|