Wetterlage und Entwicklung

Eine niederschlagsreiche Witterungsperiode, die in Teilen der Schweiz und Deutschland großflächige Überflutungen zur Folge

hatte und am Rhein für Hochwasser sorgte, stellte sich vom 6. bis 11. August 2007 über Mitteleuropa ein. Wie nicht selten

bei Starkniederschlagsereignissen zu beobachten ist, war auch in diesem Fall die Beständigkeit der Wetterlage und damit eine

Quasistationarität von relevanten synoptischen Strukturen ausschlaggebend für das Zustandekommen teilweise enormer

Niederschlagsmengen im westlichen Alpenraum und in der Südhälfte Deutschlands.

Ihren Anfang nahm diese brisante Wetterlage, die in ihrer großräumigen Struktur etwa eine Woche lang andauerte, am 05./06.08.

Das bis dahin im zentralen Europa wetterbestimmende Hochdruckgebiet "Ezalda" verlagerte seinen Schwerpunkt von

Ostdeutschland nach Finnland. Von Westen näherte sich ein langwelliger Höhentrog dem europäischen Kontinent, der am 7. um

00 UTC vom Nordmeer über Großbritannien nach Südwesteuropa reichte. Darin eingebettet befand sich Tiefdruckgebiet "Karlheinz"

über dem Norden Schottlands. Seine Kaltfront erstreckte sich zu diesem Zeitpunkt über die Nordsee, Benelux und Ostfrankreich

südwestwärts. Auf der Vorderseite des gesamten Systems wurde Warmluft subtropischen Ursprungs nach Nordosten transportiert.

Innerhalb dieser Luftmasse bildete sich im Vorfeld der Kaltfront, einhergehend mit einer flachen Bodentiefdruckrinne, eine

Konvergenzlinie aus. Reste dieser Konvergenzlinie konnten am 7. über dem Osten Deutschlands im Windfeld identifiziert werden,

aus der Tiefdruckrinne entstand über Tschechien das Tief "Leander". Die Kaltfront kam etwa bis zur Mitte Deutschlands,

anschließend aber kaum mehr nach Osten voran.

Aus dem westeuropäischen Langwellentrog schnürte sich derweil über Großbritannien ein Höhentief ab, das mit seinem Zentrum

über die Mitte Frankreichs bis zum 9. nach Oberitalien zog. Unter seiner Vorderseite entwickelte sich an dem Frontenzug im

Bereich des Löwengolfs ein neues kleines Tief, das nach Nordosten wanderte und am 9. zusammen mit dem ursprünglichen Tief

über Tschechien/Ostdeutschland nun als Tiefdruckgebiet "Leander" analysiert wurde. Als Folge der Lage von Höhen- und

Bodentief ergab sich nun eine beachtliche vertikale Windscherung: An der Nord- und Westflanke von "Leander" strömte die

immer noch über dem Osten Deutschlands liegende Warmluft wieder nach Westen und Süden, wo sie über die dort eingeflossene,

recht kalte Atlantikluft gehoben wurde. In höheren Schichten der Troposphäre war auf der Ostseite des Höhentiefs dagegen

eine südliche Strömung vorherrschend.

Zu Beginn des Zeitraumes konnten verschiedene Aktivitätszonen abgegrenzt werden, die in der Folge immer mehr verschmolzen.

Zum einen setzten zunächst in der Schweiz mit der Annäherung des Höhentiefs ab dem Abend des 7. intensive Regenfälle ein,

die bis zum 9. andauerten. Dieser Regen breitete sich in der Nacht zum 8. nach Südwestdeutschland und am 8. tagsüber bis zur

Mitte des Bundesgebietes aus, wo es bereits entlang der Luftmassengrenze in einem Streifen vom Niederrhein über Südhessen

bis ins westliche Bayern regnete. Am Abend des 8. und in der Nacht zum 9. kamen im südlichen Baden-Württemberg erneut

Niederschläge auf. Durch die beginnende Warmluftadvektion verstärkten sich am 9. auch die Regenfälle an der nun eher quer

ausgerichteten Luftmassengrenze vom Niederrhein über den Mittelgebirgsraum ostwärts. Am 10. und 11. waren hauptsächlich

noch Baden-Württemberg und Bayern von länger anhaltenden Regenfällen betroffen, ehe diese mit nachlassender Warmluftadvektion

und dem Abzug des Tiefdrucksystems nach Osten auch dort nachließen.

Die Nordosthälfte Deutschlands merkte von all dem wenig - dort waren dafür kräftige Gewitter ein Thema, die sich dort

innerhalb der Warmluft mit Unterstützung des Tagesgangs entwickelten. Zum Beispiel fielen am Flughafen Berlin-Tegel am 8.

binnen weniger Stunden 34 mm. Am 10. wirkte sich auch im Norden und Osten das sich etwas nach Norden ausweitende Höhentief

in Form einer Verstärkung der konvektiven Prozesse aus. So ist es zu erklären, dass eine private Wetterfirma auf der

Ostseeinsel Fehmarn am 11. eine 24-stündige Niederschlagsmenge von 176 mm registrierte, die das Resultat mehrerer kräftiger

Schauer war.

Wie sehr häufig bei Schauern und Gewittern war auch diese enorme Summe lokal sehr begrenzt. Die Station des Deutschen

Wetterdienstes in Westermarkelsdorf erfasste im gleichen Zeitraum lediglich 17 mm. Auch die aus diesen Regionen gemeldeten

Überschwemmungen traten nur dort auf, wo kurz zuvor ein starkes Gewitter über einen Ort oder eine Stadt hinweg zog

(z.B. in Hamburg). Diese Überschwemmungen waren aber nicht mit der flächenhaften Hochwassersituation in der Schweiz sowie

im Süden und Westen Deutschlands zu vergleichen.

Die Hochwasserwelle des Rheins wurde in erster Linie durch die heftigen Regenfälle in der Schweiz hervorgerufen. Dort

gingen in rund 48 Stunden verbreitet zum Teil deutlich über 100 mm nieder. Hinzu kamen große Niederschlagsmengen am Hochrhein

und in Südbaden (z.B. Feldberg/Schwarzwald 66 mm in 48 Stunden). Aber auch im Westen Deutschlands führten starke

Niederschläge (z.B. Düsseldorf/Flgh. 54 mm in 48 Stunden) an einigen Flüssen (z.B. an der Ruhr) zu erhöhten

Wasserständen.

Allein in der Schweiz richtete das Hochwasser nach Medienberichten einen Schaden von umgerechnet mehr als 120 Millionen Euro

an. Zahlreiche Häuser am Bielersee und in Laufen, wo der Fluss Birs über die Ufer trat, wurden überschwemmt. In

Südwestdeutschland war vor allem der Landkreis Waldshut-Tiengen betroffen. Dort standen u.a. Sportplätze und ein Campingplatz

unter Wasser. Am Pegel Karlsruhe-Maxau erreichte der Rhein am Abend des 10. mit 8,57 m seinen Höchststand, was aber nicht an

alte Rekordmarken (z.B. 8,83 m im Mai 1999) heranreichte. Eine größere Gefahr bestand nicht, lediglich die Rheinauen wurden

überflutet. Rückhaltebecken mussten nicht geöffnet, die Schifffahrt allerdings eingestellt werden.

Viel Regen gab es auch in Österreich. In Bregenz am Bodensee fielen 118 mm in 48 Stunden; in Niederösterreich infolge von

Gewittern am Abend des 9. bis 52 mm in 24 Stunden (Wien-Unterlaa). Am Wiener Flughafen konnten Flugzeuge wegen überschwemmter

Flugsteige und starken Regens zeitweise nicht starten, es kam zu etwa 70 Verspätungen.

Text: CE

Bodendruckanalysen vom 06. bis 11.08.2007, jeweils 00 UTC

Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

| 06.08.2007, 00 UTC |

07.08.2007, 00 UTC |

08.08.2007, 00 UTC |

|

|

|

| 09.08.2007, 00 UTC |

10.08.2007, 00 UTC |

11.08.2007, 00 UTC |

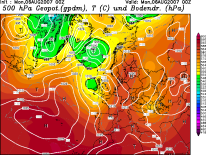

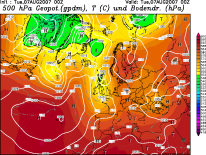

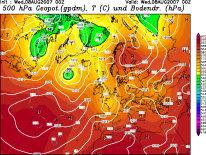

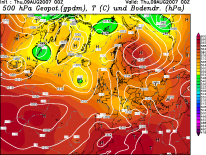

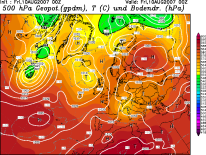

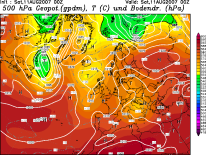

500 hPa-Geopotential und Bodendruck vom 06. bis 11.08.2007, jeweils 00 UTC

Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 06.08.2007, 00 UTC |

07.08.2007, 00 UTC |

08.08.2007, 00 UTC |

|

|

|

| 09.08.2007, 00 UTC |

10.08.2007, 00 UTC |

11.08.2007, 00 UTC |

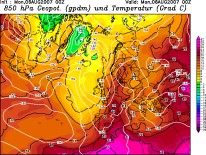

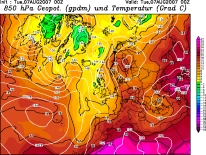

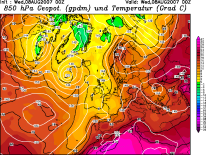

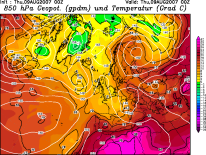

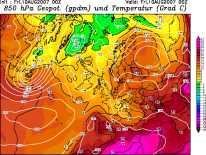

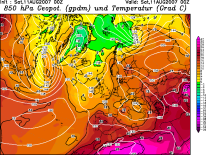

850 hPa-Geopotential und -Temperatur vom 06. bis 11.08.2007, jeweils 00 UTC

Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

| 06.08.2007, 00 UTC |

07.08.2007, 00 UTC |

08.08.2007, 00 UTC |

|

|

|

| 09.08.2007, 00 UTC |

10.08.2007, 00 UTC |

11.08.2007, 00 UTC |

Wetterwerte

Nachstehend ausgewählte 24-stg. Niederschlagsmengen aus Deutschland vom 06.-12.08.2007

sowie aus der Schweiz (jeweils 12-stg. bis zum Termin) im Zeitraum 06.-10.08.2007 (Quellen: DWD, WetterOnline):

| Ort |

6./7. |

7./8. |

8./9. |

9./10. |

10./11. |

11./12. |

Summe |

Hamburg/Flgh.

Oldenburg

Berlin-Tegel/Flgh.

Bad Lippspringe

Wittenberg

Düsseldorf/Flgh.

Lüdenscheid

Chemnitz

Würzburg

Karlsruhe

Stuttgart/Flgh.

Lahr

Freiburg

Feldberg/Schw.

Sigmaringen

München/Stadt

Konstanz

Hohenpeißenberg |

-

-

-

-

-

1 mm

1 mm

-

-

3 mm

-

13 mm

11 mm

-

-

-

-

- |

-

52 mm

-

2 mm

38 mm

3 mm

10 mm

-

8 mm

13 mm

4 mm

15 mm

18 mm

25 mm

42 mm

34 mm

38 mm

72 mm |

12 mm

1 mm

34 mm

12 mm

-

17 mm

33 mm

25 mm

38 mm

16 mm

11 mm

20 mm

31 mm

41 mm

25 mm

14 mm

46 mm

20 mm |

-

-

-

58 mm

-

37 mm

45 mm

42 mm

13 mm

20 mm

5 mm

9 mm

7 mm

5 mm

1 mm

1 mm

-

1 mm |

5 mm

-

-

-

-

-

-

6 mm

1 mm

11 mm

13 mm

1 mm

3 mm

7 mm

k.M.

8 mm

6 mm

8 mm |

5 mm

-

23 mm

-

1 mm

-

-

13 mm

-

-

-

-

2 mm

-

k.M.

37 mm

2 mm

7 mm |

22 mm

53 mm

57 mm

72 mm

39 mm

58 mm

89 mm

86 mm

60 mm

63 mm

33 mm

58 mm

72 mm

78 mm

68 mm

94 mm

92 mm

108 mm |

|

| Ort |

6.,

18 UTC |

7.,

06 UTC |

7.,

18 UTC |

8.,

06 UTC |

8.,

18 UTC |

9.,

06 UTC |

9.,

18 UTC |

10.,

06 UTC |

Summe |

Grand St. Bernard (CH)

Chasseral (CH)

Plaffeien (CH)

Wädenswil (CH)

Hörnli (CH)

Buchs (CH)

Napf (CH)

Lausanne/Pully (CH)

Luzern (CH)

Zürich-Kloten/Flgh. (CH)

St. Gallen (CH)

Bern (CH)

Basel-Flgh. (CH) |

-

-

-

-

-

-

10 mm

-

-

-

-

-

- |

2 mm

40 mm

12 mm

-

5 mm

-

2 mm

4 mm

-

-

-

k.M.

12 mm |

10 mm

5 mm

1 mm

14 mm

8 mm

11 mm

7 mm

k.M.

19 mm

4 mm

5 mm

-

12 mm |

6 mm

13 mm

32 mm

61 mm

46 mm

6 mm

30 mm

21 mm

31 mm

19 mm

55 mm

9 mm

10 mm |

46 mm

39 mm

43 mm

30 mm

18 mm

28 mm

36 mm

21 mm

30 mm

14 mm

6 mm

42 mm

16 mm |

73 mm

55 mm

35 mm

33 mm

59 mm

54 mm

36 mm

48 mm

26 mm

69 mm

42 mm

38 mm

43 mm |

31 mm

13 mm

18 mm

1 mm

3 mm

8 mm

13 mm

25 mm

5 mm

3 mm

-

13 mm

5 mm |

1 mm

1 mm

1 mm

-

-

31 mm

1 mm

3 mm

-

-

-

-

- |

169 mm

166 mm

142 mm

139 mm

139 mm

138 mm

135 mm

122 mm

111 mm

109 mm

108 mm

102 mm

98 mm |

|

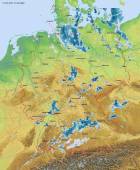

Niederschlag

Zeitlicher Verlauf des Rheinpegels an der

Station Karlsruhe-Maxau

Quelle: HVZ Baden-Württemberg

|

|

(Die Uhrzeitangaben auf den nachstehenden Radarbildern sind falsch. Statt "MEZ" muss es "MESZ" heißen.)

Radarbilder vom 06.08. bis 11.08.2007

Quelle: wetter.com

|

|

|

|

| 06.08.2007, 20 UTC |

07.08.2007, 23 UTC |

08.08.2007, 18 UTC |

|

|

|

| 09.08.2007, 15 UTC |

10.08.2007, 21 UTC |

11.08.2007, 15 UTC |

Satellitenbilder

|

|

|

06.08., 12:54 UTC, NOAA-18 IR/VIS

Quelle: B. J. Burton |

07.08., 12:20 UTC, AQUA VIS

Quelle: NASA Earth Laboratory |

08.08., 16:16 UTC, NOAA-12 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

|

09.08., 12:12 UTC, NOAA VIS

Quelle: DLR |

10.08., 16:28 UTC, NOAA-15 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

11.08., 12:04 UTC, NOAA-18 IR/VIS

Quelle: B. J. Burton |

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|