Wetterlage und Entwicklung

Reichlich Interessantes bot das Wetter in der Woche vom 17. bis zum 24. März 2007

vielen Gebieten Mittel- und Südeuropas. Für Schlagzeilen sorgten vor allem intensive

Niederschläge, die in der Mitte und im Süden Deutschlands teilweise als Schnee fielen

und ausgerechnet zum astronomischen Frühlingsbeginn den Winter zurückbrachten.

Eine Tiefdruckentwicklung bei Neufundland leitete diese turbulente Woche ein. Das Tief

erhielt den Namen "Orkun" und war am Mittag des 17. südlich von Island zu analysieren.

Auf der Vorderseite eines von Nordwesten heranschwenkenden Höhentroges befand es sich im

Bereich kräftiger Advektion von positiver, mit der Höhe zunehmender Vorticity. Unter diesen

günstigen Voraussetzungen vertiefte es sich rasch weiter. Am 18. um 12 UTC hatte "Orkun" als

Orkantief die Küste Südwestnorwegens erreicht und wies nach einem Druckfall von etwa 35 hPa

binnen 24 Stunden einen Kerndruck von weniger als 950 hPa auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte

die Kaltfront des Tiefs den Nordwesten Deutschlands bereits überquert und verlief etwa von

der Ostsee über die Mitte der Bundesrepublik und Nordfrankreich zur Bretagne. Mit ihr

verbunden waren häufig mäßige Regenfälle. Mit Annäherung von "Orkun" verschärften sich auch

die Luftdruckgegensätze. Bereits in der Nacht zum 18., innerhalb des Warmsektors, traten

hauptsächlich an der Nordseeküste sowie auf den Bergen Sturm- und schwere Sturmböen auf

(z.B. Helgoland/Düne 90 km/h). Mit Passage der Front und in der danach schrittweise

einfließenden hochreichenden Kaltluft polaren Ursprungs kam es an der Nordseeküste und auf

den Bergen verbreitet zu orkanartigen Böen der Stärke 11, in List/Sylt wurde mit 126 km/h

sogar eine Orkanböe registriert. Aber auch im flachen Binnenland wehte der Wind mit Böen

in Sturmstärke, vereinzelt auch darüber (z.B. Chemnitz 101 km/h).

Zu schweren Sturm- und Orkanböen durch "Orkun" war es bereits am 18. in Großbritannien und

in Skandinavien gekommen (z.B. Foula/Shetland Inseln 152 km/h, Utsira/Norwegen 119 km/h).

In der Nacht zum 19. verließ die Kaltfront Deutschland Richtung Südosten. "Orkun" hatte den

Höhepunkt seiner Entwicklung überschritten und übernahm bei Skandinavien vorübergehend die

Rolle eines steuernden Zentraltiefs, zog aber schon am 21. rasch mit dem nördlichen Teil des

sich in zwei Teile aufspaltenden Höhentroges nach Norden ab. Der südliche Teil des Troges führte

im westlichen Mittelmeerraum Regie. Im Lee der Alpen und durch Interaktion mit dem Trog entstand

über Oberitalien das Tief "Paul". Es brachte in erster Linie dem Südosten Österreichs sowie auf

dem Balkan intensive Regen- und Schneefälle, die örtlich von Blitz und Donner begleitet waren.

In Ratece/Planica (Slowenien, 865 m) fielen binnen eines Tages bis zum 20., 6 UTC 58 cm Neuschnee.

Aber auch aus Österreich (St. Michael im Lungau, 1094 m) und aus Italien (Tarvisio, 778 m) wurden

24-stündige Neuschneemengen von 51 cm bzw. 48 cm gemeldet. Entsprechend hoch waren auch die

24-stündigen Niederschlagsmengen bis zu diesem Termin. Spitzenreiter war Klagenfurt/Flgh. (Österreich)

mit 65 l/m², wobei ein Teil davon als Schnee niederging. Die Schneehöhe betrug am Morgen dort 24 cm.

In Kärnten und der Steiermark kam es infolge der starken Schneefälle zu erheblichen Behinderungen.

Zahlreiche Straßen und Bahnstrecken waren unpassierbar oder wurden wegen akuter Lawinengefahr gesperrt.

Zudem fiel in 40.000 Haushalten der Strom aus.

Noch am 20. dehnte sich "Paul" nach Nordosten aus. Dabei bildete sich über dem östlichen Mitteleuropa

ein zweiter Tiefkern, der "Paul II" genannt wurde. Das ursprüngliche Tiefzentrum verblieb unter leichter

Verlagerung nach Süden über Italien und wurde nun als "Paul I" bezeichnet. "Paul I" löste in Verbindung

mit der im 500 hPa-Niveau bis unter -35 °C kalten Luft rund um das Tyrrhenische Meer am 20. kräftige

Schauer und Gewitter aus. Bis zum 21., 6 UTC regnete es z.B. in Monte Scuro (Italien) 24-stündig 55 l/m².

Aber auch weiter östlich, in Griechenland und erneut auf dem Balkan, kamen einmal mehr hohe

Niederschlagssummen zustande. Dort, an der Grenze zu warmer Luft subtropischen Ursprungs war die

Vorderseite des Troges wirksam, an der immer wieder kurzwellige Anteile nach Nordosten abliefen und

Hebungsantriebe lieferten. Die höchste Menge verbuchte dabei Nikšic (Montenegro) mit 103 l/m² in

24 Stunden bis zum 21., 6 UTC. Auch an den Folgetagen setzten sich die zum Teil ergiebigen Niederschläge

in diesen Regionen fort (z.B. Skyros/Airport (Griechenland) 101 l/m² vom 22., 6 UTC bis zum 23., 6 UTC).

Diese standen dann auch im Zusammenhang mit dem Tief "Quentin", das sich am 22. an der Luftmassengrenze gebildet hatte.

Für Mitteleuropa entscheidend wurde ab dem 21. immer mehr das Tief "Paul II". Kräftige Warmluftadvektion

auf der Ost- und Nordflanke dieses Tiefs erfasste zuerst den Osten und Norden Deutschlands und sorgte dort

für Regen- und Schneefälle. Bis zum Morgen des 22. wurden an einigen Stationen hauptsächlich im ostdeutschen

Raum einige Zentimeter Neuschnee beobachtet (z.B. Potsdam 4 cm). Am 22. und 23. wanderte "Paul II" unter

langsamer Auffüllung quer über Deutschland hinweg Richtung Nordostfrankreich, wo es sich schließlich auflöste.

Dabei griffen von Norden her kräftige Niederschläge auch auf die Mitte und den Südwesten des Landes über,

Bayern wurde weitestgehend ausgespart. In der Nacht zum 23. schneite es dabei bis in die Niederungen,

selbst in Karlsruhe lagen am Morgen 2 cm Schnee. Zu einem solch späten Termin hatte man dort zuletzt

vor 34 Jahren eine geschlossene Schneedecke in die Aufzeichnungsbücher eintragen können. Bis zum Abend blieb

von dieser Schneedecke aber aufgrund der sich auch durch eine dichte Wolkendecke hindurch bemerkbar machenden,

kräftigen Märzsonne nichts mehr übrig. Viel Schnee gab es in den südwestdeutschen Mittelgebirgen. Am Mummelsee

im Schwarzwald auf 1042 Meter Höhe verzeichnete eine private Wetterfirma 80 cm Schnee, selbst auf dem nur 567 Meter

hohen Königstuhl bei Heidelberg lagen nach Augenzeugenberichten 30 bis 40 cm Schnee. Die starken Schneefälle

führten vielerorts zu Verkehrsbehinderungen. Teilweise staute sich der Verkehr auf den Autobahnen bis auf

20 Kilometer Länge. Es ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Im Enzkreis kam dabei ein Mann ums Leben.

Auch der Schienen- und Flugverkehr war vom Wintereinbruch betroffen. In Thüringen musste die Deutsche Bahn

einige Strecken sperren, nachdem Bäume unter der Schneelast umgestürzt waren. Im Großraum Stuttgart blieben

viele S-Bahnen stehen, weil Äste auf den Oberleitungen Kurzschlüsse auslösten. Eine S-Bahn mit etwa 100 Fahrgästen

blieb in einem Tunnel stecken und wurde von einer Diesellok abgeschleppt. Am Stuttgarter Flughafen musste

die einzige Start- und Landebahn für 40 Minuten wegen Räumungsarbeiten geschlossen werden.

Dagegen konnten sich die Skifahrer über den unerwartet vielen Neuschnee freuen. Nicht nur im Nordschwarzwald

öffneten nochmals zahlreiche Lifte, für die Langläufer wurden Loipen gespurt.

Am 24. zog das kaum noch als solches zu erkennende Tief "Quentin" über Süddeutschland hinweg nach Westen.

Am Vormittag schneite es erneut bis in die Niederungen, doch ging dort der Schnee bald in Regen über.

Nennenswerten Neuschnee lieferte dieses Tiefdruckgebiet jedoch auch in den Höhenlagen nicht mehr.

Mit "Quentin" endete der Einfluss des sich inzwischen zum Höhentief umgewandelten Troges, dessen Vorstoß

knapp eine Woche zuvor diese Ereignisse initiiert hatte. Ein Hochdruckgebiet über Skandinavien bestimmte

vom 25. an das Wetter in Deutschland. Von Südosten wurde dabei trockenere und zunehmend mildere Luft advehiert,

sodass der Frühling vier Tage nach dem kalendarischen Beginn auch in der Realität starten konnte.

Text: BM, CE

Bodendruckanalysen vom 17. bis 24.03.2007, jeweils 00 UTC

Quelle: FU Berlin / DWD

|

|

|

|

|

| 17.03.2007, 00 UTC |

18.03.2007, 00 UTC |

19.03.2007, 00 UTC |

20.03.2007, 00 UTC |

|

|

|

|

| 21.03.2007, 00 UTC |

22.03.2007, 00 UTC |

23.03.2007, 00 UTC |

24.03.2007, 00 UTC |

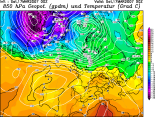

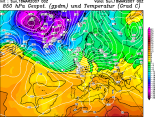

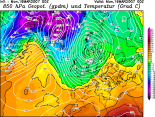

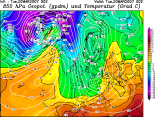

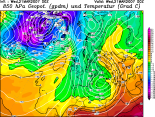

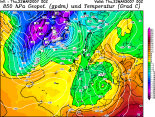

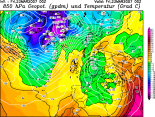

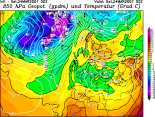

850 hPa-Geopotential und -Temperatur vom 17.-24.03.2007

jeweils 00 UTC

Quelle: Wetterzentrale

|

|

|

|

|

| 17.03.2007, 00 UTC |

18.03.2007, 00 UTC |

19.03.2007, 00 UTC |

20.03.2007, 00 UTC |

|

|

|

|

| 21.03.2007, 00 UTC |

22.03.2007, 00 UTC |

23.03.2007, 00 UTC |

24.03.2007, 00 UTC |

Wetterwerte

Nachstehend eine Auswahl gemessener Spitzenböen in Deutschland

vom 18.03.2007, eine Auswahl 24-stündiger Niederschlagsmengen in

Europa (jeweils von 06 bis 06 UTC) sowie einige Schneehöhen in

Deutschland vom 23.03.2007, 06 UTC:

| Ort |

Böe, 18.03. |

Brocken

List/Sylt

Fichtelberg

Wendelstein

Boltenhagen

St. Peter-Ording

Feldberg/Schw.

Zugspitze

Hohenpeißenberg

Alte Weser Leuchtturm |

140 km/h

126 km/h

126 km/h

119 km/h

115 km/h

112 km/h

112 km/h

112 km/h

108 km/h

108 km/h |

|

| Ort |

19./20. |

20./21. |

21./22. |

22./23. |

23./24. |

Summe |

Klagenfurt/Flgh. (A)

Monte Scuro (I)

Triest (I)

Mostar (BIH)

Nikšić (MTN)

Podgorica (MTN)

Ulcinj (MTN)

Çanakkale (TRK) |

65 mm

21 mm

63 mm

26 mm

43 mm

3 mm

-

-

|

-

55 mm

3 mm

15 mm

103 mm

90 mm

73 mm

- |

-

25 mm

-

28 mm

40 mm

10 mm

20 mm

85 mm

|

-

2 mm

-

15 mm

4 mm

-

-

47 mm

|

8 mm

9 mm

-

-

4 mm

1 mm

3 mm

7 mm

|

73 mm

112 mm

66 mm

84 mm

194 mm

104 mm

96 mm

139 mm

|

|

| Ort |

Schneehöhe,

23.03. |

Brocken

Feldberg/Schw.

Fichtelberg

Kahler Asten

Wasserkuppe

Neuhaus am Rennweg

Weinbiet/Pfälzer Wald

Freudenstadt

Stötten/Schw. Alb

Vielbrunn/Odenwald

Niederstetten

Öhringen

Messstetten

Sigmaringen

Stuttgart/Echterdingen

Würzburg

Karlsruhe |

91 cm

54 cm

53 cm

36 cm

34 cm

30 cm

26 cm

18 cm

18 cm

17 cm

16 cm

15 cm

14 cm

8 cm

4 cm

2 cm

2 cm |

|

Niederschlag

Niederschlagsmengen

Quelle: HVZ

|

|

|

|

| Baiersbronn-Ruhestein |

Bühlerhöhe |

Mummelsee |

Radarbilder vom 22. und 23.03.2007

Quelle: DWD / wetter.com

|

|

|

|

|

| 22.03.2007, 06 UTC |

22.03.2007, 09 UTC |

22.03.2007, 12 UTC |

22.03.2007, 15 UTC |

|

|

|

|

| 22.03.2007, 18 UTC |

22.03.2007, 21 UTC |

23.03.2007, 00 UTC |

23.03.2007, 03 UTC |

|

|

|

|

| 23.03.2007, 06 UTC |

23.03.2007, 09 UTC |

23.03.2007, 12 UTC |

23.03.2007, 15 UTC |

Satellitenbilder

|

|

|

17.03., 12:00 UTC, MSG-1 VIS

Quelle: B. J. Burton |

18.03., 12:00 UTC, MSG-1 VIS

Quelle: B. J. Burton |

19.03., 16:20 UTC, N12 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

|

20.03., 15:55 UTC, N12 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

21.03., 17:10 UTC, N12 IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

22.03., 16:46 UTC, N12 IR

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

23.03., 16:21 UTC, N12 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

24.03., 15:56 UTC, N12 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|