Wetterlage und Entwicklung

2006 erlebte Deutschland den wärmsten

Herbst seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen im Jahre

1901. Die durchschnittliche mittlere Temperatur von +12,0 °C überbot

das Mittel der Jahre 1961 bis 1990 um 3,2 K. Dabei führten Südwestlagen

überdurchschnittlich häufig milde Luft subtropischen Ursprungs nordostwärts.

Gut eine Woche, nachdem bundesweit

verbreitet neue Rekorde der Tageshöchsttemperatur für die zweite Novemberdekade

erzielt wurden

(siehe Artikel),

stiegen die Temperaturen am 25. und 26.11.

erneut auf Spitzenwerte über +20 °C. Rekorde für die letzte Novemberdekade

vermeldeten hauptsächlich Stationen in Nordwestdeutschland.

Am 23.11. lag Deutschland auf der Vorderseite

eines weite Teile des Atlantiks sowie ganz Westeuropa überdeckenden

Langwellentroges. In diesen Trog eingebettet befand sich am Boden ein

steuerndes Tiefdrucksystem mit Zentren südwestlich von Island sowie

nördlich von Schottland. Verbunden mit einem Vorstoß höhenkalter

Luft (z.T. unter –40 °C im 500 hPa-Niveau) lief bei Neufundland ein

kurzwelliger Randtrog nach Südosten ab und regenerierte den Langwellentrog

von Westen her. Dieser weitete sich daraufhin nach Süden aus und reichte

am 25. bis zu den Kanarischen Inseln. Über West- und Mitteleuropa hatte

dieser Vorgang ein Drehen der Höhenströmung auf Südwest zur Folge.

Die nach Nordosten ziehende Warmfront des Tiefs mit Kern nördlich von Schottland

leitete im Tagesverlauf des 23. den Warmlufttransport ein. Bereits am

24. konnten somit Höchsttemperaturen von verbreitet +10 °C bis +15°C,

- in Baden-Württemberg auch darüber - gemessen werden. Spitzenreiter

war Freiburg mit +19 °C.

Eine weitere Entwicklung nahm am selben

Tag südwestlich der Britischen Inseln ihren Anfang. Dort entstand am

Südrand des Tiefdrucksystems aus einer Wellenstörung ein eigenständiges

Tiefdruckgebiet, das am 25. weiter nach Nordosten gesteuert wurde und

am frühen Morgen des 26. vor der Küste Norwegens zu analysieren war.

An der Südostflanke dieses Tiefs verschärfte sich in allen Höhenschichten

der Gradient, so dass sich die Warmluftzufuhr aus Südwesten noch verstärkte.

Auf deren Höhepunkt betrug die Temperatur am 25. im 850 hPa-Niveau

über Süddeutschland föhnunterstützt teilweise +15 °C.

Ein am Vormittag des 25. über den

Norden und die Mitte Deutschlands hinwegziehendes Maximum der Vorticity-Advektion

in 500 hPa sowie die Nähe zu der zu diesem Zeitpunkt quer über Frankreich

verlaufenden Kaltfront des Tiefs sorgten in der kompletten Nordwesthälfte

des Landes den ganzen Tag über für meist leichten Regen. Dennoch wurden

dort mit Windunterstützung (verbreitet Böen der Stärke 7) flächendeckend

Temperaturen von deutlich über +15 Grad erreicht und damit an zahlreichen

Orten neue Dekadenrekorde aufgestellt (z.B. Köln/Bonn +18,5 °C, Kalkar

+18,2 °C, Düsseldorf +18,1 °C, Oldenburg +17,1 °C). Vor allem an

der Nordseeküste lagen diese z.T. mehr als 3 K über den bisherigen

Rekorden (z.B. Bremerhaven +16,5 °C; alter Rekord +13,2 °C aus dem

Jahr 2000 und Norderney +15,6 °C; alter Rekord +12,6 °C ebenfalls

aus dem Jahr 2000). Die höchste Temperatur an diesem Tag in Deutschland

konnte in Müllheim bei Freiburg mit +21,8 °C gemessen werden. Auf

knapp +20 °C kamen im Südwesten auch Emmendingen-Mundingen (bei Freiburg),

Baden-Baden-Geroldsau (jeweils +19,5 °C) sowie Sigmarszell-Zeisertsweiler

und Freiburg (je +19,4 °C). In Karlsruhe betrug die Höchsttemperatur

+15,8 °C. Ungewöhnliche Wärme erlebten föhnbedingt auch die Gebiete

nahe der Alpen. In Oberstdorf kletterte das Quecksilber auf +21,3 °C,

was auch für diese Station einen neuen Dekadenrekord bedeutete. Garmisch-Partenkirchen

meldete +18,7 °C, der 986 Meter hohe Hohenpeißenberg +18,0 °C . Im

nur wenige Kilometer entfernten Feldkirch (Österreich) wurde es gar

+22,7 °C warm. Ebenfalls beachtlich waren die Werte einiger weiterer

Bergstationen: Der Weinbiet im Pfälzer Wald (557 m, +16,0 °C) knackte

den bisherigen Dekadenrekord (+15,3 °C) ebenso wie die Wasserkuppe

(925 m, +12,7 °C; bisher: +12,3 °C). Deutlich kälter mit Höchstwerten

von nur +10 °C oder knapp darunter blieb es in Gebieten, wo sich länger

Nebel und Hochnebel hielten (z.B. Donauwörth-Osterweiler +9 °C), an

der Ostsee (z.B. Putbus/Rügen +10 °C) und in Teilen Thüringens und

Sachsens (z.B. Dresden +10 °C).

Am 26. kam die Kaltfront des Tiefs

weiter nach Südosten voran, konnte Deutschland jedoch nicht ganz überqueren

und wurde im Tagesverlauf wieder rückläufig. Bundesweit gingen die

Temperaturen zurück – im Flachland Süddeutschlands durch zunehmenden

Hochdruckeinfluss und damit verbundener Stabilisierung, in einem breiten

Streifen vom Saarland bis nach Brandenburg durch dichte Bewölkung und

etwas Niederschlag im Bereich der Front. Temperaturen über +15 °C

wurden noch in Teilen Baden-Württembergs (z.B. Mühlacker +16,9 °C,

Niederstetten +16,8 °C), in Sachsen (z.B. Chemnitz +15,7 °C) sowie

vereinzelt am bayerischen Alpenrand (z.B. Kempten +16,8 °C, Garmisch-Partenkirchen

+16,5 °C) gemessen. Letztgenannte Gebiete hatte die Front nicht erreicht,

und somit waren dort die Temperaturen im 850 hPa-Niveau noch am höchsten.

In Aue (Erzgebirge) wurde es mit +18,3 °C am wärmsten, gefolgt von

Attenkam (+17,7 °C) und Holzdorf (+17,2 °C). Einen Beleg für die

Wärme der Luftmasse lieferten die Bergstationen in diesem Bereich:

Der Große Arber (1446 m) im Bayerischen Wald stellte mit +13,7 °C

einen neuen Dekadenrekord auf, der 1215 Meter hohe Fichtelberg im Erzgebirge

verfehlte seinen aus dem Jahr 1970 mit einem Maximum von +14,1 °C

nur um zwei Zehntel Grad.

Ganztägiger Nebel herrschte einmal

mehr entlang der Donau. Dort kamen die Temperaturen an manchen Orten

nicht über +6 °C hinaus (z.B. Regensburg +5,9 °C, Neuburg +6,3 °C).

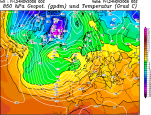

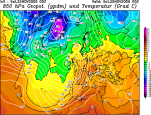

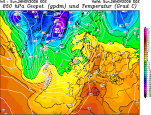

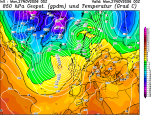

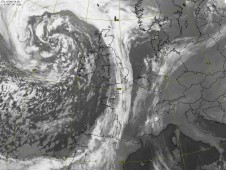

Bodendruckanalysen vom 24. bis zum 27.11.2006 und 850 hPa-Geopotential

und -temperatur vom 24. bis zum 27.11.2006,

jeweils 00 UTC:

Quelle: FU Berlin / DWD / Wetterzentrale

|

|

|

|

|

| 24.11.2006, 00 UTC |

25.11.2006, 00 UTC |

26.11.2006, 00 UTC |

27.11.2006, 00 UTC |

|

|

|

|

| 24.11.2006, 00 UTC |

25.11.2006, 00 UTC |

26.11.2006, 00 UTC |

27.11.2006, 00 UTC |

Tageshöchsttemperaturen

Die Seite

Dekadenrekorde

gibt Auskunft darüber, an welchen Stationen neue Rekorde der Temperatur

für die 3. Novemberdekade (21.-30.11.) aufgetreten sind.

|

|

|

24.11., 18:00 UTC, MSG IR

Quelle: B. J. Burton |

25.11., 21:00 UTC, MSG IR

Quelle: B. J. Burton |

26.11., 18:00 UTC, MSG IR

Quelle: B. J. Burton |

|

|

|

27.11., 06:00 UTC, MSG IR

Quelle: B. J. Burton |

27.11.06, NOAA 18 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

28.11.06, NOAA 17 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|