Wetterlage und Entwicklung

Am 1. November erlebten weite Teile Nord- und Ostdeutschlands den ersten

schweren Herbststurm der Saison 2006/07. Das Orkantief, das am 28.10. erstmals

als junge Wellenstörung über dem nördlichen Atlantik analysiert wurde und in

den folgenden Tagen über Schottland und Dänemark hinweg zum Baltikum zog, erhielt

den Namen "Britta".

"Britta" entstand an der Südflanke eines bereits gealterten

Tiefdruckgebietes östlich von Neufundland. Dieses Tief war eingebettet in

einen langwelligen Höhentrog, dessen Hauptachse am 27. von Grönland nach

Südwesten verlief. Kaltluftadvektion von Norden in den Trog hinein sowie ein

von Westen nachfolgender Rücken vergrößerten die Amplitude des Troges und

ließen ihn am 28. etwas weiter nach Osten voran kommen. Auf der Vorderseite

begann am Boden der Luftdruck zu fallen. Bereits einen Tag später hatte sich

aus der daraus resultierenden Frontalwelle ein eigenständiges

Tiefdruckgebiet mit Kerndruck unter 1005 hPa formiert. Der Trog verschmälerte

sich weiter, am 30. erfolgte ein Cut-Off-Prozess. Während

sich der Südteil nach Süden verlagerte, wanderte der Nordteil unter

Verkürzung der Wellenlänge nach Osten. Auf diese Weise verstärkte Hebung auf

der Ostseite begünstigte die weitere Intensivierung des Bodentiefs. Der

Druck in dessen Zentrum betrug am 30. unter 1000 hPa, 24 Stunden später war

er bereits auf unter 985 hPa gesunken. Inzwischen hatte das Tief die Küste

Südnorwegens erreicht und bildete eine Art dipolartige Struktur mit zwei

separaten Kernen aus. Dabei spielte zum einen vermutlich die Lee-Wirkung des

norwegischen Küstengebirges eine Rolle. Weitaus mehr wirkte sich zum anderen

allerdings ein von Norden heranschwenkender Kurzwellentrog aus, der in den

ursprünglichen Trog hinein lief und mit sehr kalter Luft (zum Teil unter -40

°C in 500 hPa) diesen letztendlich zu einem neuen Langwellentrog über dem

mittleren und östlichen Europa verstärkte. Währenddessen entwickelte sich

vorderseitig des Kurzwellentroges der zweite Tiefkern, der schließlich über

Südnorwegen und Nordostdeutschland bis zum 01.11. nach Polen zog und sich

dort wieder auflöste. Zu diesem Zeitpunkt war das Hauptzentrum des Tiefs

bereits über den baltischen Staaten auszumachen.

Zu "Britta" bzw. zu den zwei Tiefzentren gehörten zwei Kaltfronten, die in

kurzem Abstand bis zum Morgen des 01.11. Deutschland von Nordwest nach

Südost überquerten. Dabei fielen verbreitet etwa 2 bis 10 mm Regen. Der Wind

frischte auf, der Brocken meldete um 0 Uhr MEZ bereits 101 km/h in Böen. Vor

allem im nordostdeutschen Flachland wurden zu diesem Zeitpunkt Böen bis

Stärke 7 (50 bis 60 km/h) gemessen. Die stärksten Böen traten jedoch erst in

Verbindung mit einem vom sekundären Tiefkern ausgehenden markanten Bodentrog

auf, in den zusätzlich eine scharfe Konvergenzlinie eingebettet war. Dieser

erreichte in den frühen Morgenstunden des 1. Norddeutschland und verlagerte

sich zügig über die Osthälfte hinweg südostwärts. Davon am meisten betroffen

waren wiederum Nord- und Ostdeutschland, wo es verbreitet auch im Flachland

zu Sturm-, gebietsweise auch zu schweren Sturmböen über 100 km/h kam (z.B.

Dresden, Lichtenhain je 101 km/h). Böen in Orkanstärke wurden an der

Nordseeküste (z.B. Alte Weser Leuchtturm 137, Feuerschiff Tiefenwasser Ems

und Feuerschiff Deutsche Bucht je 126 km/h) sowie auf dem Brocken (148 km/h)

und auf dem Wendelstein (122 km/h) beobachtet.

Hinter der Troglinie strömte kalte Luft arktischen Ursprungs nach

Deutschland, so dass zumindest in der Osthälfte des Landes erste

Schneeflocken bis ins Flachland fielen. So meldeten beispielsweise Marnitz

und Schwerin am Morgen des 2. eine durch nächtliche Schauer entstandene

Schneedecke von 1 cm. Weiter Richtung Westen machten sich bereits von einem

Hoch bei den Britischen Inseln induzierte Absinkvorgänge bemerkbar. Dort

reichte es nur in den Mittelgebirgen für eine dünne Schneedecke (z.B.

Brocken 6, Kahler Asten und Wasserkuppe je 2 cm). Mit Ausnahme der

Küstenregionen und einzelnen Orten im Westen sanken erstmalig in diesem

Herbst in der Nacht zum 2. deutschlandweit die Temperaturen unter den

Gefrierpunkt.

Am 2. verlagerte sich "Britta" insgesamt weiter nach Osten, über Deutschland

schwächte sich die nördliche Strömung ab. Dennoch verzeichneten zahlreiche

Stationen - wiederum hauptsächlich in Ostdeutschland - Böen bis Stärke 7, an

den Küsten auch noch Sturmböen (z.B. Alte Weser Leuchtturm, Boltenhagen und

Greifswalder Oie je 86; Feuerschiff Deutsche Bucht und Kiel Leuchtturm je 83

km/h). Auf den Bergen gab es letzte orkanartige (Wendelstein 115,

Fichtelberg 108 km/h) bzw. schwere Sturmböen (Brocken und Großer Arber je 90

km/h).

Infolge des Orkans kam es an der Nordsee in den Morgen- und

Vormittagsstunden des 1. zu einer Sturmflut, die an der Emsmündung mit 3,59

m über dem Normalstand den dort höchsten jemals gemessenen Wert erreichte.

In Hamburg war zunächst ein Pegel von 5,80 m über Normal erwartet worden,

der mit einem Höchststand von 4,88 m jedoch deutlich verfehlt wurde. Dennoch

standen die Speicherstadt und die tiefer gelegenen Gebiete am nördlichen

Hamburger Elbufer unter Wasser. Zuvor hatte sich durch den Wind in der Nacht

im Hafen ein Containerschiff losgerissen, das aber mit Hilfe eines

Schleppers wieder gesichert werden konnte. In der Nordsee riss sich eine

Bohrplattform von einem Schlepper los. Für die 75 Mann starke Besatzung habe

jedoch keine Gefahr bestanden. Auch weiter landeinwärts hinterließ "Britta"

ihre Spuren, entwurzelte zahlreiche Bäume und knickte Verkehrsschilder um.

Dabei verletzte sich ein Mann in Dresden schwer. In Wilhelmshaven wurden

mehrere Toiletten- und Müllcontainer ins Meer geweht und ein Strandbad

unterspült.

Schlimmer wütete "Britta" im Süden Skandinaviens und richtete dort auch auf

dem Festland größere Schäden an. Aus Norwegen wurden Orkanböen bis 167 km/h

gemeldet (Oseberg).

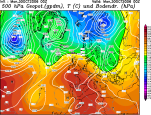

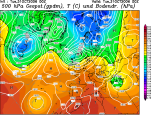

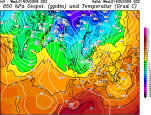

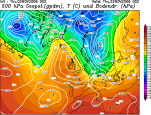

Bodendruckanalysen vom 30.10. bis zum 2.11.2006 und 500 hPa-Geopotential

vom 30.10. bis zum 2.11.2006,

jeweils 00 UTC:

Quelle: FU Berlin / DWD / Wetterzentrale

|

|

|

|

|

| 30.10.2006, 00 UTC |

31.10.2006, 00 UTC |

1.11.2006, 00 UTC |

2.11.2006, 00 UTC |

|

|

|

|

| 30.10.2006, 00 UTC |

31.10.2006, 00 UTC |

1.11.2006, 00 UTC |

2.11.2006, 00 UTC |

Windspitzen

Nachstehend eine Auswahl gemessener Spitzenböen vom 31.10. auf den 1.11.2006

an in Deutschland mit mehr als 100 km/h sowie die Spitzenböen einiger

nordeuropäischer Stationen:

|

|

| Ort |

Bö |

Brocken

Alte Weser LT

Feuerschiff Tiefenwasser Ems

Feuerschiff Deutsche Bucht

Norderney

Wendelstein

Helgoland

St.-Peter-Ording

Wittmundhaven

Zugspitze

Fichtelberg

List/Sylt

Emden

Elpersbüttel

Nordholz

Feldberg/Schwarzwald

Greifswalder Oie

Kiel LT

Lichtenhain-Mittelndorf

Dresden

Ummendorf

Oseberg (Norwegen)

Ekofisk (Norwegen)

Gullfax (Norwegen)

Tyra Oest (Dänemark) |

148 km/h

137 km/h

126 km/h

126 km/h

122 km/h

122 km/h

119 km/h

112 km/h

112 km/h

108 km/h

108 km/h

108 km/h

108 km/h

101 km/h

101 km/h

101 km/h

101 km/h

101 km/h

101 km/h

101 km/h

101 km/h

167 km/h

156 km/h

148 km/h

148 km/h |

|

|

|

|

30.10.06, 14:03 UTC, N18 VIS

Quelle: B. J. Burton |

30.10.06, 14:03 UTC, N18 VIS

Quelle: B. J. Burton |

30.10.06, 21:08 UTC, N17 IR

Quelle: B. J. Burton |

|

|

|

29.10.06, 14:13 UTC, N18 VIS

Quelle: B. J. Burton |

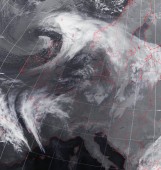

31.10.06, 12:18 UTC, N18 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

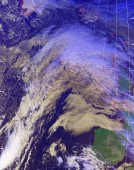

1.11.06, 12:03 UTC, N18 VIS

Quelle: Geog. Inst., Uni Bern |

|

|

In Zusammenarbeit mit:

|

|

|